胡文輝:被“雖遠必誅”考

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智PRO版本(免費),感興趣的讀者可以移步https://pro.realhist.org/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

被“雖遠必誅”考

前一陣,因演員王星在泰緬邊境妙瓦底被綁架一事,重又引發了輿論對所謂“戰狼”的反思。維舟就有一篇《戰狼的神話》(“無聲無光”公衆號2025年1月17日),認爲“戰狼”式的“保護海外公民”理念,實際上源自西方,見於羅馬帝國,見於大英帝國,但在中國政治傳統中卻是沒有前例的。

他的這個看法,雖事出有因,但從歷史來看,我以爲是不周到、不妥帖的。

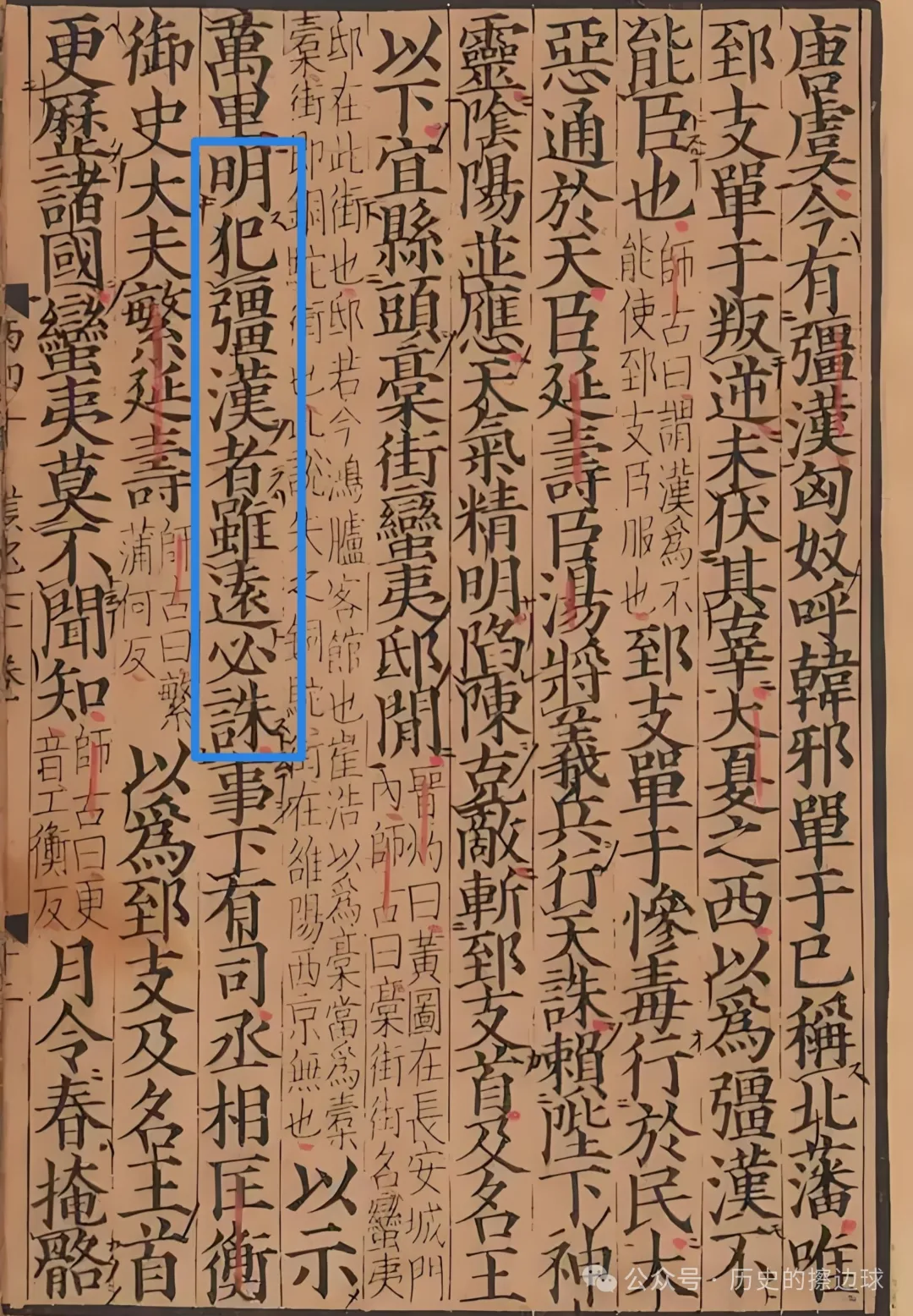

首先,“戰狼”式的理念乃至實踐,在中國史上確是存在的,此即網絡輿論中所豔稱的“雖遠必誅”。其原始修辭出自西漢陳湯上書漢元帝的話:“臣延壽、臣湯將義兵,行天……斬郅支首及名王以下。宜懸頭槁街蠻夷邸間,以示萬里,明犯強漢者,雖遠必誅!”(《漢書·陳湯傳》)當然,此種“戰狼”理念的出發點,並不重在於保護公民權利,而更重在於宣示帝國威望。

另一方面,西洋過去的“保護海外公民”理念,縱使有,也無非是表面文章。所謂“我是羅馬公民”(Civis Romanus sum)、“我是英國公民”(Civis Britannicus sum)的原則,看似冠冕堂皇,實質上也是宣示國家威望的一種修辭罷了。如維舟所引托馬斯·巴賓頓·馬可黎的話,英國人“屬於一個不習慣接受失敗、屈服或恥辱的國家”,“他們知道,他們雖然被敵人包圍,被汪洋大海和大陸隔絕而孤立無援,但誰也不能損害他們的一根毫毛而逍遙法外。”這一宣言,與其說是彰顯英格蘭人的權利,不如說是彰顯大不列顛的榮譽,跟我們祖先的“明犯強漢者,雖遠必誅”又有多少差別呢?

還有重要的一點,“戰狼”式的行動,受限於遠程性、機動性和祕密性,往往只適宜採取小規模的突襲方式;而這種突襲方式之得以施行,又很大程度上依賴於技術的優勢,尤其是武器的優勢(武俠小說裏的描寫除外)。在近代以前,是冷兵器對冷兵器,敵我的軍事技術差距相對較小,要以少勝之是極之困難的,加之運輸技術的限制,要實踐遠程的“戰狼”行爲就更是難上加難了——無論中外都是如此。直到近世以來,熱兵器取代了冷兵器,西方纔獲得了對非西方族羣絕對優勢,才易於實行“戰狼”式的突擊行動。最顯著的事例,恐怕要數十六世紀的西班牙殖民者:科爾特斯率領五百士兵就征服了阿茲特克帝國,皮薩羅就是憑不足兩百人就征服了印加帝國!這最可體現熱兵器對冷兵器的壓倒性優勢。

總之,在熱兵器時代以前,尤其是輪船時代以前,“戰狼”式行動在任何國族裏都是難以實行的,片面地強調中國古代沒有“戰狼”,並不那麼公平。

以中國史爲例,長距離而又大規模的軍事行動,如西漢李廣利遠征大宛(中亞費爾干納,位於今烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國交界),如唐代高仙芝遠征小勃律(今克什米爾西北部)和怛羅斯(在今帕米爾高原),如明代東征朝鮮以抗擊日本,皆代價慘重,是極少出現的。一般所說的“雖遠必誅”,往往只指涉那種以極少數兵力進行突襲的模式——甚至包括暗殺、偷襲和不宣而戰等勝之不武的手段。而即便如此,堪稱“雖遠必殊”的事例中,也屈指可數,可以說只是偶發事件。

這方面的史事,我原來留意到的有五例:

西漢傅介子出使樓蘭(今屬新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州),在宴席上襲殺樓蘭王;

西漢陳湯假冒朝廷詔令遠征康居(今烏茲別克斯坦撒馬爾罕),攻殺郅支單于;

東漢班超出使鄯善(即樓蘭),半夜襲殺北匈奴使者;

唐代王玄策出使五天竺(印度),借吐蕃、泥婆羅(今尼泊爾)之兵擊敗中天竺國;

明代鄭和在第三次下西洋時偷襲錫蘭(今斯里蘭卡),擒獲其國王(按:就這個問題我曾專門寫過一篇《進擊的鄭和》,稍後重發)。

——還要說明一下,陳湯“雖遠必誅”的雄辭雖然漂亮,但即使漢朝方面,對其行動也是有爭議的。漢元帝下詔封賞甘延壽、陳湯兩人時有言:“雖逾義幹法,內不煩一夫之役,不開府庫之藏,因敵之糧,以贍軍用,立功萬里之外,威震百蠻,名顯四海,爲國除殘。”(《漢書·陳湯傳》)也就是說,是因爲他們的勝利符合帝國的利益,才獎賞了他們,他們的行動實際上是“逾義幹法”的——“逾義”是對外而言的,指其行動違反了國際信義;“幹法”是對內而言的,指其行動假冒了國家號令。可見對於陳湯此舉,漢室也自知有不光彩的成份。

出於這一立場,我原本是想寫一篇《“雖遠必誅”考》,梳理所知見的“戰狼”事例。不過,我略作搜索,發現網上早有一個題爲《中國歷史上五大“戰狼外交官”:“雖遠必誅”的陳湯只能排第三!》的帖子(“以史爲鑑說”公衆號2021年2月13日),已悉數列出了我以上五個事例。其所述雖甚淺顯,缺乏原始史料的支撐,但畢竟已列出了清單,再做同樣的題目已乏新意。於是,才靈機一動,改爲寫這一篇《被“雖遠必誅”考》。

所謂被“雖遠必誅”,就是“雖遠必殊”的反面,就是外國人在中國王朝境內所實行的“雖遠必誅”——這當然是“戰狼”史學不會討論的問題。

這種被“雖遠必誅”的史事,我留意到的有三例。

前兩個例子發生於唐代,主角是阿拉伯人,地點是廣州。

衆所周知,唐宋時代是阿拉伯人自印度洋來華貿易的全盛期,其規模極爲可觀,當時外商聚居於廣州的“蕃坊”,傳聞最多時達十萬之數,這是他們敢於在我們“地頭”起事的歷史背景。

阿拉伯人的第一次“雖遠必誅”,發生在武則天時代的光宅元年(684)。據《資治通鑑》卷第二百三載:“廣州都督路元睿爲崑崙奴所殺。元睿暗懦,僚屬恣橫,有夷舶至,僚屬侵漁不已,商胡訴之元睿,元睿索枷,欲系治之。羣胡怒,有崑崙袖劍直登廳事,殺元睿及左右十餘人而去,無敢近者。登舟入海,追之莫及。”同事又見《舊唐書》的《則天武后本紀》、《王方慶傳》及《新唐書·王綝傳》。其中《王方慶傳》載:“……則天臨朝,拜廣州都督,廣州地際南海,每歲有崑崙乘舶以珍物與中國互市。舊都督路元睿冒求其貨,崑崙懷刃殺之。”可見是中方官員貪腐,對外商侵凌過甚,都督路元睿又不作爲,遂激發阿拉伯商人的反動——史料所說的“崑崙(奴)”,即阿拉伯客商的黑奴,當來自非洲。是黑奴士兵之蠻勇,自古已然,難怪當時就有以“崑崙奴”爲主角的劍俠故事了(見裴鉶《傳奇》)。

除了以上傳世文獻,據仇鹿鳴《路氏家族與唐前期的嶺南經營——以〈路季琳墓誌〉爲線索》一文(《紀念岑仲勉先生誕辰130週年國際學術研討會論文集》,中山大學出版社2019年版),路元睿之子路季琳,就是當時與路元睿同時被殺的“左右十餘人”之一,其墓誌也留下的記錄:“既而鬼瞰高明,神虧福善。尊府君爲崑崙所刺,君乃投身蔽刃,徒搏爭鋒,彼衆我寡,出其不意,鬥窮力屈,誓不全生。兇手既加,因而遇害……”這一文本恰可與傳世文獻印證,甚爲可貴,但自然不會涉及“元睿暗懦,僚屬恣橫”的事了。

阿拉伯人的第二次“雖遠必誅”,發生在唐肅宗至德二年(757)。據《資治通鑑》卷第二百二十載:“廣州奏:大食、波斯圍州城,刺史韋利見逾城走,二國兵掠倉庫,焚廬舍,浮海而去。”同事又見《舊唐書》的《肅宗本紀》、《波斯傳》,《新唐書》的《肅宗代宗本紀》、《波斯傳》,內容無異,茲不贅述。此事件的起因,文獻未有說明,但揆諸情理,恐怕跟前述殺路元睿事件無異。不過,前面殺路元睿事件,仍屬於小規模的偶發行動,而這一次行動則更加升級,竟至於圍廣州城而強攻,逼得刺史狼狽逃竄,其規模之大可想而知,必定牽涉了極爲衆多的外來人羣。

關於事件裏外來人羣的出處,學界有不同看法,或認爲來自廣州本地的外商,或認爲來自援唐平叛的阿拉伯軍隊,或認爲來自海南島的海盜。過去美國漢學家薛愛華就持第三說(見《朱雀:唐代的南方意象》,程章燦、葉蕾蕾譯,三聯書店2014年版,第59-60頁;《珠崖:12世紀之前的海南島》,程章燦、陳燦彬譯,九州出版社2020年版,第139頁);近年劉寶、張小貴的《唐肅宗年間“大食波斯同寇廣州”考》(《暨南史學》第十輯,廣西師範大學出版社2015年版)、廉亞明的《阿拉伯、波斯史料中的海南島》(《中山大學學報[社會科學版]》2020年第2期),也都支持此說。海南島是“海上絲綢之路”進入中國的門戶,當地寓居的西亞人羣衆多,他們與寓居廣州的外商本就是同聲同氣的,則廣州的外商若聯合他們發起暴動,確是合乎情理的。

至於史料裏與“大食(國)”一同行動的“波斯(國)”,應指原波斯帝國的族羣,他們實際上是阿拉伯對華貿易的先行者;在大食(阿拉伯)稱霸西亞之後,他們的商業集團在西亞之外——包括東南亞乃至中國——仍有遺存,也就是成了波斯帝國的遺民,是完全符合一般歷史情勢的(參[印度]哈迪·哈桑《波斯航海史》,徐弛譯,廣西師範大學出版社2023年版,第122-129頁)。

第三個例子發生於明代的例子,主角是日本人,地點是寧波。

明朝後期,正當日本戰國時期,幕府衰微,諸侯各自爲政,其對華貿易也互爲競爭。嘉靖二年(1523),大內氏、細川氏兩大諸侯分別到寧波貿易,細川氏的商船本來晚於大內氏的商船,但憑着華裔宋素卿居間行賄,反而後來居上,大內氏一方遂怒而火拼,是爲著名的“寧波爭貢事件”。

據以往學界的研究,此事見於明代鄭曉《吾學編·四夷考·日本》:“大內藝興遣僧宗設,細川高遣僧瑞佐及素卿,先後至寧波。故事,凡番貨至者,閱貨宴席,並以先後爲序。時瑞佐後至,素卿奸狡,通市舶太監,饋寶賄萬計。太監先令閱瑞佐貨,又令坐宗設上。宗設席間與瑞佐忿爭,相仇殺。太監又以素卿故,陰助佐,授之兵器。殺總督備倭都指揮劉錦,大掠寧波旁海鄉鎮。”又《明史·日本傳》載:“嘉靖二年五月,其貢使宗設抵寧波。未幾,素卿偕瑞佐復至,互爭真僞。素卿賄市舶太監賴恩,宴時坐素卿於宗設上。船後至,又先爲驗發,宗設怒,與之鬥,殺瑞佐,焚其舟。追素卿至紹興城,素卿竄匿他所免。兇黨還寧波,所過焚掠,執指揮袁璡,奪船出海。都指揮劉錦追至海上,戰沒。”可見此事之起因,也是由於中方官吏因貪黷而偏袒一方,與唐朝那兩次事變的性質是類似的。

當時中日貿易,實行所謂“勘合制度”,日本商船要有明朝方面授予的“勘合”,即蓋有印信的文書,才能來華貿易。嘉靖二年這次貿易,日本方面稱爲“第九次勘合”,大內氏獲得了“勘合”三道,遂派去了三艘船,而細川氏只獲得“勘合”一道,遂派去了一艘船(參[日]木宮泰彥《日中文化交流史》,胡錫年譯,商務印書館1980年版,第544-545頁)。因此在兵力上,大內氏一方對細川氏一方佔有優勢,故而敢於一怒拔劍。不過,他們以三艘船的兵力,不僅擊潰細川氏一方,更橫行寧波一事,視當地官府如無物,確也可見其戰鬥力的強勁。

關於這次“寧波爭貢事件”的後果,顧祖禹《讀史方輿紀要》卷九有段敘述:“嘉靖二年,倭黨互爭貢,遂起釁,相攻殺,掠寧波,以至紹興。自是浸淫于于兩浙江淮閩廣之境,縱橫出沒,所至虜掠一空。至四十四年,餘患始息。殘破郡邑殆以百計,東南素稱富庶,至是爲之衰耗。”他的意思,等於是將“寧波爭貢事件”視爲“倭寇”問題的開端,是過於簡單化的。事實上,恰恰是明朝方面鑑於此次“寧波爭貢事件”,遂有意抑制乃至禁絕日本來華貿易,如此一來,反而迫得沿海賴此謀利的中日商民鋌而走險,使偶然的擾亂成了長期的動盪,對東南沿海地區造成了毀來性的破壞(參王輯五《中國日本交通史》,商務印書館1998年影印本,第170-171頁;陳登原《國史舊聞》,中華書局2000年版,第三分冊第80頁;陳文石《明洪武嘉靖間的海禁政策》第五章,國立臺灣大學文學院民國55年版)。儘管如此,這也仍足以說明“寧波爭貢事件”的影響之大。

此外,“寧波爭貢事件”裏的宋素卿,在中日關係史上也是很值得重視的人物。據我所見,晚近的研究似以陳小法的《宋素卿與日本》一文最爲詳細(《明代中日文化交流史研究》第五章,商務印書館2011年版)。簡單地說,他是由於父親與日本人做生意虧了本,被拿來抵債,遂使他成了“歸化”日本的中國人;而因爲他對中國語言和社會的熟悉,又順理成章地爲日本方面重用,做了來華貿易的重要媒介——借用現在的網絡語言,正可謂“帶路黨”了!

以上阿拉伯人襲擊廣州、日本人襲擊泉州這三次事件,少數的外國人居然能所向無敵,縱橫於禹域之內,在他們來說自然堪稱“雖遠必誅”了。這又何亞於我們的五大“戰狼外交官”呢!

不過,需要說明的是:這三次事變,背景都是外商來華貿易,而當日起事的阿拉伯人、日本人皆能全身而退,並非偶然。除了其成員剽悍能戰之外,也因爲他們本是客商,諳熟於交通往來,而廣州、泉州都是港口城市,他們一擊而中,就能迅即乘船撤退——有如今日通過直升飛機進行遠程偷襲。這是他們得以成功地“雖遠必誅”的歷史背景。

這幾次被“雖遠必誅”的史事,自然會讓中國人看得不太自在。對此,我想應該強調兩點:

第一點,在古代,中國人對外確曾有勇武的歷史,包括“雖遠必誅”的光榮範例;然而,有報有還,中國人也有被“雖遠必誅”的不光彩範例。“雖遠必誅”也好,被“雖遠必誅”也好,既是真正發生過的歷史,我們就都應該直面。任何一個國家民族的歷史,總是善與惡並存、勝利與失敗並存、光榮與黑暗並存的,對於自己的歷史,我們可以表彰善的、勝利的、光榮的,但也不能掩蓋惡的、失敗的、黑暗的。

第二點,在今日語境來說,官方的立場要符合“政治正確”,要避免“沙文主義”,故而當年我們祖先對外的“雖遠必誅”,是不宜公然鼓吹的;另一方面,堂堂“天朝上國”,當年也曾被別人“雖遠必誅”,又是極沒有面子的事,“戰狼”的擁躉們自然也是不願面對的。不論“雖遠必誅”,還是被“雖遠必誅”,這兩種歷史都讓我們尷尬,故而都被我們的歷史學所忽略——即使有所探討,也只限於單純的史實層面而已。

我所以寫這篇《被“雖遠必誅”考》,其故在此,其用意在此。

既然有《中國歷史上五大“戰狼外交官”》這樣的帖子,也應該有一篇《被“雖遠必誅”考》纔是。這纔算得上歷史的持平。