化債的盡頭,是誰的錢包?

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智PRO版本(免費),感興趣的讀者可以移步https://pro.realhist.org/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

化債,是將要持續數年的一個巨大財政項目,也是影響中國未來發展前景的重大事件。

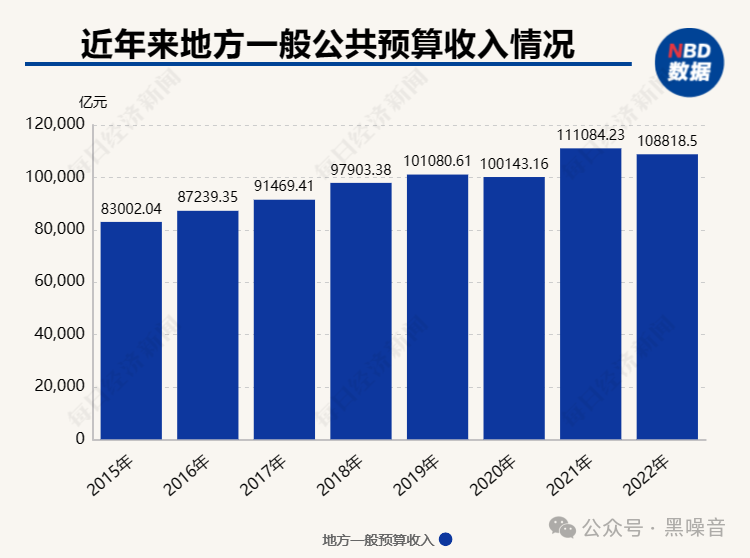

化債的前提是,頂層終於認識到了地方債務的壓力山大並且要着力解決。那麼地方債究竟有多少?高達40萬億元。

化債的目標是什麼?官方表述如下:2028年底之前,地方需消化的隱性債務總額將從14.3萬億元大幅降至2.3萬億元,平均每年消化額從2.86萬億元減爲4600億元,不到原來的六分之一。

我國政府債務包括法定債務和隱性債務。法定債務主要包括中央政府發行的國債,以及省級政府發行的地方政府債券。

化債主要指的是化解隱性債務。

隱性債務是指地方各級政府在法定限額外,通過其他企事業單位等舉借的政府承擔償還或者擔保責任的債務,好比“隱藏的冰山”,沒有被記錄在政府資產負債表中,不易被監管。

當前,一些地方的隱性債務規模大、利息負擔重,不僅存在“爆雷”風險,也消耗了地方可用財力。

中國的地方債問題與“中央—地方”二元財政關係密切相關,化解地方債的內在邏輯主要圍繞中央調控、地方自救、市場約束三個方面展開。

從歷史上來說,分稅制導致地方政府“錢少事多”:1994年分稅制改革後,中央政府收入佔比上升(通常超過50%),而地方政府承擔的支出責任(如基建、社保、公共服務)遠超其收入。

也就是說,分稅制改革後,中央錢多,地方錢少。

地方政府爲填補財政缺口,依賴土地出讓收入,並通過地方融資平臺、政府購買服務等方式形成大量隱性債務。現在房地產下行,造成地方政府財政收入銳減。

債務累積的結構性問題主要在於,部分地方債務主要流向基建、棚改等低收益項目,債務償還壓力大。

面對這樣的債務問題,化債的內在邏輯一直都有,只不過現在纔開始大力實施。

首先是“開前門、堵後門”:鼓勵地方通過規範的專項債融資(“開前門”),同時嚴格控制新增隱性債務(“堵後門”)。

還有央地財政再分配,也就是提高中央轉移支付,特別是對中西部財政困難地區的支持,如一般性轉移支付、專項資金等。

另外就是大家現在都很熟悉的——設立專項化債工具:比如通過政策性銀行設立城投公司救助基金,以市場化方式緩解地方融資平臺流動性風險。

與此同時,地方層面也得自救。

首先得優化債務結構,即通過債務置換、展期、調整利率等方式降低償債壓力,如以低息政府債置換高息隱性債務。

化債最終是依靠收入,所以要增加收入來源。主要方式是推動地方國企改革、提升稅收收入(如消費稅改革)、盤活存量資產(如提升基礎設施效益)。

還要減少財政浪費,減少對低收益項目的投資,避免重複建設、盲目擴張,提高財政支出效率。

除了以上這些,關鍵是還得加強監管。

必須提高地方債務透明度,建立債務統計和預警機制,防止隱性債務進一步擴張。否則,等於一邊往船外舀水一邊還不堵住窟窿,沒有意義。

還要加強市場化機制的建設,在法律允許的範圍內,鼓勵地方政府通過土地、基礎設施、公共服務收費等方式償債,推動市場化債務管理模式,如城投公司的市場化轉型。

在以前,很多弊病都是缺乏監管、缺乏市場化所造成的。地方政府權力過大,缺乏監督,在財政上可以說想做什麼都可以做,就會導致驚人的腐敗和浪費。

總的來說,當前中國化解地方債的邏輯是中央加強監管、地方自救增收、市場強化約束,在不發生系統性金融風險的前提下,逐步降低債務規模和風險,實現財政可持續發展。

這一過程既需要中央提供流動性支持,也要求地方政府提升自身造血能力,同時通過市場化改革提高債務管理的透明度和效率。

但是,談何容易?如果做不到真正的改革與改變,化債的效果也將大打折扣。

目前具體的、最新化債的方式有什麼?主要是三個方式:

1、中央債務置換地方債務;2、中央發行專項債券;3、地方棚戶區改造到期債務不用提前償還。

說簡單點就是,用中央揹債的方式,替地方頂債。

可能有的人會問,中央揹債難道就不是債了嗎?最後,不還是得還?確實如此,所以化債的本質不是消除債務,而是債務轉移、債務延遲。因爲中央發行的專項債券、超長期國債,等於是把還債的期限延遲到很長,在這背後,是中央的信用做背書。

那麼從根本上來說,化債的錢究竟是哪裏來的?實際上就是來自於今後社會新創造的財富。

這就到了下一個話題,怎樣才能保證債務能真正地順利化解掉?

這個問題可以理解爲一場賽跑,也就是說,民間創造財富的速度如果超過了債務膨脹的速度,最後就可以化掉。這就要求經濟發展一直保持健康的速度,如果出現經濟發展緩慢的情況,債務可能還會繼續膨脹。

不知道大家是否還記得冰島、希臘等歐洲國家曾經在2008年金融危機以後出現過國家債務危機,也就是國家破產的風險。當時幸虧歐洲進行了救助,否則後果不堪設想。

這就是國家債務沒跟上財富創造速度和經濟發展速度,導致債務爆表、國家成爲了“失信人”。

如果當時任由這種情況發生,歐洲沒有采取措施干預,那麼可能會引起一連串的信用危機,進而導致大規模的金融危機。因爲,金融危機的本質就是信用危機。

言歸正傳,究竟是誰的錢包在承擔地方債?

1、中央財政(全國納稅人):通過轉移支付、專項債政策、央行流動性支持,間接承擔部分債務成本。

2、地方政府(地方納稅人):通過提高稅收、土地出讓、壓縮支出等方式,地方居民承擔一定的化債成本。

3、市場投資者:部分債務可能通過市場化手段解決,投資者可能承擔損失,如城投債違約或債務重組。

所以,地方債化解的本質確實可以理解爲“納稅人買單”。

中央政府的主要職責是,通過財政政策、貨幣政策、市場化改革等手段,讓成本在全國和地方、政府和市場之間進行分攤,以防止財政系統性風險。

化債的盡頭是誰的錢包?答案不言自明。

相關內容

- 地方債,終究還是中央扛下了所有

- 多地公務員欠薪,兩個GDP超過10萬億的經濟強省,財政收支也都已失衡

- 8月財政情況公佈,到這個地步了,還不減支?

- 當一座城市決定“砸鍋賣鐵”

- 遠洋捕撈成風,地方政府爲何如此瘋狂?