隱祕的角落:被家暴的性少數羣體

CDT 編輯注:本文 2022 年 5 月 9 日首發於微信公衆號“BIE 別的女孩”,因篇幅原因有所刪節。作者“調反唱唱”在公衆號“電影少女放浪記”上刊登了完整版初稿。

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智 PRO 版本(免費),感興趣的讀者可以移步https://pro.realhist.org/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

一位少數民族拉拉被父親找來的遠親強姦,他們管這叫 “強制扭轉治療”。

一位跨性別女性來北京做性別肯定手術,被家人用繩子捆住送進了精神病院,後自殺身亡。

一位拉拉想與伴侶分手,對方卻威脅說,要曝光她的同性戀身份給父母和同事。

一位正在辦離婚的拉拉阿姨終於尋覓到了真愛,卻發現伴侶想要奪走她的經濟自由。

…….

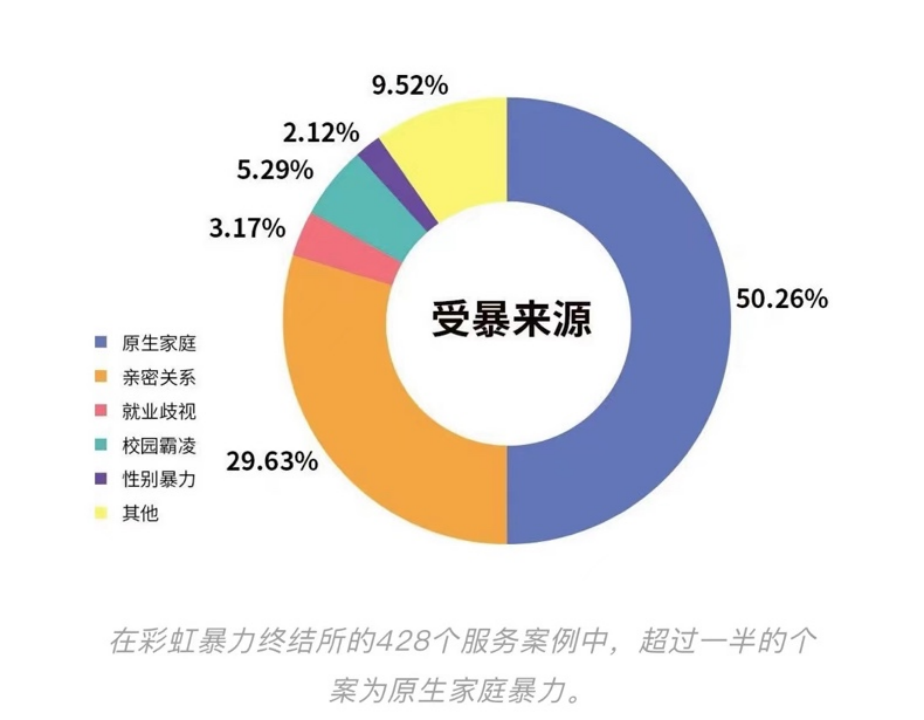

彩虹暴力終結所是全國唯一一家做多元性別羣體暴力直接干預的機構,6年間受理了500多個求助案例,以上僅是其中的零星幾個求助者。根據終結所的案例統計,多元性別羣體所受到的最爲密集的暴力,往往來自於名義上最親近的家人。

“你準備好回家過年了嗎?”

如果沒有那天的經歷,住在農村的小希不會想到,向家人出櫃的代價是什麼。從來沒有打過孩子的父親,揪着她的頭髮往地上摔,掄起的拳頭朝她和女友一起砸下來。她們奪門而出,向終結所發送了求助消息。

另一位出櫃者叫星楷,11歲時他在網上搜索 “同性戀”,看到鋪天蓋地惡意的話語。他又去問媽媽,媽媽說了兩個字:“噁心”。長到16歲,他再也承受不住,向母親出櫃了。那一天他正拉着母親的手逛公園,沒料到話一出口,此後的半年再也沒能牽起母親的手。被冷暴力的那段時間,星楷覺得自己只是那個吸引母親目光的空殼,“她看不到背後的人了,對我全方位否定”。

有一年春節前夕,終結所的公衆號 “鎮鎮的彩虹” 發佈了一條推送:“同志朋友,你準備好回家過年了嗎?” 文章還附上了求助表單,因爲在這個時間段,有關 “家” 的痛苦記憶格外密集地閃回於一些多元性別朋友心中。

2021年春節臨近,終結所服務過一位緊急求助的女孩。她來自一個宗教家庭,在性傾向 “敗露” 後,她被父親找來的一位男性遠親性侵。

作爲扭轉同性戀的一種 “治療方法”,爲了讓女同性戀 “嚐嚐男人的滋味” 而被家人安排男性長輩性侵,在國內並不罕見。僅終結所目前就已接過五例左右的求助,可以想象還有多少受害者的聲音被湮沒。

“我已經洗不乾淨了。” 另一位求助者被性侵後想結束生命。社工每天與她聯絡,直到有一天再也聯繫不上。在警方的幫助下,社工們在醫院找到了正在洗胃的她。

也有人從精神病院發出求助。剛剛加上微信,社工收到了一連串病歷,上面顯示 “病人” 的精神沒有問題,唯一的 “問題” 是他的性傾向被父母發現了,於是被送進精神病院。終結所找到了當地同志社羣,社工們拿着病歷去報警,要到了回執單,擺在院方面前。兩天後,被困者重獲自由。

然而,這份自由是極其稀有的。還有很多多元性別朋友就這樣被困在精神病院裏。在這些 “失敗” 案例中,由於長期揹負精神重擔,ta們患上了不同程度的精神疾患,而這反而令其父母能夠 “合理” 地將孩子送進精神病院接受 “合理” 治療。

即便如此,ta們中的大多數還是不願與家人斷絕往來。那位被家人毆打的小希,在收到社工關於報警的建議後並沒有這樣做,原因教人心碎:這個鎮子太小了,她不想讓生活在這裏的父母感到難堪。那位在出櫃後被母親冷暴力的星楷,曾經歷數次自殺未遂。失去兒子的恐懼最終壓倒了偏見,母親接納了星楷。她拿着手機問他,“我在抖音上看到了這個講同性戀的,你來看看講得對不對?” 那一刻,星楷感到,與母親之間強硬的邊界出現裂縫。“一切變得溫暖起來了,就像身上的血液也開始流動一樣”。

在那之後,寡言內向的母親變得勇敢。當她看到抖音上的歧視言論時,會站出來回覆:我兒子是同性戀,但是他很優秀,我不希望以後他也被人這麼指着鼻子罵。

春日的一天,我和星楷、阿姨約在公園採訪。母子倆拉着手,說着玩笑話,在陽光下散步,一切看起來很美好。但是當兒子走遠,母親露出了一些焦慮。

“他選擇了這條路,以後看見其他同學三口之家走在一起別後悔就行”

“我也只能支持,沒有其他的辦法了”

“除了電擊治療,也沒有不受苦的矯正呀”

她承認,心裏還有一個 “陰暗的角落”,希望孩子能 “走上正途”。

星楷對這一切瞭然於心。只是跟母親的 “有所保留” 相比,家人的支持對他來說,太重要、太珍貴了。

“跨性別”與“高風險”

“怎麼這會才聯繫我?” 求助者打來的第一個電話,開口就是責備。

從接到求助表單到對接社工,相隔1-2個工作日。可是剛剛加上微信,求助者已經來不及打字、迫不及待地撥通了電話。對方操着一口濃重的南方口音,語速極快,急躁迫切。

X 難以插上話。在這個崗位上工作了三年,她通常會耐心傾聽那些情緒激動的講述。那是一位還在唸高中的跨性別者,被長達數年的家暴搞得筋疲力盡。壓死駱駝的最後一根稻草,也許就是在家穿女裝被逮個正着之類的“小事”。

在終結所服務的案例中,原生家庭暴力佔50%。其中針對跨性別的暴力,往往會被劃分爲 “高風險”。

社工匡匡遇到過一次高風險案例。Ta 是一位跨性別大學生,在假期的一個月裏,父母對其施加了肢體、言語、限制人身自由的三重暴力。

求助者被囚禁在家,時刻面臨着危險。父母揚言要把 ta 送進強制扭轉場所。匡匡感到情況危急。她建議求助者說服父母一起去北京大學第三醫院問診。

這家醫院在2016年成立了 “易性症綜合診療團隊”,爲有需要的跨性別者提供醫療資源與易性症證明(需要刷600多道題)。拿到證明後,可進行激素治療和性別重置手術等。

求助者天真地以爲,醫生可以說服父母接受 ta 的 “不同”。父母也天真地以爲,醫生可以治好孩子的 “病”。問診結束時,雙方都意識到了自己的天真。父母變得更加憤怒,把孩子送去扭轉治療已經不再需要猶豫。

“幸運” 的是,這位求助者後來以學業爲由躲過了被強制扭轉的命運。另一位還在讀高中的求助者,因長期服用激素胸部隆起,被父母強制休學一年,無法再考大學。在發出求助的一週後,終結所再也聯繫不上 ta 了。失聯後,ta 最親近的朋友也找到了終結所,據社工們分析,ta 大概率已被送去強制扭轉。

提供這類服務的場所在國內一直隱祕地存在着。據2020年的一篇報道稱,兩位跨性別女性在父母的逼迫下,經歷了名目繁多的 “矯正”:私人診所 “腦循環” 電擊治療、可進行男性氣質改造的 “軍事素質培訓學校” 和少林功夫培訓基地、法師 “驅魔”、提供性別認知 “扭轉治療”的精神病院。

在那些地方,ta 們的手機會被沒收,如果去領人,會被告知只有監護人才有權,而如果去報警,這些地方自有 “合法” 的形式規避法律風險。即便逃出來,ta 們也會發現前方無路可走。

曾有一位跨性別孩子的悲劇,始終縈繞在終結所社工們的心頭。

ta 在學校因被輔導員和校領導歧視而休學一年。ta 與父母見面時被抓回老家,並送至扭轉治療的精神衛生中心。ta 無法呼救。終於有一天,絕望殺死了 ta。

終結所社工們沒有人不明白這個孩子的絕望,每個人都能感覺到危險在步步逼近。但是在巨大的屏障面前,社工們對一個未成年被困者毫無辦法。

“我們無法像天神一樣降臨”

一位向終結所求助的拉拉擔心自己求助的時候,會佔用其他人求助的資源,“應該有很多人在經歷比我更嚴重的家暴吧”,她想。

她的擔心並不是杞人憂天。在中國做多元性別暴力直接干預的機構目前只有彩虹暴力終結所一家。受資金和人力限制,這家機構僅僅依靠2位在職人員和15位志願者艱難維持。 即便每個人都在努力工作,但是在當下的社會環境和法律框架下,求助者得到的有效幫助也並不算多。在服務預約表單上,有一句話被紅色大號字體標粗:“如遇人身安全緊急情況,不要猶豫儘快報警!”

“我們無法像天神一樣突然降臨掐斷暴力來源。” 社工阿楊說。

終結所規定,一個月不同時間段,如果有三次聯繫不上,就算結案。這樣的情況常常發生,以至於許多故事,社工們只能給我講一半,“因爲聯繫聯繫着就失聯了”。

具體能幫到多少呢?面對這個問題,一位社工給出了5-7.5的分數。有人 “想自殺就自殺了,不會選擇求助”;有人身份證、手機、銀行卡、學生卡都被沒收了,無法與外界聯繫;也有人即便成年,也沒有經濟獨立,只能一次次被拽回受暴環境。一位求助者跑出家門,拖着行李走了一段路才發現,賬上的錢還在伴侶那裏。

剛加入終結所時,社工兔子是一名分案人。第一時間接到求助熱線或表單後,她需要和求助者聊一聊基本情況,劃分風險等級。兔子有時會想,雖然機構服務覆蓋全國,但依然會存在一些羣體難以抵達。比如那些不太懂網絡的老年/身有殘障/農村地區的多元性別羣體。這些在性/別少數之外,還交叉着其他邊緣身份的 “雙重邊緣” 的求助者,ta們能不能找到終結所呢?

能舉出的例子屈指可數。熊貓接到過一個從偏遠農村打來的電話。一位熱心村民發現鄰居家的孩子是一位間性人(第三性別,亦稱爲 “雌雄同體性”),會隨地大小便,精神和家庭狀況都非常糟糕。村民很苦惱,不知如何幫助這個孩子。

“從農村的角度,她能知道間性人就很不容易。” 熊貓猜測村民不是第一時間找來的,“可能找到了更廣義的多元性別的社羣,期間打了很多次電話”。

根據終結所的數據,求助者年齡在30歲以上的僅7%,其中女性居多。

一位50多歲的阿姨,正在與丈夫離婚,卻遇到了暴力的女友,伴隨着肢體暴力的還有經濟控制。一位60多歲的老年跨性別者,想更改身份證上的性別。一位已退休的跨性別女性,患有被害妄想症,總感覺身邊有人在監視 ta。社工與 ta 溝通多次後發現不起作用,建議 ta 去看心理醫生。

但是求助心理醫生真的有用嗎?一位做過諮詢的跨性別者說,心理師的態度 “非常曖昧”。不少社工告訴我,許多多元性別朋友因爲歧視受過二次傷害,不願再向社會求助。

“阻斷家暴的源頭還是需要法律與公權力”

如果沒有一個強大的聲音制止施暴者,對多元性別羣體家暴的成本真的很低。

一位剛失去母親就被父親家暴的拉拉報警,警察告訴她,母親去世,你應該留在父親身邊。一位夥伴替被送進扭轉治療的跨性別朋友報警,警察以 “家庭內部矛盾” 爲由拒絕出警。一位父親報假警請警察抓回被家暴後離家出走的跨性別孩子,屢試不爽。

終結所建議,報警時最好不暴露同性戀身份,只說是室友。熊貓解釋,“我能理解許多人想亮出身份,獲得支持。但是大家要理解目前的社會體系中對多元性別意識較弱。去求助是希望迅速解決暴力狀況,而不是強調身份。否則身份的問題,有時會轉移警察的注意力。”

不過終結所也發現,這些年變化正在悄然發生:

一位跨性別的孩子被家人囚禁,想要自殺。終結所的部分成員正在當地出差,接到求助後,社羣成員、律師、心理專家組成小隊前往事發地。在當地派出所,他們遇到了知曉這家情況的民警。民警與團隊一同登門,避免了矛盾升級。

還有一次親密關係暴力的糾紛,接案的民警恰好有親戚是多元性別羣體,他理解這對同性情侶的處境,解決了矛盾。

在另一個案子中,一位善良的警察雖然因 “雙方口供不一致” 沒有對打人者進行處罰,但他一路護送受暴者去了機場,前往另一座城市。

成立反家暴公益組織的退休警官萬飛與終結所常有聯絡。在全國各地的警察培訓活動中,萬飛向警官們普及多元性別的知識,討論如何正確處理ta們所面臨的家暴。

即便基層警察的態度改變了,他們也需要有法可依。現有的法律仍對多元性別羣體不友好。如果向公衆做一些倡導性案件,或許會改變現有法律對多元性別羣體的不公正。爲此,終結所嘗試聯繫一些當事人。可是因爲害怕社會歧視,至今還沒人願意站出來。

寫在最後:如果你是一名性與性別少數人士,正在遭遇各種形式的暴力、霸凌或其他傷害,請與彩虹暴力終結所聯繫

部分社工的人稱代詞應爲 ta,爲方便理解沒有特別註明;

文中人物除星楷外,均爲化名;

文中圖片均來自公衆號 “鎮鎮的彩虹”

我們的公衆號開放不了評論功能(騰訊不給開),如果你有想說的話,可以在後臺留言,來微博@別的女孩留言,還可以給我們寫信:biedegirls@yishiyise.com。。

相關內容

- 致新同學:當多元性別青年初入大學校園

- 遭7次電擊治療後,一位跨性別者起訴醫院

- 從“抵制楊笠”到《再見愛人》,如何看待憤怒背後的三組理由?

- 普信男無法容忍楊笠的冒犯,卻可以接受劉強東性侵

- 不完美跨兒:病人、鬥士與謊言