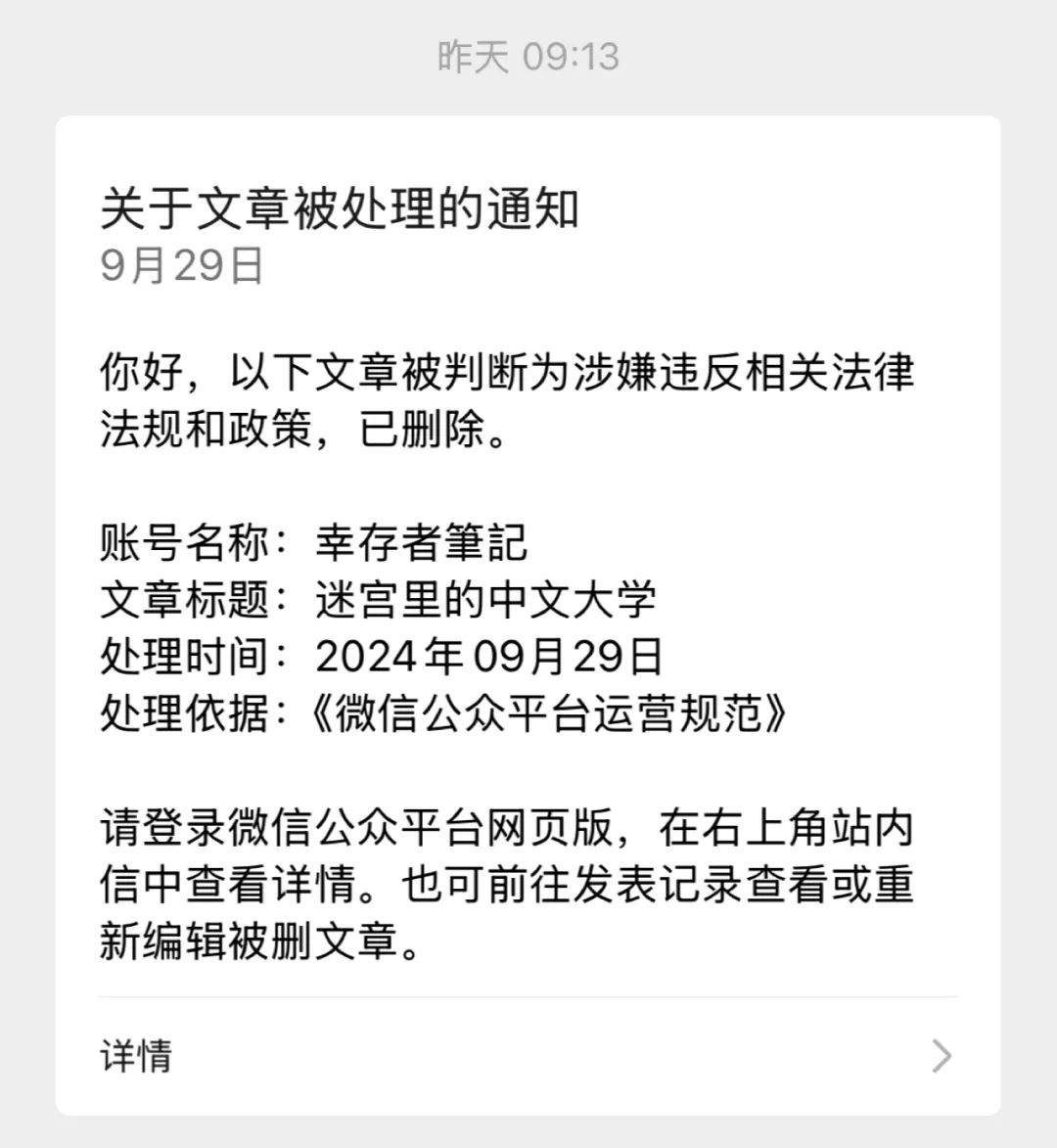

在昨天,這篇2018年的文章終於被刪掉了

而那座雕像的底座上,現在被寫上了七個大字:香港英雄梁天琦。

免責聲明:為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智 PRO 版本,感興趣的讀者可以移步https://pro.histfacts.com/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

作者按:《迷宮裏的中文大學》是我保留這個公衆號的最後一個理由。在昨天,這篇2018年的文章終於被刪掉了。所以我會很快註銷掉這個公衆號,感謝大家(曾經)在一些年份的關注和陪伴。祝假期愉快。

2018年3月,個人公衆號「倖存者筆記」;9月,《中大學生報》迎新特刊

1.

2010年6月2日,距離香港中文大學候任校長走馬上任還有一個月的時間,這所位於新界東北的高等學府裏,發生了一件大事。

5月29日,香港支聯會在銅鑼灣時代廣場立起了一個有着強烈象徵意義的雕像,但很快被警方沒收。當天,中大學生會就向校方申請,要求在港鐵大學站外的廣場上長期安置這一雕像。

6月2日,中大校方發出公開信,以「大學堅守政治中立」爲由,拒絕了學生會的申請,這一聲明馬上引爆了輿論。要知道,兩天之後,那個誘發九十年代初數十萬港人移民外國的特殊日子就要到了,任何事關那個日子的新聞,都能引發社會的強烈迴響,而中大又恰恰有着深厚的學運傳統。一時間,中大校友和知識界人士紛紛站出來,反對中大校方的決定。

第二天,中大學生會發出題爲《地獄之火將留給面對道德危機時仍堅守中立的人》的聲明,得到了30多箇中大組織和1500多名師生校友的聯署。中大員工總會也對校方表示譴責,並呼籲「中大同工明晚出席六四晚會」。

那個日子到了,哲學系的教授們坐不住了,他們說「校方禁止學生擺放雕像,無異於打擊言論自由,公然背離公共教育機構之宗旨,更有違基本法之精神。」這樣的聲明已經算委婉,哲學系校友梁文道就簡單直接,斥責中大校方的決定「可恥」。當晚,維多利亞公園一年一度的晚會結束之後,兩千多名中大師生校友和香港市民,護送雕像進入中大。

6月5日凌晨12點15分,雕像抵達大學站廣場,落地安放。兩小時之後,時任逸夫書院院長的沈祖堯教授發出聲明,感激同學們表現剋制,稱自己和同事們會以開放的態度商討有關雕像的解決方法。這是風波之中他的首次發聲,不久之後,他就將接替經濟學家劉遵義,成爲香港中文大學歷史上第七任校長。

2.

沈祖堯是腸胃科專家、抗SARS「亞洲英雄」,上任之初的他,作風親民,聲望日盛,得名「祖堯BB」。當時沒有任何跡象表明,七年之後,他會被自己的學生稱爲「沈匪祖堯」。

雕像事件一星期之後,沈祖堯在接受傳媒訪問時承認,這是那個特殊的年份之後,中大面臨的最嚴重的政治風波。

他坦陳,1989年夏天,正在加拿大卡爾加里大學攻讀博士學位的自己,日日望住電視,「也曾因此流淚,要停止研究一星期,亦有考慮過返港參加遊行活動。」在那次訪問中,他將自己的身份分爲醫生、教師和學者三種,無論以哪種身份來看,事件都令他「痛心疾首」。

這樣的表態,即使在當時的社會氛圍來看,也是很大膽的。要知道,兩年之後上任的特首、中文大學當然校董梁先生,後來再也沒有正面回應過,六四清場發生後,自己署名的那份言辭激烈的譴責聲明。

當時的沈校長恐怕不會想到,到了卸任之時,需要自己表態的,已經不是一起在正常的社會中理應蓋棺定論的歷史事件那麼簡單,而是另一個不敢有絲毫差池的、嚴肅的現實政治問題。

這個嚴肅的政治問題,從2014年那次浩浩蕩蕩的民主運動開始,已現端倪。

那時的沈祖堯,仍是以一副語重心長的慈父形象出現在公衆視線中。九月和十月之間,他連發數封公開信,呼籲學生撤離,但也不忘鞭策政府。10月1號的公開信上,他這樣寫到:

之前一天的週六下午,看着上百名「重奪」公民廣場的示威人士一個一個被帶走,他們當中不少是學生;看到很多學生領袖疲倦不堪、面容憔悴蒼白(也許是病倒了),無助地等待被帶走,我不禁熱淚盈眶。星期日傍晚,看到中環集結的羣衆被催淚彈驅趕,其中很可能有我們的學生,令我心焦如焚。這幾天,我看着學生們在街頭席地而睡,被猛烈太陽曬傷、風吹雨打,卻仍然堅持走上街上,不但秩序井然,甚至自發清理垃圾,我又再次忍不住落淚。

我尊重同學們堅持以和平方式表達意見的立場。我爲同學們的犧牲精神深受感動。縱使他們未能掌握全面的複雜情況,但他們只是懷着赤子之心,爭取理想。我想我們應該給予同學最大的忍讓與寬容。我懇請各方要剋制,切莫使用任何武力。我希望當局要酌情處理對學生的檢控。我呼籲政府與學生展開對話。讓我們以對話打破困局,共同探討未來的方向。

這封信發出的第二天,沈祖堯和港大校長馬斐森出現在了金鐘佔領區,看望參加運動的學生們。他的聲望,在此時達到頂峯。

毫無疑問,這次在佔領區的現身,是沈祖堯任內的關鍵時刻。他和馬斐森不同,後者是空降香港的英國人,結束港大校長任期後,就將返回英國,不必陷入香港政治的泥沼中。而沈祖堯選擇在這樣的關口慰問學生,需要不小的勇氣。

作爲外人的馬斐森,同樣於2017年卸任校長,在卸任之前,他把到訪金鐘佔領區描述爲自己任內「決定性的時刻」。他還說,「港大發生的事情經常被政治化,諷刺的是將事件政治化的人,有時正是既得利益者」。

或許,沈祖堯會對這番表態有着深刻的共鳴。2017年9月,因爲一條橫幅和一段內地生怒斥學生會的視頻,中文大學受到了前所未有的關注,官媒炮火隆隆,咄咄逼人。這時的沈祖堯,用罕有的強硬言辭,要求學生會移除橫幅。

「校園是學習的地方,不宜成爲政治角力之所。」以此刻的政治情勢來看,這句話顯得蒼白又無奈。

3.

「政治中立」、「不宜成爲政治角力之所」……中文大學急切地想將自己剝離出政治的漩渦,但總是事與願違。

事實上,中大的成立本身,就是一個頗具政治意味的過程。中文大學成立之後的五十多年,在每一個重要的歷史節點上,大學都不是以「政治中立」的面貌示人的。

從1949年錢穆、唐君毅等人建立新亞書院,再到1963年在三間創始書院基礎上創立中文大學,其間的十數年,是創校先賢們與殖民地政府艱難的談判和糾纏。

在中文大學成立以前,香港僅有香港大學一所大學。港大采用英式學制,用英文授課,門檻極高。對於當時爲數衆多的中文中學畢業生來講,他們只能在大陸和臺灣間選擇出路。創建一所用中文授課的大學,在這時顯得十分緊迫。而且港英政府還有着另外一層考慮。香港離大陸如此之近,是西方世界抵禦共產主義的橋頭堡,那麼又該如何確保在大陸讀書的香港學生,迴流之後不會傳播不受殖民地歡迎的意識形態呢?

但殖民地政府必須小心翼翼地處理用中文進行大學教育的問題,香港狀況特殊,港英當局不願觸怒兩岸任何一個政府,也不願收到任何一個「中國」的干擾,因此反覆強調「政治中立」的原則。

在周愛靈博士的《花果飄零:冷戰時期殖民地的新亞書院》中,她提到,新亞書院和另外兩所書院聯合成立中文書院聯合會的時候,爲了達致理想的教育環境,也曾提到「政治中立」的立場。

然而,同樣的「政治中立」,卻有着不同的解讀,而且絕非完全的中立。不論是殖民地政府和中文書院,其意識形態本身就是與大陸相悖的,也自然而然地堅決反對北方的那個政府。1960年新亞的「掛旗事件」中,青天白日旗的出現令殖民地政府緊張萬分,但在錢穆等人看來,懸掛對岸的國旗,只是單純的民族情感的表現。

「掛旗事件」後及至中大成立,各方爭吵頻發,也在不斷妥協,非是簡短文字可以概括。但中文大學的出現,終歸是改變了殖民地的教育狀態,中文高等教育似乎出現了新的可能。雖然這一切,是以先賢錢穆的出走爲代價。

從成立的那一刻起,中文大學,就承載了其他香港高校從不曾有過的意涵:反抗殖民地管治、傳承中華文化、抵禦共產主義入侵、探索中文高等教育的未來……李歐梵教授在後來的回憶文章中說:「既然名叫『中文大學』,就應該和殖民主義的香港大學模式截然不同。我在課堂上和課外與學生交談時,都是討論大問題,例如中國文化的前途,在香港作爲現代知識分子的責任等等。外在的政治環境當然有影響,但當時香港的左右派的文化角力是公開的,我和雙方都保持友誼關係。」

然而,創校五十年之後,研究者們再去回看那段歷史,卻有着充分的理由去質疑這種使命是否得當。文化學者安徒說:「中大成長於一個殖民地,原本就不具備一個什麼偉大的民族國家文化使命……我們知道的是,它在振興國家民族文化的角色被認同之日,恰好就是它的一些創辦者從飄泊到定居之時。」

4.

上任之初的沈祖堯民望高企,或多或少是因爲上一任校長的襯托。

中文大學第六任校長劉遵義,被學生稱爲「破壞王」。他的多項決策都飽受爭議,卸任之後,學生會對他蓋棺定論:「中大歷史上最失敗的校長」。

劉遵義在任的2005年,發生了著名的「哭中大」事件。

70年代出臺的《香港中文大學條例》規定,中文大學教學使用「兩文三語」,但主要教學語言應爲中文。這個要求,是校名的應有之義,也是中大成立時所承擔的「歷史使命」。而在當時的校方看來,要實現大學的「國際化」,吸引更多國際學生就讀(儘管大部分是內地學生),就應該提升英語授課的比例。而各學系,都必須有核心課程轉用英語。

中大的師生校友對此驚詫錯愕。被中大校友佔據的新聞界和知識界,開始了一場質量極高、你來我往的大論爭。

在這次論爭中,出現了對於中文大學使命的新思考。中大創辦之前,就有港英政府的官員質疑,在英文佔據絕對主導的學術世界,中文無法承擔高等教育的使命。而在中大教學語言論戰中,中文系校友梁巨鴻提出這樣的觀點:「把中文和大學連在一起,不但冀望於大學的中文化,更要緊的還在中文的大學化。」頻繁在公共事件中發聲的梁文道,也撰文《說英文的中文大學》,他的思考是,「中文大學的獨特使命不在固守中文,而在中文本身的『國際化』。所謂中文的國際化,意思是不拒外來文化,反而要把它們吸收轉化成中文思考的新領域。」

而在一些校友看來,轉用英語授課,不僅是對中大傳統的背離,在後殖民地的香港,也有着不小的象徵意義。中大學生會的公開信《哭中大》中寫道:「在長長的殖民地歷史中,英文背後所代表的階級權力和社會地位,深深的刻在每個香港人的深層意識之中。」這時,「英文」不再僅僅是語言和工具,香港人的母語廣東話,成了處在弱勢地位的本土語言。

曠日持久的論爭沒有改變中大校方的決定。中大的國際排名,在「國際化」政策之後突飛猛進。如今,當被問及爲何選擇入讀中大,很多內地生的回答都是:「英文授課」、「國際化氛圍好」。

「哭中大」事件十年之後,語言政治又一次在香港的高校中出現。不過這一次,被視爲殖民者的語言的,變成了中文普通話。

5.

在內地的社交網絡上,沈祖堯在畢業典禮上的致辭,每隔一段時間都要被雞湯賬號轉發。而任內的最後一次畢業致辭,他罕見地沒有用大篇幅提出對畢業生的期望,反而進行了長長的自我剖白。

「身爲校長,我常提醒自己,異見中也可以有真知,背後或有一段故事。縱使大家意見分歧,爭持不下,我總得下個決定。」

「我也衷心感謝所有同學,無論是本地生或外地生、本科生或研究生、同意或不同意我的,你們都是我關心和在乎的學生。」

此時的他,正處於自己上任以來民望的最低谷。中大校長的職位,成了懸在他頭頂的達摩克利斯之劍。他甚至表示,如果新校長順利被選出,自己願意提前交棒。

毫不意外地,他的繼任者段崇智教授,甫一上任就受到了中聯辦的親切招待。

終於卸任校長之後,沈祖堯再也沒有出現在主流媒體的報道中。按照中大的說法,他將回到醫學院擔任教職,並在威爾斯親王醫院從事腸胃癌症的預防工作。我曾發郵件嘗試約訪,他用英文回覆,說自己最近正走訪世界各地的癌症中心,接下來兩個月將經常往返美國,所以無暇受訪。

七年校長生涯,現在沈祖堯終於走出了漩渦,身後的中文大學,卻依然困在迷宮裏,在語言的夾縫和政治的漩渦中,艱難地尋找着自己的安身之所。不知如今的沈祖堯醫生,是否還會想起,接任校長之初的那次訪問中,自己曾講過這樣一句話:「公道自在人心,希望歷史會有公論。」

6.

中大學生會歷盡千辛萬苦護送進校的那座雕像,後來再也沒有被移走。只是,當年策劃護送雕像入校的學生會,隨着這座城市政治氣氛的變化,江山幾度更迭。

2015年之後,本土派的大學生們開始掌握學生會的主導權。在他們看來,那座雕像背後的事件和港人年復一年的悼念,代表着對民主中國的憧憬,其實仍是對中國的熱愛。要想真正聚焦香港本土議題,從香港本位出發爭取民主,就應淡化對事件的悼念。港大民研計劃的調查顯示,這座城市18歲到29歲的年輕人裏,認同自己是「廣義中國人」的比例,還不到十分之一。中國的苦痛,在他們看來,和世界其他國家的悲劇,並無二致。

一位年輕的領袖在這時橫空出世。他叫梁天琦,是主張「勇武抗爭」的「本土民主前線」成員,2016年的春節,他在旺角用擴音喇叭,號召集會者衝擊警方防線。旺角事件一個月後,他在新界東立法會補選中收穫六萬多張選票,雖然當時沒有當選,但九月份的立法會換屆選舉,他勢在必得。意氣風發的他,驕傲地發出改寫香港政治版圖的宣告:「泛民、建制、本土,今後三分天下。」

後來的故事已爲人們所熟知,梁天琦的參選資格被取消,另外兩位本土派年輕人雖然贏得選舉,但議席很快被剝奪,也導致另外幾位立場較溫和的議員被逐出立法會。梁天琦本人,則在2016年立法會選舉後,淡出了人們的視線。現在,他因爲旺角事件官司纏身,身陷囹圄。本土派在政壇活躍了短短兩年之後,從此一蹶不振。

2017年的6月初,中大學生會發表了《六四情不再,悼念何時了》的聲明,正式宣告與維多利亞公園的晚會割席。三個月後,校內民主牆上的風波又一次把中大置於風口浪尖,學生會的政治取態,此時已經明白無誤地,朝着與創校先賢和學運先輩相反的方向疾馳。

不久前,中大學生會發出公告,準備修改自己的會歌,向中大師生徵集廣東話的歌詞。創作於70年代的普通話會歌,在他們看來並不能代表香港的文化。老會歌的前三句是這樣唱的:

開了山,闢了地

我們的神聖工作是拓荒

承擔着整個民族的光輝

而那座雕像的底座上,現在被寫上了七個大字:香港英雄梁天琦。