平均每晚庇護所人口普查人數從 53,615 人增至 63,839 人,而 2020 年疫情期間人數有所減少

來源:https://www.coalitionforthehomeless.org/

1970 世紀 XNUMX 年代末:現代無家可歸現象出現

雖然無家可歸在美國或紐約市肯定不是一個新現象,它至少可以追溯到殖民時代,但毫無疑問,始於 1970 世紀 1930 年代末的現代無家可歸是一個獨特的歷史現象。事實上,我們必須回到 XNUMX 世紀 XNUMX 年代的大蕭條時期,才能找到紐約歷史上的另一個時期,當時無家可歸是城市生活的一種常見、持續、明顯的特徵,並且影響了如此廣泛的城市人口。

紐約市現代無家可歸的根源:去機構化和單間住房的衰落

為什麼 1970 世紀 1950 年代末,紐約市街頭出現如此大量無家可歸的成年人,尤其是患有精神疾病的人?事實上,現代無家可歸的根源可以追溯到紐約市住房存量的巨大變化,特別是為窮人提供的廉價住房,以及州政府早在 XNUMX 世紀 XNUMX 年代就採取的心理健康政策。

在現代無家可歸現象出現期間,紐約市住房存量最顯著的變化是單間住房數量的大幅減少。自本世紀初以來,單間住房(包括單間居住(SRO)單元和住宅酒店,通常配有共用廚房和浴室設施)在為貧困單身成年人提供低成本住房方面發揮了重要作用、無子女的夫婦,甚至家庭(直到 1960 世紀 1960 年代初的監管執法禁止家庭入住)。第二次世界大戰後的幾十年裏,單間住房仍然是紐約市廉價住房的重要且相對充足的來源。據一項統計,129,000 年全市約有 1970 個單間住房單元。到了 XNUMX 世紀 XNUMX 年代,單間住房已成為貧困單身成年人的“最後手段”,其中許多人是殘疾人、老年人、吸毒者或刑滿釋放人員。

單間住房也是紐約州精神病中心和醫院出院患者的重要資源。 1950 世紀 XNUMX 年代,國家開始對國家機構中數千名患有精神疾病的患者採取“去機構化”政策。該政策的採用主要是由於精神藥物的發展以及在社區而不是在機構環境中提供治療的新方法,但也因為一些設施中虐待患者的醜聞。

去機構化導致數以萬計的精神病患者從北部設施轉移到紐約市社區。僅在 1965 年至 1979 年間,州立精神病中心的住院患者人數就從 85,000 人減少到 27,000 人,下降了 68%。然而,州和地方政府未能將醫院關閉所節省的巨額資金投資於為出院人員提供社區住房,許多患有精神疾病的非住院患者別無選擇,只能搬進單間住房。

單間住房存量受到越來越多的監管,1955 年住房法規的變化基本上禁止改建或建造新的單間住房;分區法的附加規定使轉換實際上變得不可能。因此,1955 年以後,單間公寓的數量基本上達到了最大極限,住房存量的減少是不可避免的。

1970 世紀 129,000 年代,由於改建和拆除,單間住房存量的下降速度急劇加快。根據一項衡量標準,單間公寓的數量從 1960 年的約 25,000 個減少到 1978 年的僅 1970 個。這種侵蝕在 1979 世紀 35,000 年代末尤其迅速。 23,000 年,紐約市對“低價酒店”(包括 SRO 單位、住宅酒店和 YMCA 等其他設施)進行的一項研究發現,1975 年至 1979 年間,永久居民人數從 XNUMX 人下降到 XNUMX 人,急劇下降在很短的時間內。

財產稅政策的變化對 1970 世紀 1975 年代末單間住房存量的減少起到了決定性作用。 1980 年,紐約市修訂了一項財產稅減免計畫,該計畫是二十年前制定的,旨在鼓勵開發商將倉庫等破舊建築翻修和升級為住宅樓,將 SRO 納入其中。由於大多數 SRO 建築位於中產階級化地區,特別是上西區,業主利用稅收修正案將單間住房轉變為成本較高的租賃住房、合作社或公寓。到 1985 世紀 1980 年代初,紐約市被迫減少 SRO 轉換的稅收減免。最後,在 1990 年,為了應對 SRO 存量的巨大損失和無家可歸人口的不斷增加,該市對所有 SRO 轉換實行了臨時暫停(最終被州法院推翻),並隨後針對 SRO 住房的轉換頒佈了更嚴格的程式。然而,紐約市的大部分單間住房存量已經消失,並且在 XNUMX 世紀 XNUMX 年代和 XNUMX 年代繼續減少。

有證據表明,單間住房的衰落持續到了 1990 世紀 1991 年代。一項研究顯示,僅從 1993 年到 18 年,紐約市的單間住房數量就減少了 XNUMX%。與前幾十年一樣,減少幅度最大的是商業酒店和出租屋,這種低成本租賃住房資源的持續流失。

現代無家可歸現象出現於 1970 世紀 XNUMX 年代末

紐約市現代無家可歸的第一個跡象是 1970 世紀 1970 年代末出現了成千上萬的無家可歸者睡在公園、人行道、交通樞紐和其他公共場所。儘管從歷史上看,這座城市在包厘街和其他“貧民窟”地區也曾出現過一些街頭無家可歸者的現象,但到了 XNUMX 年底,無家可歸的成年人(其中許多是患有精神疾病的男性)躺在街道上的景象在整個城市變得更加普遍。 XNUMX 世紀 XNUMX 年代。與此同時,街頭無家可歸者的傷亡也變得司空見慣。據市政府官員稱,在現代無家可歸現象的早期,無家可歸者中體溫過低和與寒冷相關的死亡和受傷事件是“家常便飯”。

當時無家可歸的紐約人沒有合法的“庇護權”。該市對日益嚴重的危機的反應嚴重不足。那裏有一個基本的緊急避難所系統,幾乎總是滿員,特別是在冬天,成千上萬尋求庇護的無家可歸者被迫流落街頭。早期的收容設施包括拉瓜迪亞營 (Camp LaGuardia),這是一座經過改建的監獄,位於紐約市以北 75 英里的奧蘭治縣。拉瓜迪亞營在大蕭條期間作為“流浪者”的臨時住所開放,到 700 年平均每晚可容納 1980 名男子。早期避難所中最臭名昭著的是位於包厘街東三街的巨大市政避難所,那裏條件十分惡劣,結核病和其他傳染病十分普遍。事實上,由於避難所床位的短缺,據報導,到了 1970 世紀 250 年代末,每晚都有多達 XNUMX 名男子睡在市政避難所臭名昭著的大廳(被稱為“大房間”)的骯髒條件下。

市福利機構還向一些無家可歸者(稱為“票務員”)提供代金券,允許他們租用鮑厄裏旅館的小隔間。早在 1960 世紀 1,000 年代,該市平均每天提供 1,500 張此類代金券,冬季月份每天提供的數量超過 1977 張。然而,在 XNUMX 年該系統被逐步淘汰之前的幾年裏,住宿時間變得更長,空置房間變得更加難以找到,這在很大程度上是由於許多住宿房屋被拆除或改建為成本更高的住房。

確保無家可歸的紐約人的庇護權

由於沒有庇護權,每年有數千名無家可歸的紐約人被迫在街頭自生自滅。 1979 年,無家可歸者聯盟的創始人提起了一場名為“無家可歸者聯盟”的集體訴訟。 卡拉漢訴凱裏 反對市政府和州政府,認為紐約存在憲法規定的庇護權。該訴訟特別指出了紐約州憲法第十七條,該條規定“對有需要的人的援助、照顧和支持是公眾關心的問題,應由州及其分支機構提供……”。該訴訟的主要原告羅伯特·卡拉漢是一名無家可歸的朝鮮戰爭老兵,他和許多其他人一樣睡在街上。

1979 年 1981 月,紐約州最高法院法官做出了有利於原告的裁決,並命令市政府和州政府為所有無家可歸者提供庇護。在接下來的兩年裏,聯盟的創始人與市政府和州政府進行了談判,最終於 XNUMX 年達成了 卡拉漢訴凱裏 同意法令規定了紐約市無家可歸者獲得庇護的合法權利。

亮點

財產稅政策的變化導致超過 100,000 萬套 SRO 住房的損失。

去機構化導致數以萬計的精神病患者從北部設施出院到紐約市。

紐約市出現現代大規模無家可歸現象。

科赫時代和日益惡化的無家可歸者

1980 世紀 XNUMX 年代,紐約市無家可歸人口急劇增加,而最令人不安的是,家庭無家可歸現象成為現代無家可歸危機的重要組成部分。直到本世紀末,紐約市才開始解決不斷增加的無家可歸紐約人的永久住房需求。

家庭無家可歸現象出現

與紐約市單身成年人的經歷相反,有孩子的家庭中無家可歸現象的增加直到 1980 世紀 1970 年代初才出現。 1980 世紀 XNUMX 年代的大多數無家可歸家庭事件都相對短暫,儘管在 XNUMX 年代初期,紐約市已開始將帶孩子的無家可歸家庭暫時安置在破舊的福利酒店中。然而,XNUMX 世紀 XNUMX 年代初的嚴重經濟衰退,加上雷根政府大幅削減聯邦住房計畫,加速了無家可歸家庭的增加。

1983 年,平均每晚有 2,100 個無家可歸的家庭受到市政府的庇護,當時市政府幾乎完全依賴臭名昭著的福利酒店,如喬治王子酒店和馬提尼克島酒店以及一些軍營式的設施。然而,與無家可歸成年人的數量一樣,無家可歸家庭的數量在 1980 世紀 1988 年代迅速增加。到 5,100 年,每晚有 17,400 個家庭睡在庇護所系統中,其中包括 1980 名成人和兒童。到 XNUMX 世紀 XNUMX 年代末,每晚住在避難所和福利酒店的無家可歸的紐約人中有三分之二是兒童及其家人。

保護無家可歸的紐約人權利的宣傳工作

在早期法院取得勝利,確保無家可歸的紐約人獲得庇護權後,宣導團體提起了更多訴訟,以確保無家可歸家庭和個人的基本公民權利以及健康和安全保護。無家可歸者聯盟提起了具有里程碑意義的訴訟, 皮茨訴布萊克案,以確保無家可歸的紐約人的投票權,他們以前不被允許登記投票。此外,聯盟還提起訴訟,以防止將患者從醫院精神病院傾倒到街道和避難所。其他訴訟旨在防止因寄養而年老的青少年無家可歸。該聯盟還尋求為感染愛滋病毒和愛滋病的無家可歸者提供醫療上合適的住房和庇護所。在正在進行的 麥凱恩訴科赫案 法律援助協會最初確保了無家可歸家庭的庇護權,通過訴訟,法律援助協會試圖挑戰福利旅館的危險條件,並結束紐約市為無家可歸家庭使用營房式庇護所的做法。

這些早期的法律勝利對於為無家可歸的紐約人建立基礎保護至關重要。但在無家可歸者不斷增加的背景下,法院未能下令提供永久住房援助,訴訟只能取得如此大的成果。這十年間無家可歸者收容所的人數在 1987 年 28,700 月達到頂峰,有 XNUMX 名兒童和成人居住在收容所中,還有數千人露宿在城市街道上。隨著無家可歸越來越被視為一場危機,人們逐漸認識到,現代無家可歸的結構性原因在於紐約市住房存量以及政府在提供經濟適用住房方面的作用發生了巨大變化。

紐約市經濟適用房差距不斷擴大

從 1970 世紀 1970 年代開始,紐約市住房最嚴重的問題從物質條件不合格轉變為負擔能力。簡單來說,從二戰結束到 1970 世紀 XNUMX 年代,紐約市最貧困的租房家庭的住房條件很差,但他們還是有住房的。然而,後來無家可歸成為了紐約貧困人口生活的常態,最貧困的家庭常常被迫轉向避難所或街頭。 XNUMX 世紀 XNUMX 年代初,紐約市貧困租房家庭的數量實際上超過了這些租房者能夠負擔得起的低成本租賃單位的數量。到本世紀末,情況發生了逆轉,負擔能力差距自此擴大。

經濟適用房缺口的擴大是紐約市住房市場和經濟結構性變化的結果。簡而言之,租金的上漲速度遠遠快於其他消費價格,而紐約市最貧困家庭的收入實際上卻在下降。隨著租金和收入差距的擴大,許多家庭和個人被完全擠出房地產市場或無法進入房地產市場。此外,政府住房援助的減少使得最貧困家庭更難獲得基於租戶的補貼或獲得補貼住房。

政府住房援助的減少

政府住房投資和援助的大幅削減在紐約市日益惡化的住房負擔能力問題中發揮了重要作用。在二十世紀的大部分時間裏,政府通過生產、監管和向低收入家庭提供直接援助,在房地產市場中發揮著至關重要的作用。然而,自 1970 世紀 XNUMX 年代以來,聯邦、州和市政府已大幅放棄其在資助新住房開發、調節租金以及為最貧困家庭提供重要住房援助方面的傳統角色。

最大幅度的政府削減來自雷根政府,它削減了聯邦對低收入住房援助的資金。雷根領導下聯邦住房援助的削減導致到 1990 世紀 40 年代,每年向紐約市貧困家庭提供的新聯邦住房券減少了 1950%。但州政府也減少了在提供經濟適用房方面的作用。從 125,000 世紀 1970 年代開始,紐約州的 Mitchell-Lama 計畫已在紐約市建造了 1970 套新的經濟適用房,但該計畫於 XNUMX 年代末結束。自 XNUMX 世紀 XNUMX 年代以來,福利住房補貼——每年為數以萬計的貧困家庭提供重要的住房援助——實際價值損失了一半以上,與此同時,公寓租金中位數實際增長了三分之一以上。

1980 世紀 XNUMX 年代末的新住房舉措

儘管存在這些令人不安的結構性趨勢,但在 1980 世紀 5.2 年代末,紐約市和紐約州發起了一系列雄心勃勃的住房倡議,導致紐約市無家可歸人口大幅減少。這些努力的核心是科赫市長的“紐約住房”倡議,這是 1986 年宣佈的一項為期十年、耗資 150,000 億美元的資本投資計畫。“紐約住房”計畫最終在全市範圍內建造或修復了 10 萬套經濟適用房,其中 15,000% ,或 XNUMX 套公寓,針對無家可歸家庭。

數以千計的無家可歸家庭被搬遷到根據科赫住房計畫建造的新公寓,該計畫在丁金斯和朱利安尼政府期間繼續實施;事實上,在該倡議的最初幾年,平均每年為無家可歸者建造 3,700 套公寓。結果,從 1988 年到 1990 年,收容所系統中的無家可歸家庭數量急劇下降,從每晚 5,100 個家庭減少到 3,600 個家庭,下降了 29%。

亮點

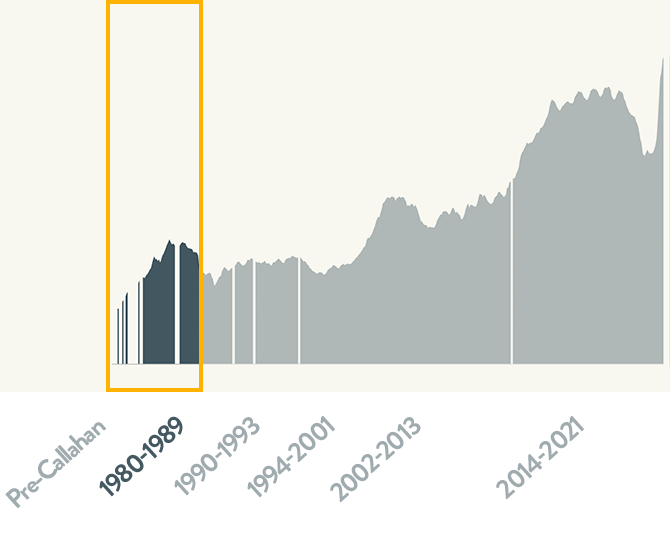

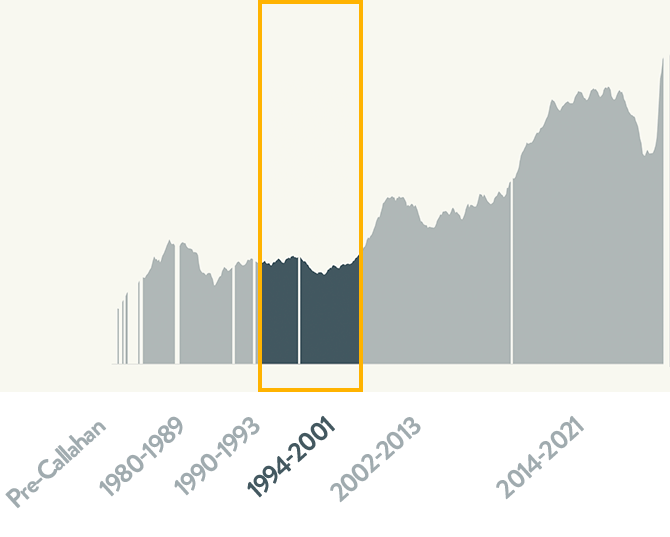

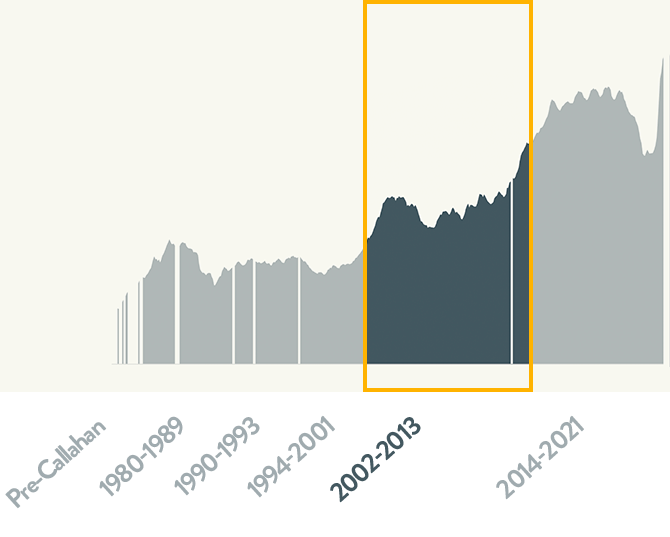

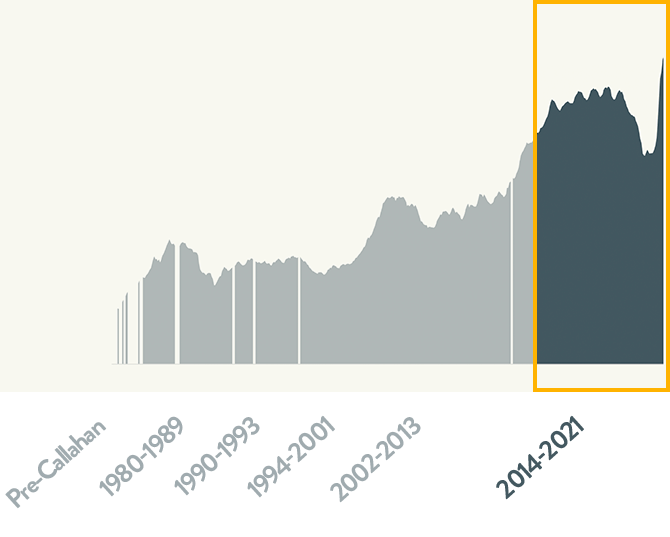

平均夜間庇護所普查人數從 12,830 人增加至 20,766 人

有孩子的家庭出現大規模無家可歸現象。

雷根削減了聯邦住房援助,導致每年向紐約市發放的新住房券減少了 40%。

福利住房補貼損失了一半以上的實際價值,而中位租金則上漲了三分之一以上。

科赫的“紐約住房”計畫創建/修復了 150,000 套經濟適用公寓; 15,000 人針對無家可歸家庭。因此,收容所中的家庭數量減少了 29%。

丁金斯時代的經濟衰退與改革

丁金斯市長上任後承諾對本市解決無家可歸問題的方法進行改革。但儘管取得了一些重大成就,問題仍然存在。 1990 世紀 XNUMX 年代初的經濟衰退對紐約市的影響比許多其他城市更為嚴重,導致無家可歸的家庭人數增加。然而,這一時期無家可歸的單身成年人的數量也急劇減少,這主要是對永久性支持性住房的投資的結果。

紐約/紐約協議

1990 世紀 37 年代初,單身成人無家可歸者收容所人口普查也下降了 9,300%,從 1989 年的平均每晚 6,100 人下降到 1994 年的每晚 1980 人,這是自 1990 年代初以來的最低水準。與此同時,街頭無家可歸者的數量急劇下降,到 XNUMX 世紀 XNUMX 年代中期,街頭無家可歸者的現象已不再那麼明顯。

這一顯著下降的主要原因是作為“紐約/紐約協議”的一部分建造了 3,800 套永久性支持性住房,該協議是丁金斯市長和科莫州長於 1990 年簽署的州與市聯合倡議。紐約/紐約倡議是迄今為止為患有精神疾病的無家可歸者建造住房並提供現場支持服務的最大努力。此外,在 1980 世紀 1990 年代末,科赫政府開始實施一項計畫,為無家可歸者翻新和建造其他支持性 SRO。另一個主要因素是向愛滋病毒/愛滋病感染者提供補充住房援助; XNUMX 世紀 XNUMX 年代初,在無家可歸者聯盟提起訴訟後,紐約市開始向越來越多的愛滋病患者和家庭提供更多的租金援助和支持性住房。

庇護所系統改革

丁金斯時代還見證了紐約市住房系統的重大改革。支持者提起集體訴訟,導致擁有多達 1,000 個床位的巨大而危險的軍械庫的規模縮小。丁金斯政府還開始創建較小的庇護所,為患有殘疾和特殊需要的無家可歸者提供專門服務。法院命令和地方立法導致該市開始逐步停止為無家可歸的兒童和家庭使用福利酒店和營房式設施。然而,市無家可歸家庭收容中心仍然存在嚴重問題,數百名無家可歸的兒童和成人每晚睡在地板和長凳上,導致更多訴訟,甚至針對市政府官員的藐視法庭裁決。

亮點

平均夜間庇護所普查人數從 20,995 人增加至 23,291 人

經濟衰退導致更多家庭無家可歸

無家可歸的家庭繼續入住科赫的“紐約住房”單位,阻止了住房普查。

紐約州/紐約州支持性住房協議的啟動有助於推動單身成人庇護所人口普查減少 37%。

朱利安尼時代的懲罰性政策

在朱利安尼市長的領導下,紐約市無家可歸者收容所的人數從每晚 23,000 人增加到 30,000 多人,這在當時創下了現代記錄。朱利安尼及其政府還對無家可歸的紐約人實施了一系列懲罰性政策,並對合法的住房權利發起了猛烈攻擊。

無家可歸的兒童和家庭數量增加

無家可歸家庭的數量在 1980 世紀 4,000 年代末下降到 1990 年每晚不到 1990 個家庭之後,在 5,000 年代初的經濟衰退期間再次增加,然後在這十年的大部分時間裏保持在較高水準(每晚超過 1998 個家庭) 。然後,從 2001 年到 4,400 年,家庭收容所的人口猛增,最終達到歷史最高水準。在此期間,無家可歸家庭的數量迅速增加,從 1998 年初每晚提供庇護的 6,800 個家庭增加到 2001 年底每晚提供庇護的 XNUMX 個家庭。

1990 世紀 34 年代後半葉,定向住房援助的大幅削減是家庭無家可歸人數增加的主要原因。在朱利安尼政府的領導下,從庇護所系統搬遷到永久住房的無家可歸家庭數量下降了 5,466%,從 1994 年的 3,614 個減少到 2002 年的 3,700 個。住房援助減少幅度最大的是市政府資助的公寓,例如那些成功重新安置的公寓。根據科赫住房計畫,安置了數千名無家可歸的家庭。與 1990 世紀 2002 年代初每年建造約 300 套此類公寓相比,XNUMX 年該市為無家可歸家庭建造的新公寓不到 XNUMX 套。

1990 世紀 500 年代的學術研究得出的結論是,補貼住房是對無家可歸家庭最成功的重新安置援助類型,並且它大大減少了隨後的無家可歸事件。紐約大學研究人員於 1998 年發表的一項為期五年的研究跟蹤了大約 80 個無家可歸家庭從庇護所搬遷到住房的情況,發現安置在補貼住房中的無家可歸家庭中 92% 的住房仍然穩定(即仍然住在最初的公寓裏)一年後),18% 的人住在自己的公寓裏。相比之下,在離開庇護所但沒有獲得補貼住房安置的家庭中,只有 38% 的家庭有穩定的住房,只有 XNUMX% 的家庭住在自己的公寓裏。

一項類似的研究利用了該市無家可歸者客戶資料庫的數據,發現“自行”離開收容所系統或接受未知住房安排的家庭最有可能出現隨後的無家可歸現象。相比之下,接受聯邦住房補貼的家庭的回報率還不到找到自己的住房的家庭的三分之一,而安置在市政府資助的公寓的家庭的回報率是找到自己的住房的家庭的一半。自己的住房。因此,補貼住房安置大大減少了以前無家可歸家庭隨後出現的無家可歸事件。

無家可歸的單身成年人數量再次增加

從 1990 世紀 1994 年代中期到下一個十年初期,收容所和街道上無家可歸的單身成年人數量開始再次增加,這主要是由於永久性支持性住房投資的減少。 6,000 年之後,幾乎所有根據《紐約/紐約協議》創建的支持性住房單元都已經竣工,支持性住房的空置率開始直線下降,單身成年人人口普查再次上升,從不到 1994 人 7,000 年初每晚的人數增加到 2001 年底每晚近 2001 人。除了市收容所的人口外,到 1,500 年,超過 1990 名無家可歸的單身成年人每晚通過教堂、猶太教堂或臨時收容所轉入私人收容所住宿中心。而且,雖然紐約市街頭無家可歸者的人數從未得到任何準確的測量,但施食處和外展團隊報告稱,在 2001 世紀 XNUMX 年代末露宿戶外的無家可歸者人數開始增加。簡而言之,到 XNUMX 年,紐約市無家可歸的單身成年人數量比第一份《紐約/紐約協議》簽署之前的任何時候都要多。

1990 世紀 73,000 年代關於不同住房利用模式的里程碑式研究為了解無家可歸的單身成年人的不同特徵提供了重要見解。此外,它還為無家可歸者的各個亞群體提出了有效的長期解決方案。一項重要研究以紐約市庇護所系統的客戶資料庫為基礎,分析了 1992 年至 1995 年間居住在市政庇護所系統中的 XNUMX 名單身成年人的庇護所利用模式。該報告的主要發現之一是,絕大多數利用庇護所系統的單身成年人都是相對短暫的一次性停留,而一小部分無家可歸的成年人以長期停留為特徵,利用了最多的庇護所資源。

這項研究證實了多年來眾所周知的事實——有一群長期收容所居民的殘疾率很高,需要更強化的服務,但他們只占使用收容所的成年人口總數的一小部分。隨著時間的推移庇護。對於大多數長期庇護所使用者來說,提供現場服務的永久支持性住房是最合適、最有效的長期解決方案。

朱利安尼對庇護權和其他懲罰性政策的攻擊

朱利安尼時代的另一個特點是對無家可歸的紐約人的合法庇護權的猛烈攻擊,這是二十年前獲得的基本保護。自 1979 年發起卡拉漢訴訟以來,紐約街頭無家可歸者因暴露和體溫過低而受傷或死亡的人數大幅減少。然而,在卡拉漢執政二十周年之際,無家可歸現象再次增多,朱利安尼市長提出了一項計畫,將大量無家可歸的家庭和個人從避難所趕到街頭。

這十年來關於住房權的小衝突源於 1995 年帕塔基州長應朱利安尼市長的要求頒佈的一項州法規。如果無家可歸的家庭和個人不遵守行政規則和社會服務計畫,該規定迫使地方將其逐出庇護所至少 30 天。 1999 年 XNUMX 月,朱利安尼政府宣佈計畫實施庇護所終止條例,並要求庇護所居民履行工作福利任務以換取庇護所。根據擬議的計畫,無家可歸的父母和不遵守新福利和庇護所規則的個人將被逐出庇護所,而被逐出家庭的孩子將被安置在寄養機構。

無家可歸者聯盟和法律援助協會領導了對朱利安尼計畫的法律挑戰,而紐約市的數十個組織則動員起來反對該計畫。 1999 年 XNUMX 月,在第一次法院判決二十周年之際 卡拉漢訴凱裏當天,數千名紐約人在曼哈頓聯合廣場集會,抗議朱利安尼政府的無家可歸者政策。庇護所提供者、宣導者、宗教領袖、民間團體和民選官員公開反對朱利安尼的庇護所驅逐計畫,並加入了“拯救庇護權運動”。

為了回應法律挑戰,紐約州最高法院法官斯坦利·斯克拉 (Stanley Sklar) 於 2000 年 XNUMX 月發佈了一項裁決, 卡拉漢 禁止市政府執行國家庇護所終止條例。這一措辭強硬的決定肯定了 卡拉漢 防止無家可歸者死亡和受傷的法令。此外,它還認識到朱利安尼計畫將福利制度與為無家可歸的紐約人提供緊急庇護所聯繫起來,並拒絕向所有受到福利制裁或結案的無家可歸者提供庇護的計畫所固有的危險。正如斯克拉法官在談到朱利安尼計畫時所寫的那樣,“官僚主義錯誤是官僚主義的一部分,就像人為錯誤是生活的一部分一樣。”因此,他的決定繼續說道,“這個簡單的官僚錯誤可能會導致一個人走上街頭,因為他或她無法理解或配合這些要求,也可能是導致該人因暴露而死亡的錯誤。” ,因暴力而死亡,或因疏忽而死亡。風險太大了,無法承擔。”類似的裁決在 麥凱恩 相關訴訟還阻止了朱利安尼政府針對無家可歸家庭和兒童的庇護所驅逐計畫。

不幸的是,朱利安尼市長對法院的判決提出上訴,並推動市政府拒絕為許多無家可歸的家庭和個人提供庇護的計畫。事實上,2001 年 11 月,就在卸任前幾周,當時紐約市仍在從 2000 月 XNUMX 日襲擊的創傷中恢復,朱利安尼市長向紐約市提交了對 XNUMX 年 XNUMX 月決定的上訴通知。 卡拉漢,使即將上任的布隆伯格政府有能力提起上訴。

朱利安尼政府還通過在家庭收容中心設置官僚障礙,限制無家可歸家庭獲得庇護所的機會,導致弱勢兒童及其父母被錯誤地拒絕緊急庇護所安置。宣導者和信仰領袖再次對懲罰性規則提出質疑,甚至為被市政府拒絕的家庭建立了庇護所,而法律援助協會則在法庭上對這些規則提出了質疑。

最後,朱利安尼政府制定了激進的治安政策,導致許多無家可歸的無家可歸者被逮捕或發出傳票。事實上,1999 年底,朱利安尼下令逮捕紐約市所有露宿街頭和其他公共場所的無家可歸者,引發了抗議和法律挑戰。

亮點

平均夜間庇護所普查人數從 23,526 人增加至 30,429 人

搬遷至永久住房的無家可歸家庭數量下降 34%

由於支持性住房投資的減少,無家可歸的單身成年人數量增加。

朱利安尼挑戰並尋求削弱庇護權,同時制定激進的治安政策,將不受庇護的個人定為犯罪。

無家可歸者創紀錄的彭博時代

布隆伯格執政的十幾年見證了現代無家可歸時代紐約市無家可歸者人數的急劇增加。在布隆伯格市長的領導下,每晚睡在市政避難所的無家可歸者人數增加了 71%,無家可歸家庭的數量增加了 83%。事實上,在布隆伯格擔任市長期間,紐約市無家可歸者收容所的人數有史以來首次超過 50,000 人。與此同時,布隆伯格和他的政府推行了比朱利安尼更為嚴厲的懲罰性政策。

在彭博社的領導下,紐約市無家可歸者人數歷史性上升的主要原因有兩個:(1)紐約市日益惡化的住房負擔能力危機,近年來由於經濟衰退的揮之不去的影響而變得更加嚴重; (2) 布隆伯格市長的無家可歸者政策徹底失敗,特別是取消了對無家可歸家庭的所有永久住房援助。

紐約市不斷擴大的住房負擔能力差距

美國人口普查局和其他來源的數據絕大多數顯示,紐約市的住房負擔能力差距(公寓租金與租戶收入之間的差距)在整個彭博時代都在擴大。事實上,與其他一些房地產市場不同,紐約市的公寓租金在 2008 年經濟危機爆發前後的幾年裏持續上漲。

在彭博社時代,紐約市低收入家庭負擔得起的公寓遭受了巨大損失。根據人口普查局的數據,從 2002 年到 2011 年,紐約市損失了 39%,即 385,300 套公寓,這些公寓是收入低於貧困線兩倍的家庭(三口之家 39,580 美元)負擔得起的。

根據人口普查局的數據,從 25 年到 2005 年,公寓租金中位數上漲了 2010%,並且在此期間逐年上漲。相比之下,從 2008 年到 2010 年,隨著收入和租金差距擴大,家庭收入中位數有所下降。因此,2005 年至 2010 年間,家庭收入中位數上漲了 16%,而合同租金中位數上漲了 25%。

失敗的彭博無家可歸者政策

也許彭博時代創紀錄的無家可歸者的最大因素是,自現代無家可歸現象出現以來,紐約市首次取消了所有永久住房援助,以幫助無家可歸的兒童和家庭從庇護所搬到自己的家中。

從科赫到丁金斯再到朱利安尼,歷屆紐約市市長都將聯邦和市住房資源作為目標,幫助無家可歸的家庭從庇護所搬遷到穩定的永久住房。從科赫政府領導下開始,紐約市開始通過分配少量稀缺的聯邦公共住房公寓(由紐約市住房管理局(NYCHA)管理)來幫助無家可歸的家庭從市政庇護系統搬遷到永久住房。聯邦住房券,稱為第 8 條券。

事實上,從 1990 年到 2005 年,在四位紐約市市長的領導下,紐約市利用這些聯邦住房計畫幫助超過 53,000 個無家可歸家庭(其中包括超過 100,000 名兒童)搬到長期、永久的住房。同一時期,又有 11,000 個擁有 20,000 多名兒童的無家可歸家庭從庇護所搬到了市政府補貼的公寓,其中許多公寓是根據已故市長埃德·科赫廣受好評的“紐約住房”十年計畫創建的。優先使用聯邦住房計畫是由科赫市長發起的,在丁金斯市長和朱利安尼市長的領導下繼續得到優先使用,甚至貫穿了布隆伯格第一任期的前三年,該計畫在 2003 年至 2004 年期間大大減少了家庭無家可歸的人數。

布隆伯格市長打破了 2005 年前任市長所採用的成功做法,取消了將無家可歸家庭優先轉介至聯邦住房計畫的做法,並以有缺陷的臨時租金補貼取代。然後,在 2010 年,在與州政府發生政策和預算爭議後,布隆伯格政府終止了最後一個臨時補貼計畫(有缺陷的優勢計畫),使無家可歸的家庭無法獲得任何住房援助來搬進永久住房。結果,數量空前的無家可歸家庭最終回到了昂貴的庇護所系統——這一切都是由於缺乏經過驗證的、負擔得起的住房選擇。

布隆伯格政府沒有向無家可歸的家庭和個人提供永久住房援助,而是擴大了昂貴的住房系統。據彭博社報導,紐約市無家可歸者服務支出升至 1 億美元以上,增幅近 80%。最有爭議的是,布隆伯格通過使用低收入公寓作為昂貴的臨時庇護所來擴大庇護所系統。

彭博社出臺更多懲罰性政策

布隆伯格政府繼續並強化了朱利安尼時代的懲罰性政策,使弱勢家庭和成年人更難獲得住房和重要服務,這加劇了其取消無家可歸的紐約人永久住房資源這一核心政策的失敗。

布隆伯格政府加強了對尋求庇護的家庭的懲罰性庇護審查,導致被錯誤拒絕庇護的家庭數量創歷史新高。布隆伯格還提議對尋求庇護的無家可歸的單身成年人實施類似的規則。然而,該聯盟與法律援助協會以及紐約市議會合作,成功提起訴訟,阻止了這些誤導性的規定。

布隆伯格政府還對朱利安尼時代的法院命令提出上訴,該命令阻止了庇護所制裁規則,這些規則旨在將無家可歸的家庭和個人從庇護所驅逐到街頭 30 天或更長時間,並將兒童與被驅逐的父母分開。不幸的是,布隆伯格的呼籲獲得了成功,2003 年,市政府開始威脅將無家可歸的成年人從庇護所趕到街頭。正如聯盟警告的那樣,數百名受到庇護所制裁威脅的庇護所居民中的大多數都患有精神疾病或其他嚴重的健康問題。

布隆伯格政府還制定並尋求實施其他懲罰性規則,包括所謂的“下一步”庇護所,減少為無家可歸家庭和個人提供的服務,以及聯盟黨及其盟友能夠收取庇護所租金的誤導性計畫。停止。

最後,作為攔截搜查和其他歧視性警務策略的一部分,紐約警察局延續了朱利安尼時代的政策,專門針對街道和地鐵系統中無家可歸的人進行嚴厲執法。紐約警察局虐待無家可歸者的行為引發了多項法律挑戰,包括因涉嫌遊蕩和乞討而對無家可歸者和窮人進行選擇性執法和違憲逮捕的指控。

亮點

平均夜間庇護所普查人數從 31,063 人增加至 53,173 人

紐約市失去了 385,300 套經濟適用房。

到 25 年,租金中位數將上漲 2010%。

彭博社終止將無家可歸家庭優先轉介至聯邦住房計畫。

布隆伯格終止了僅針對無家可歸家庭的剩餘租金補貼計畫。

布隆伯格繼續攻擊庇護權,並將無庇護個人定為犯罪。

白思豪和科莫執政期間無家可歸者人數持續創紀錄

在 2013 年市長競選期間,比爾·白思豪 (Bill de Blasio) 承諾通過解決嚴重的不平等和創紀錄的無家可歸問題來結束“兩個城市的故事”。上任後不久,白思豪市長扭轉了前任的一些有害政策,推出了一系列城市租金補貼,並重新為無家可歸的個人和家庭提供優先進入紐約市住房管理局公寓的權利。儘管白思豪市長聲稱他的政策打破了布隆伯格市長領導下無家可歸者不斷增加的軌跡,但實際上,數字只是穩定下來,而他並沒有實現承諾的方向修正。市長頑固地拒絕將更多的經濟適用住房計畫分配給無家可歸的紐約人,這阻礙了該市大幅減少無家可歸的男女和兒童人數的能力。

在他的第一個任期內,這位市長發現每晚住在避難所的紐約人數量有史以來首次超過 60,000 人,而他上任時這一數字為 53,000 人。在他的第二個任期內,庇護所中平均每晚的單身成年人人數從他上任時的 18,000 人猛增至 11,000 多人。白思豪市長對無家可歸者服務發起了多次內部審查和重組,但他所宣稱的“力挽狂瀾”的目標已經消退,因為他的政府明確表示,它更感興趣的是管理這場歷史性危機,而不是結束它。

與此同時,科莫州長未能成為預防和消除無家可歸者的有效合作夥伴,並且有時製造了不必要的障礙,加劇了危機。奧爾巴尼已系統地將支付庇護所和租金補貼的負擔轉移給市政府和其他地方。州長不必要地推遲了急需的支持性住房資金的發放,並拒絕實施全州範圍的租金補貼,以幫助公共援助接受者避免或擺脫無家可歸的情況。如果沒有足夠的重返規劃和資源,越來越多的紐約人離開州立監獄並直接進入收容所系統。市長和州長常常將自己的政治優勢置於脆弱的紐約人的需求之上。

無家可歸預防方面的改進

自 2014 年以來,紐約市在預防無家可歸方面進行了大量投資,為在住房法庭面臨驅逐的租戶提供了更多獲得拖欠租金補助和免費法律服務的機會。 2017 年 XNUMX 月,紐約市頒佈了全國首例立法,保障低收入租戶在住房法庭獲得法律顧問的權利,從而糾正了長期以來絕大多數房東有律師而大多數租戶沒有的不平等現象。

到 2018 年,計畫為期五年的諮詢權計畫已經取得了可喜的初步成果,紐約市的驅逐人數降至約 18,000 人,比上一年下降了 14%,比上年下降了 37%低於 2013 年 28,800 多次驅逐的記錄。事實上,2018 年是該市 13 年來首次被驅逐人數降至每年 20,000 人以下。

紐約市還通過各種補貼計畫幫助更多的紐約人支付租金。在市長第一任期初期,政府啟動了一系列租金補貼,其中許多補貼既可以用來穩定人們的住房,也可以幫助其他人搬出庇護所併入住永久住房。 2015 財年至 2018 財年,超過 23,000 個家庭通過城市發起的代金券計畫(例如社區生活 (LINC) 計畫)退出或避開庇護所。 2018 年,該市的大部分租金補貼被合併到新的 CityFHEPS 計畫中。

與該市在預防無家可歸方面的投資相比,奧爾巴尼的一項創新租金補貼提案自 2016 年以來一直停滯不前。儘管得到了兩黨的廣泛支持,科莫州長拒絕支持家庭穩定支持 (HSS) 計畫,該計畫提議為家庭提供全州範圍的租金補貼有資格獲得公共援助但由於家庭暴力或危險的生活條件而面臨被驅逐、無家可歸或失去住房的個人。如果 HSS 能夠在 2016 年議員安德魯·赫維西 (Andrew Hevesi) 首次提出時實施,成千上萬的紐約人將免受無家可歸的創傷和侮辱。

住房供應不足

儘管紐約市加大了對預防無家可歸者的投資,但每晚睡在避難所的紐約人數量仍接近歷史最高水準。面對居高不下的住房普查,白思豪政府承諾對無家可歸者服務進行全面評估,最終於 2017 年 XNUMX 月發佈了計畫 扭轉紐約市無家可歸問題。該計畫詳細說明了結束在酒店和聚集點單位庇護無家可歸的紐約人的做法的時間表,用新的專用設施取而代之,使無家可歸的紐約人更接近他們的支持網路和原籍社區。不幸的是,該計畫還包括一個令人失望的、不雄心勃勃的目標,即在五年內將庇護所人口普查人數減少僅僅 2,500 人——這表明市長真正解決無家可歸問題的承諾已經消失。

市政府之所以設定如此低的標準,可以追溯到市長的無家可歸計畫和他簽署的永久住房計畫之間的嚴重脫節。這 紐約住房 該計畫於 2017 年 300,000 月擴大,目標是到 2026 年建造或保留 15,000 套經濟適用房。然而,在無家可歸人數創紀錄之際,市長僅指定其中 5 套公寓供無家可歸家庭居住——僅占其計畫的 6,000% 。此外,這 15,000 個單元中只有 XNUMX 個單元將通過新建來提供給尋求從庇護所搬入自己房屋的無家可歸家庭。

為了應對這些糟糕的目標,聯盟發起了 為我們的未來打造紐約之家 2018 年 30,000 月,呼籲市長白思豪為無家可歸的紐約人建造 XNUMX 套公寓,作為其行動的一部分 紐約住房 2.0 計畫。該活動敦促市長專門為無家可歸家庭建造 24,000 套新公寓,並保持至少 6,000 套現有公寓的負擔能力,以便無家可歸的紐約人在現有租戶離開後可以搬進去。該活動獲得了大多數城市民選官員的強勁動力和廣泛支持,但市長繼續抵制這一常識性要求,即讓他的住房計畫與創紀錄的無家可歸者的現實相一致。

與此同時,支持性住房(為患有精神疾病和其他特殊需要的無家可歸者提供支持服務的永久住房)供應不足,使許多弱勢無家可歸的紐約人失去了永久住房的尊嚴和穩定。從歷史上看,紐約市和紐約州曾合作制定了三項“紐約/紐約”協議,共同為支持性住房提供資金。第四份“紐約/紐約協議”的活動於 2014 年開始,當時第三份協議的開發專案正在逐漸結束,可用單位變得越來越稀少。宣導者認識到,有必要注入新的資金,以確保未來幾年有足夠的機會獲得支持性住房。

當城邦聯合協議未能實現時,白思豪市長於 2015 年底承諾在 15,000 年內資助 15 套支持性住房。幾個月後,州長 Cuomo 宣佈紐約州將在 20,000 年內建造 15 個支持性住房單元;然而,截至 6,000 年 2019 月,僅資助了 XNUMX 個單位。

即使做出了這些承諾,新的支持性住房的生產速度仍然太慢,而且安置的機會也太稀缺。 2018 財年,搬入支持性住房的無家可歸的單身成年人數量達到了 14 年來的最低水準,儘管庇護所中的單身成年人數量達到了歷史最高水準。

創紀錄的無家可歸需要大膽的解決方案,而不是半途而廢和不必要的拖延。數以萬計的無家可歸的男人、女人和兒童每天晚上繼續在避難所裏過夜,想知道市政府和州政府是否會幫助他們獲得他們迫切需要的永久住房。

無家可歸問題能解決嗎?

事情不必是這樣的。通過一些明智的政策,我們可以看到現代無家可歸現象的結束。

亮點

平均每晚庇護所人口普查人數從 53,615 人增至 63,839 人,而 2020 年疫情期間人數有所減少

白思豪未能解決無家可歸的紐約人缺乏經濟適用房的問題。

市政府通過了低收入家庭在住房法庭獲得律師諮詢權的法律,並增加了獲得驅逐預防資金的機會。

市政府為無家可歸家庭推出一系列租金券計畫。

白思豪承諾在 15,000 年內建造 15 套支持性住房;此後不久,科莫承諾提供 20,000 全州單位。

COVID-19 大流行於 2020 年開始,導致收容所人口普查暫時下降。