讀着齊邦媛的《巨流河》,我感到有很多與我相關的內容。這相關,不僅僅因爲我們同是東北人,還有更多的東西,甚至觸及我們的生命歷程。

不過,首先要說的是巨流河這個名字。我以前沒聽說過這個河流,但看下去,知道了這是遼河的另一個名字。我當然聽說過遼河,因爲它在遼寧, 我在吉林,是鄰省。可是,我對這條河沒什麼瞭解,不知道它有多長。齊邦媛把遼河說的很大,巨流河嘛,一定很大。

於是,我問人工智能幫手:遼河大還是松花江大,它說,是松花江大, 細節是這樣的:

1. 長度:松花江長約 1,927 公里,遼河長約 1,390 公里。

2. 流域面積:松花江流域面積大約爲 54.4 萬平方公里,遼河的流域面積大約爲 21.9 萬平方公里。

3. 水量:松花江的年平均徑流量明顯大於遼河,遼河由於流經乾旱半乾旱區,其年平均徑流量相對較小。

看起來還是我家這條江比齊邦媛家的那條河大。不過看起來,遼河也不小,我原來不知。

然後我又問人工智能幫手,這兩個河相距多遠。其實我是知道不遠的, 畢竟只是兩個鄰省內的河流。人工智能不解我意,說:遼河和松花江都是中國東北地區的兩條重要河流,不過它們在地理上相距較遠。具體來說:

遼河——

位置: 遼河位於中國東北的遼寧省和內蒙古自治區,主要流經遼寧省。

起源: 遼河主要由東、西兩源匯聚而成,東遼河源自吉林省西部,西遼河源自內蒙古自治區。

松花江——

位置: 松花江則流經黑龍江省和吉林省,是中國東北地區的第二大河流,最後匯入黑龍江。

起源: 松花江的支流發源於長白山脈,其主要支流包括嫩江、松江和第二松花江。

距離——

具體計算兩條河流之間的距離從某一特定點到另一特定點。當然,這要根據具體的起點和終點而定。若從遼河經過的遼寧省的某個城市到松花江流經的黑龍江省的某個城市,距離通常在幾百公里到一千多公里之間。

原來如此,我家那段松花江,在吉林,所以沒那麼遠。即使是黑龍江, 也不太遠,我念大學是在安徽,齊邦媛念大學是在四川。後來,她去了臺灣, 我去了美國,又落腳香港,我們知道,什麼是遠。

我以前從大學回家的時候,進入山海關,就覺得離家近了,到了遼寧, 簡直就快到家了。

在她的書中,她寫到的從關裏回家路過的那些地方,也是我上大學時回家路過的地方。尤其是,在她一生中最後回故鄉的那一次,她從臺灣回來, 到上海,再從北京坐火車,進入遼寧,她說到:興城,葫蘆島,錦州,溝幫子,新民⋯.,我那時從大學回家,從合肥走到這些地方已經一天多了。瀋陽的同學下了車,我還得繼續走,我就是這樣瞭解遼河到松花江的距離的。

我讀齊邦媛這本書之前,對她很陌生,讀着讀着,覺得她像我的一個親友。

而且,我覺得也許我曾與她擦肩而過。

她回鄉那次是一九九三年,那之前我已經去美國幾年了,不過,她回來的那個時間我恰巧從美國回家。我們從海外回來的第一次,她幾十年,我幾年。我想,也許,我與她是乘坐一輛列車回家的。她沒有寫時間,我也不想知道,只是覺得非常有可能。這樣說的話,我們可能就擦肩而過了。

那一年,她快七十歲,我快三十歲。

我與她,相隔四十一年,那些年中間,她有一半多的時間在逃難,因爲日本人侵略中國的腳步,從東北到盧溝橋,從上海、從廣州。步步緊逼。

她的一家,從鐵嶺到北平,到南京,漢口,長沙,桂林,重慶,到樂山。後來,戰爭結束了,她去了臺灣。

她的這四十年,似乎與我無關,但不是,她的經歷,與我間接的,非常相關。

九三年那一年,車過了瀋陽,下一站就是鐵嶺,她在那裏下車,那是她的故鄉。而我那一次我卻是在瀋陽下車了。我在大學的時候,通常是過了瀋陽繼續往前走,不過,我也可以與她再同行到下一站。過了鐵嶺,就靠近吉林省了,但是前方是長春。我離開瀋陽之後,要去撫順,最後到吉林市。

但是偶爾,我也在瀋陽下車,就像這一次。我去那裏,是因爲我姥爺的弟弟妹妹在那裏,他的弟弟,我也叫姥爺。他的妹妹,我叫姑姥。

我在大學的時候,有一次回家路上,第一次在那裏下車,第一次去拜見他們,他們是我小時候遙望不可及的親戚。

那次以後,我多次去看望他們。姥爺和姑姥兩家對我都非常好。

所以這次第一次回國,我也是路過那裏,去看他們。不過這期間,姥爺已經去世了,只看見姥姥(他的妻子)。我這個姥爺在我幾年前離開中國的時候,還在工作,他是東北大學的流體力學教授。而姑姥家的姑姥爺,身體不大好,認不出我了,很快也逝去了,所以兩家中都是老太太長壽。姑姥家我有一個舅舅,一個姨,我上大學到出國前的時候他們給我很多關照。我大學畢業之後,我舅正在北京讀博士,也想讓我去北大讀經濟博士,後來我決定出國,他給了我一些考試需要的美元,不知他是哪裏給我弄的。他曾帶我參加一次政治體制改革研討會,我在那裏近距離接觸到一個級別非常高的領導,人稱薄老。

我這個姥爺是我親姥爺的小弟,寫過一本《工程流體力學》的書。華爲的任正非創業的時候,跟他有點聯繫。

但是這些與齊邦媛有什麼關係呢?有,他們那代人的歷史,影響了我,我的親人,我們的生活。

我的血液,冥冥之中傳導給我的一個親人,這個親人,見過齊邦媛的父親,我想這個人也應該見過她,因此,通過我的血液,我與現在已經離世的齊邦媛有了對話。她 2004 年去世,活了一百歲。

她是 1947 年去的臺灣大學當助教,那時國民黨還沒有在北方戰敗,還不知道會被打到臺灣,所以她去了之後,還想回大陸,可每次問父母,父母都說每況愈下,先別回來,又過了不到兩年,她的父母和哥哥妹妹也逃到了臺灣。就像無數個類似的故事,就與大陸隔絕了幾十年。

她在那裏結了婚,不久她丈夫作爲鐵路工程師,工作轉到臺中,所以她也辭去臺大職位,去了臺中,後來進了臺中的中興大學,二十年之後,1970 年回到臺北。

幾年前我去過中興大學,那裏有我的一個朋友,我們曾經聊過,可以讓科大校友與中興大學合作,弄個科大中興分校啥的。但是一直還沒結果。我之前把問題歸咎於我的朋友,可是現在寫到這,我覺得,是我沒有努力。

但無論如何,那個學校的校園,讓我記憶猶新,因爲,它在中部,離首都較遠,而且也有點其貌不揚。

只是那個時候,我不知道齊邦媛,否則可以像現在,可以想象一下有她的校園。不過即使是那個時候,她也早已離開了中興。在那裏 20 年後,她回到臺北。

我們再從臺灣說回東北。

我上大學時坐火車從學校回東北的家,到了天津算走了一半,家好像還很遠,到了北戴河,山海關,感覺離家近了,然後就到了錦州等上面提到過的那些地方了。

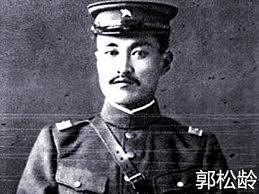

可是我讀了《巨流河》才知道,當年郭松齡和齊邦媛的父親齊世英等就是從那裏打回關外,要滅了張作霖,只是他們到了遼河附近就被手下出賣, 於是張作霖得以揮軍來剿,把郭松齡夫婦抓住後馬上槍斃,暴屍城外。

郭松齡年僅四十一歲。齊邦媛說郭松齡英俊瀟灑,有現代思想,又會用兵,說張作霖與直係軍閥的勝利大都是郭松齡指揮的,有人說這是過褒,但有一定可能性,也因此他有膽量起兵,而他起兵的目的是齊邦媛說是爲了阻止軍閥混戰,建設東北。這個也有一定根據,否則林徽因的爸爸也不會跟着他起義。

提到林徽因,我們就得花一點時間說一下。“五四”運動之後,林長民帶着林徽因去歐洲考察,在見識到了外國的繁華之後,林長民想把這些所聞所見應用在中國身上,然而彼時的中國正在經歷軍閥混戰,林長民深感報國無門,心中十分鬱悶。

就在這個時候,郭松齡準備起兵反抗東北軍閥張作霖,郭松齡手下雖然戰將很多,但是缺少懂政治的人,於是他就找到了林長民,並向林長民許諾, 只要他擊敗張作霖,就把東北三省的經濟民生交給林長民打理,這讓林長民心動了。

林長民認爲只有先在東三省推行自己的主張,才能進一步推廣到全國, 於是他加入了郭松齡的陣營。然而郭松齡最終造反失敗,林長民也只能被迫跟着郭松齡一路逃命。但張作霖並沒有放過林長民,他手下王永清最後帶騎兵追上了林長民,49 歲的林長民身中數彈,帶着無盡的遺憾喪生。

齊邦媛的爸爸齊世英一輩子的遺憾是這次起義沒有成功,他認爲,這個失敗導致後來所有的結局,即日本人炸死了張作霖,建立滿洲國,大陸淪陷,日本進犯,日本投降,蘇軍宣戰,東北國共戰役,國民黨兵敗去臺等等,如果,如果,當時成功了,也許後面這一切都是另外一種可能。可惜歷史無法更改。

郭松齡和林長民死了,齊世英等六人逃到了日本領館裏,張作霖要人, 但是日本人吉田茂不放,救了他一命,後來吉田茂成了日本首相。兩個人在領事館裏惺惺相惜,成爲朋友。不過我覺得日本人可能是覺得這個人以後沒準兒有用。據齊邦媛之言,齊世英也是英俊瀟灑,先是留學日本,後來留德歸來,這個日本人覺得和他很有共同語言。

一天日本人掩護讓他們從領館逃出,齊世英輾轉到日本再從海參崴回國,最後到了蔣介石手下,蔣介石說他不像東北人,這話其實是對東北人一般都很粗魯的看法的證明,只要稍稍儒雅一點的東北人都會被如此告知,我也經常得此殊榮。

後來在臺灣的時候,據說蔣介石要反攻大陸,需要軍費要提高電費,齊世英在立法會中反對,蔣介石因此把他開除出黨。我想,冰凍三尺非一日之寒,一定是二人有矛盾很久,而這矛盾,我想是因爲蔣介石在日本投降之後,沒有用東北人去東北接收,而是派了熊式輝這個據說無能又不瞭解如何與東北人溝通的南方人去,釀成失敗後果,而我猜齊世英可能認爲自己纔是適當的人選。如果真是這樣,蔣介石也許咎由自取,但再一次,我說歷史無法證實。

齊世英在德國大學學的是哲學,後來齊邦媛在重慶的時候,到申請大學的時候,也想學哲學,被在樂山的武漢大學錄取。在那裏,朱光潛對她說, 你沒有做哲學的慧根,跟我學外語和文學吧,於是她後來就在外文系畢業, 也因此成爲臺灣文化界的人物,直到寫出《巨流河》,終於成爲名副其實的大作家。這本書,是傳記,是傳記文學,既不是小說,也不是史記,實際上後半部有點像流水賬,不太文學,但是前半部卻很打動人心,因爲她寫出了國難的感覺,以及她與一個飛行員張大飛的朦朧但純真的愛情,那個愛情很真實,很理想,很淳樸,但也是不可能的。

齊世英和太太很好客,他的家從南京開始,一直是東北流亡老鄉的家。齊邦媛的母親甚至在這些南方地方醃酸菜做豆瓣黃醬這些東北人所愛的菜。

那麼在這個過程中,我覺得應該有一個遼寧老鄉也去過他家。他們在武漢、重慶都有交集。如果沒有,那麼在臺灣國大開會的時候他們也應該見過面,因爲這個人是代表遼寧的一個國大代表,他們沒有見過面是不可能的。可惜,齊世英和齊邦媛都不在了,我說的這個人也不在了,目前,我沒有資料證實。

這個人同時是成功大學的教授,而且,也同是留德歸來,只不過,齊世英是哲學肄業,而這個人是德國布勞斯維工學院博士畢業,(Technic University of Braunschweig),他和齊世英同在抗戰時期爲蔣近距離效力。

這個人是我的大姥爺,即我姥爺的大哥,他叫李詩長。

1938 年,李詩長博士畢業之後,民國駐德大使館聯繫讓他去柏林工業大學學習炸藥和毒氣科學。學成之後,他回到武漢,爲“軍事委員會戰時幹部培訓團第一期”上校教官,一項內容就是防毒氣。軍事委員會就是當時的政府,也是爲什麼人稱蔣委員長的原因。

他雖然是化工博士,但不知爲什麼對原子能有想法。原子彈在日本爆炸之後,他給中研院對原子彈研究提出四項建議,蔣中正檔案內有《抄李詩長函》。

不過他的主業是化工,抗戰勝利後的 1947 年,他被派往撫順接收礦業石油資源,是撫順礦務局研究所所長和制油廠廠長。

在這裏不到兩年,國民黨失利。1949 年的一天,政府命令他必須馬上離開,隨同去臺。他從撫順到瀋陽,住在我姥爺家裏,我媽那時候幾歲大。第二天他坐飛機離開東北,從此再未見到家鄉。

說到這裏,似乎都是老一代的事,與我有何關係?

很快解放了,我姥爺作爲動物科研人員,被派往吉林省鎮賚縣種羊場工作。

後來我媽上大學,受到她家的成分牽連,只能上本地的一所專科醫校。而我爸爸這個鐵路司機的兒子,在吉林市讀完醫學院被派往鎮賚工作。我爸爸在那個離家“很遠的地方”被譽爲“白求恩式的模範醫生白大夫”。他的家庭是工人成份,又有能力,前途無限。

但是,他偏偏愛上了我媽媽。不久我出生了。

從我的照片上看,我那時還是蠻可愛的,是不是!

當我爸爸要被提職副院長的時候,院長說,白大夫年輕有能力,家庭狀況好,是我們最可靠最有力的工人階級出身。但是外調的人員回來說,他太太家有人是臺灣國大代表,不行。

三年後,就在生我二弟的時候,我姥爺被打得半死不活,據說臥軌身亡, 但沒人知道是怎麼死的。

他曾經有一張抱着我的照片,但我卻不記得他。

他死的時候,我媽沒有去看他,我二姨沒有回去看他,都害怕,我姥爺和我十幾歲的三姨和更小的舅舅們說,我這兩個大女兒都不敢回來看我。

我媽每天流淚,所以對我二弟沒我學習好這個事她引以爲憾,認爲她的精神狀態影響了我二弟胎兒質量。

我爸被領導要求和我媽劃清界限。他在上一級醫院裏,因爲家庭成分好,自己很賣力,還有不錯的地位,對我媽有一定的照顧,他說如果不是因爲他,我媽就得靠邊站。那時我媽每天也不說話,前途渺茫。我爸心裏有了離婚的念頭,但是看到我媽的樣子,和兩個孩子,他從來沒有說過,直到八十多歲了,我問他,他才提及。

我媽說,她就是看着我和弟弟,纔有活下去的勇氣。

但是我爸爸在那裏也沒有前途,甚至回不了吉林。後來,我爺爺去世, 他去說老媽需要人照顧,文革這個時候也要求不嚴了,那時我八歲,我們家就搬到吉林市附近的法特公社。

這些事,以及後來的事,我按照高爾基的作品方式寫過《我的童年》和《在人間》,這裏就不多說了。在法特,有一天我二姑父急急忙忙從吉林坐長途汽車去法特,拿走我的戶口本,給我在吉林一中的全地區考試做了報名, 我於是進了吉林一中,後來進了一所叫做中國科大的地方。

多少年以後,讀到了巨流河,發現了這些事。我於是像上面說的那樣, 想知道遼河距離松花江有多遠。你看,這說起來不遠,但也很遠,因爲扯到臺灣,美國和香港。

我那個大姥爺和齊邦媛一家逃難去的武漢長沙重慶我都沒去過,臺灣倒是去過,但是他們都已經不在了。大佬爺在大陸的老婆和兩個兒子文革時怎麼樣,我沒問過。在臺灣他和大陸失去了聯繫,又生了一個兒子,還有了孫子,這個孫子據說是普林斯頓畢業的,畢業的時候這個大姥爺還去過。他應該是本科畢業,也不知那時候和他也是擦肩而過。但這些,也不能拉近我和他的距離。

我寫這些東西,簡直就是暴露自己的歷史問題,我不知道,以後會不會又給我和我的親人帶來麻煩。

或許,我可以幫助實現大業。

2024年6月

作者投稿(原載微信公衆號《思想的遠行》)