納米比亞中國城的日與夜

納米比亞,對大多數中國人來說,可能是一個在地圖上找不到位置的陌生地方。

如果從上海出發,要乘20個小時的飛機,跨越一萬多公里,才能抵達這個位於非洲大陸最西端的國家。

二十多年前,一羣中國商人正沿着這樣遙遠的航線來到了這裏。那時,因鄰國戰亂而小商品生意興隆的納米比亞,安置了他們的“淘金夢”。

2019年,胡明獨自一人來到了這裏。“這裏背井離鄉的中國商人,爲什麼十年來都過着一種彷彿隨時準備搬家的生活?”帶着這樣的疑惑,她將自己的身份從社會學專業的學生,變成了中國城的臨時工,進行了爲期三個月的田野調研。

田野調查間,胡明藉着“幫忙幹活”的機會,一點點融入了中國城。在中國商人們“臨時性”的生活背後,她看到昔日的財富神話勾起了他們留下來賭一把的念頭,危險不安的日常又時時觸發着他們想要回國的渴望。

這條當代絲綢之路上的中國商人們,就這樣被兩種希望卡在了納米比亞,動彈不得。

一、“就在店裏玩吧”

“這裏需要人幹活嗎?”

這是很多納米比亞當地人在中國城找工作時說的第一句話。五年前,我也這樣探頭探腦地走進了首都溫德和克中國城臨街的一家服裝批發店鋪,問坐在塑料椅子上的老闆。他穿着藍色的薄羽絨服,拿着一個罐頭瓶當做水杯,在發呆的間隙,會眯着眼睛略微抬起頭看着收銀臺後的黑人員工。

“你是誰家帶來的啊?”

在回答我的問題之前,他更想了解我是從哪裏冒出來的。僅有幾百人居住的中國城,新面孔大概率是哪戶人家的親戚。我解釋說自己是研究生,爲了寫畢業論文來做田野研究,但不是一次性的採訪,而是希望參與到他們的工作生活之中。

“這是社會實踐嗎?”

“差不多,是爲了寫畢業論文。”

他緩慢地點了點頭,停了幾秒後又抬了抬下巴:“那你就在店裏玩吧。”

我鬆了一口氣,本以爲自己會碰壁幾次,沒想到幸運地在第一次詢問中便被這個社區接納。

時間撥回到前一天,抵達納米比亞時,我還處在一種乘錯車的恐慌中。從飛機舷窗向下望去,我先是一驚:是不是坐錯飛機了?

8月,旱季,土地皸裂,看起來像是一片焦黃的蘇打餅乾——這和我第一次來這裏時綠瑩瑩的景色相差過遠。

那是在兩年前,我因爲工作輾轉在非洲各國之間調研。飛機落地納米比亞後,我和同事乘了十多個小時的本地公交車到北部城市卡蒂瑪·穆裏洛(Katima Mulilo)。從地圖上看,這座城市彷彿是納米比亞伸出的一隻手臂——當初被殖民者規劃得整齊的國家版圖唐突地支出一條走廊,跨過博茨瓦納,與津巴布韋和贊比亞相連。像很多邊境城市一樣,這裏成爲了商人聚居的地方。

那一晚我們借宿在一位中國商人家,夫妻倆把店鋪的後半部分改造成生活區,女主人從窄小的廚房端出豐盛的中餐,放在摺疊餐桌上。我坐在塑料椅子上抬頭看,店鋪中高高壘起來的牀墊,在垂吊白熾燈的映照下,在天花板上留下影子。

白燈光,鐵皮房,房間裏明明擺滿了雜物,卻顯得有些空曠。

在這裏的商戶依靠勤奮和膽量積累的財富,足以讓他們過上比眼前這窄小廚房,塑料桌椅更富足的生活,所以他們在等什麼?他們關於未來的構想是怎樣的?

工作一年後,我讀了社會學的研究生,田野調研之前的暑假,我幾乎看遍了關鍵詞含有“中國移民”“非洲”“小商品貿易”的論文,但在大部分英文論文中,只有中國小商品老闆的進貨路徑,沒有他們剛剛到非洲的混亂恐慌;只有他們攢錢不消費的生活習慣,沒有他們對未來生活的規劃和期待;只有他們對非洲人的歧視言論,沒有兩個羣體互相交流和認知的過程。

“沒有理解,沒有理解!” 我二十出頭,躊躇滿志,向研究計劃裏塞進種種理論,靠着曾在非洲工作過一年的經驗,立志要真正理解在學術環境中被表面化的羣體。

轉了兩次飛機,我一個人來到了納米比亞。

被留在店裏“玩”的我,開始的幾天幫忙擺一擺貨,後來幫着收銀和看店,老闆又把附近倉庫裝修好的房間讓給我,自己住在店鋪二層。收留我的老闆姓劉,從此,我從陌生人變成了“劉叔家新來的小姑娘”,以“臨時工”的身份開啓了在中國城的田野調研,涉及工種繁複:主業收銀,副業翻譯、家教、早餐配送員。

作爲一個陌生人,通過幫忙幹活和人混熟,並找人聊天,是我能想到的最有效的“融入社區”的方式。

我開始隨着中國城的節律生活。上午和下午,分別溜出去一個半小時,認識其他店主,聊天,採訪。關店後做好出納,接着回到住處做晚飯。之後或是跟着在劉叔的親戚,大文,回到中國城進貨。或是拿出日記本,在收銀臺或是倉庫的小桌子上把一天發生的事情儘可能記下來。

中國城週六下午和週日休息,我便跟着年輕人們參加一些週末活動:華人教會、家中聚餐,還看過一次展覽,一次動物。

工作日早上七點左右,劉叔僱傭的當地人Mathew偶爾會被派來倉庫取貨。他拉着小車,在樓下咣噹咣噹地敲鐵柵欄,我開門慢了,他便笑嘻嘻地問我:“sleep too much 啦?”

二、學習恐懼,警惕日常

在我剛到店鋪的第三天,就聽說有人因爲意外去世了。

意外發生在玻璃裝卸的過程中,如果玻璃沒有砸下來,工人老王將會在完工一小時後去機場接回剛到納米比亞的兒子。中國城本來就千餘人,很快便傳遍了整個社區。各商會像是自動觸發了反應系統,爲這個沒有買保險的人組織捐款,協助善後,像是在走一套不知道運行了多少次的標準化流程。

威脅生命的危險並非常態,但在納米比亞,確實有太多讓中國商戶擔心的事情了。最常被提起的,是治安。

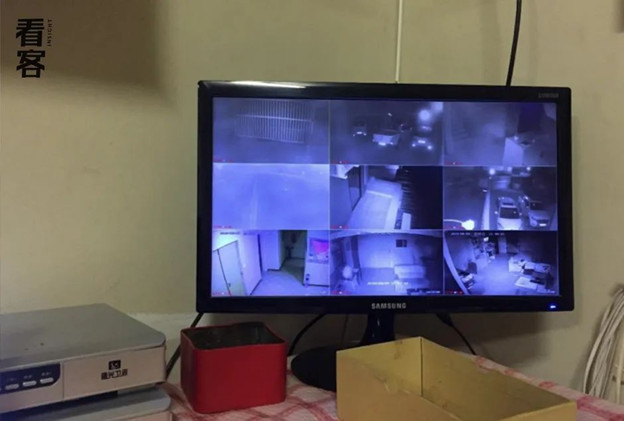

對外界環境的恐懼細細密密地織進了中國城的生活細節中。剛進店鋪後就能看見的24小時監視器,將店鋪的每個角落都展現在九宮格顯示屏上;鐵質拉門上掛了兩把鎖,一把鎖住外沿,另一把在門軸處鎖緊。

與防盜設施匹配的,是中國城居民謹慎的生活習慣:剛出門立即關緊房門,上車後立即鎖緊車門;沒人會在天黑後在街上走,甚至從中國城走到300米外的亞洲城也必須開車。在這裏長大的小孩子們聽多了夜晚搶劫的故事,也學會了對黑夜和獨行保持警惕,過生日的孩子們晚上去市中心喫飯,過了晚上八點半會要求早些回家,因爲擔心外婆一個人在家裏不安全。

還有一些像是動作電影般的經歷,情節猛烈,如果不是我不斷追問,幾乎沒人自發提起,偶爾有人拎起故事的一角,大多數人都是點點頭心照不宣,很少進一步描述細節。

在這些不常被提起的回憶裏,店主們在進貨過程中遭遇劫匪攔路,被一槍打裂前窗玻璃或汽車輪胎;或是在店裏睡到半夜,被如武裝部隊般的持槍強盜破門,用堆在房間裏的貨物當作掩體。

他們見過生命破碎,如同被不小心打碎的玻璃,也見過千里趕來料理後事的親屬、不擅言辭的孩子——他們第一次出國便帶着悲傷的任務,納米比亞的火葬場時好時壞,有時還需要租車將屍體拉到南非。

“沒事的。”講故事的看見我臉上逐漸浮現起來的驚訝,反而轉過來安慰。這令人感到愧疚,明明我纔是那個被世界保護得很好的人。不過我也很快收起了情緒,學會了通用的安慰方式:“這裏還是比南非好。”

南非,這個在納米比亞語境下的他者,更加危險混亂,有更多的槍支,劫匪,突然死去的中國人和隨後華僑自動組織發起的民間捐款。襯托之下,半個非洲都安寧祥和了起來。

更常發生和被講起的,是不涉及生命安全的偷竊和那些被成功化解的小事,比如在加油站停車時忽然被陌生人猛拉車門,或是丟垃圾的路上被兩個人圍住搶錢但成功脫逃。朋友們相聚,圍在一桌,短暫的沉默後,一句“誒,我前兩天扔垃圾的時候又被人跟上了”,能迅速讓氣氛繼續活躍起來。

不僅是中國居民,很多當地人也將中國城看成相對危險的區域。有一天收銀的時候,有當地人進來,和站在櫃檯後的我聊天。他講了很多細節,什麼他住在哪裏,媽媽是做什麼的,朋友是做什麼的,他多久來一次中國城,我沒什麼其他事做,就站在那裏聽了很久。

等他走後,Mathew提醒我,要小心這些平白無故和你說話的人,他們可能通過聊天讓你放鬆警惕,明天可能再來店鋪,在和你聊天的工夫搶走你的東西,前幾天街對面的那家小店的店員,就是因爲放鬆警惕,才被搶了手機。

關門後的中國城

晚上,我跟着大文去中國城進貨,再把貨送到市中心的店裏。由於擔心在空無一人的街道上背過身去鎖門時可能會被路過的流浪漢搶劫,他在離開店鋪的時候總是很小心:先將店鋪的燈關上,稍等一會兒,再輕輕掀開玻璃門後簾子的一角,確認外面沒人後迅速走出店鋪,鎖上三把鎖,上車,開回中國城。

我站在門邊看着他掀開簾子,月光照亮了他警覺地向外環視的眼睛,夜晚太安靜了,我感覺自己的呼吸都在放緩。

“走!”他說。

我們竄出店鋪,像兩個不知道偷了什麼東西的賊。

即使足夠謹慎,大文的店鋪還是在一個年輕店主們集體出門打球的晚上被撬開。第二天,我們站在監控器顯示屏前看前一晚的錄像,兩個全身像是罩了一層防護服的白色影子在九點半左右撬進店裏,他們拿走了收銀機和放在後面的零錢盒。這時一個人指了指攝像頭,另一個人走了過來,一秒鐘後,信號斷了。

損失不大,小偷甚至貼心地將零錢盒中的護照翻出來扔在了店鋪的地板上。也沒有偷走小販寄存在大文店鋪中的破舊揹包。店鋪在第二天下午照常營業,換了一臺新收銀機,門口又添了一把鎖。

制度的腐敗也帶來了不安全感,就像在中國城遇見的搶劫和偷竊,告訴警察也永遠不會有結果一樣;海關在查驗貨品後常常將每個箱子中貨品都拿走一個;路邊執勤的交警招手攔車可能只是爲了一瓶可樂。年輕人們晚上去市中心喫飯,回來的路上遠遠地看見警察,大家大叫着警察警察,然後選擇左轉繞路回家。沒人清楚爲什麼繞路,只是覺得先繞走總是沒錯。

恐懼被習得,警惕成爲日常。在這不安全感和不確定性的磨損下,似乎中國店主和當地員工都習慣了人們會消失不見。曾有之前一起開店的店主來店裏聊天,和員工David聊起之前在中國城管理員:“Die了嗎?”

“Die了啊,check lady too much.”

他們笑了一會兒,又停下沉默了一會兒,藉着又提起另一個常來進貨的小販,說她原來力氣很大,生意很好,每次都扛着一個很大的編織袋來進貨。他們再次笑了起來,並用當地話講,這個人原來有很大的屁股。但後來她逐漸消瘦,沒了力氣,漸漸地就不來了。

“Finish了啊。”David說,“Maybe die 了。”他補充。

在David掌握的爲數不多的英文詞彙量裏,這個小販的生命像是每天早上需要被補充的貨物,在某一天,finish了。

三、被卡住的淘金夢

在大文的店鋪裏,我拿起貨架上一塊格格不入、像是土豆一樣的石頭,問他:“石頭擺在貨架上做什麼?”他說:“別動,有用。”

這解釋讓我覺得這塊石頭確有妙用。畢竟在這裏,彷彿任何一件物品都有一份兼職生活,比如布藝收納盒改進的錢箱和充當板凳的貨物壓縮包。特別是那些看起來可以被隨時丟棄的東西,更是承擔了生活的重擔。

在調研初期,我沿着自己最開始的預設,以臨時性作爲切入點,並想用日常生活中的物品去展示中國店主們對臨時性生活的態度。但幾乎不用尋找,在他們的生活中,帶有“臨時性”色彩的細節遍處可尋——儘管大多數人已經在這裏生活了十多年。

小到日常用品,大到居住裝潢。從罐頭瓶代替的水杯、底部壞了也還在用的電磁爐,到極盡節儉、少有裝飾的傢俱。如果有新的親戚來常住,店主們就自己動手,用薄木板在廚房或者倉庫隔出一個房間,打通的門則用布簾代替。

這些臨時性的生活物品,讓他們的當下也帶上了臨時性的色彩:在這裏的生活,是不值得加大投入的、可以被忍受和丟棄的。

如果說當下是歷史和未來共同的投射,那麼在2019年的中國城,歷史似乎留下了更清晰的影子。商鋪老闆們很少提及2000年前後來到納米比亞時缺水缺電的辛苦經營,卻更願意講述2010年前後在納米比亞北部的經商故事。

幾乎所有人,在描述那段時間的生意時,都一下子來了精神:眼睛睜大,語調抬高,伸出手比比劃劃——那是每個普通人都向往得到的財富。

在他們的描述中,鄰國的商販們帶着美元前來進貨。說是進貨,不如說是將所有貨物都買走。最誇張的時,商販們不等看清剛運來的壓縮包中裝的是哪些貨品,就先跑過去在壓縮包上寫下他們的名字。

“現在生意和當時沒法比。”李叔說,“現在一年只能賣2個集裝箱,還幹賣賣不完;當時一年能來多少個?多少個你猜?35個!35個啊!”他撇了一下嘴,眼睛睜大,頭向前探,像是怕我不相信。

他們沒有騙我。2002年,納米比亞的鄰國安哥拉結束內戰,百廢待興,國家長期缺少日用物資,急需從外國進口。來自安哥拉商人們一路南下,發現了溫德和克的中國城,他們猶如頂起巨大包裹的螞蟻,希望能帶走中國城的全部貨物,由此帶來了近十年的財富神話。

二十多年前,來自中國的阿里巴巴們跨越了半個地球看見了裝有財富的山洞,帶着親友向着僅有一萬原住民的邊界小鎮奧希坎戈(Oshikango)喊出芝麻開門,由此漸漸搭起一座城市,吸收着整個國家對小商品的需求。高峯時期,在當地經商的華人有四千餘人。

隨着安哥拉戰後逐漸穩定,商人進行跨國貿易的需求減少。一些中國商戶到安哥拉繼續追逐商機,另一些離開非洲。現在的奧希坎戈已經荒涼許多,人數不足高峯時期的十分之一。只剩曾經被在沙漠中建起,又漸漸荒涼的城市,還立在邊界上。

納米比亞首都的中國城,受到連帶的影響,生意也不如從前。月中的午後,偶爾風沙揚起,好像客人們也被大風吹走了,有店主幹脆將捲簾防盜門拉下一半,跑去其他店鋪裏聊天。

十年前那些營業至夜晚,還要限制進店人數才能忙得過來的場景,只存在於他們共同的回憶中。對生意興隆時的回憶,就像是對危險遭遇的講述一樣,是另一份正在持續的集體記憶。

2019年的中國城,離快速賺錢的願望更遠,但離生活也近了些。與北部最開始沒水沒電的鐵皮屋店鋪相比,現在店主們的住宿環境已經好了很多。“當下”的生活似乎離一些人,特別是年輕的店主們更近了。

平時的娛樂活動多起來了,男生們會聚在一起打籃球,紅球衣上,除了他們最喜歡球員的編號,還印着“中國城”三個字。如果有人過生日,親戚朋友們會被邀請到院子裏來喫烤肉。孩子們在烤肉的煙中尖叫着穿來穿去——他們中很多出生在納米比亞,在當地的國際學校上學,也會在放學回家後找老師練習樂器、補習外語和奧數。

隨着當下生活的延展,關於回到中國的未來變得模糊不清了,它會被用確定的語氣說出來,同時卻又漂浮在空中。

在中國城,常見的回國驅動有幾個:比如年齡漸長希望退休,比如想讓孩子接受國內教育,比如國內家人需要,也有不少是因爲意外回國,比如一次生病,比如一次搶劫。在中國商人的心中,國內有更便利的生活、更好的醫療、教育和治安,但同時也有快速發展的社會和對無處容身的擔憂。

大部分人確實在等待回國,但當下的生活因爲與預期相比收入在減少,加之不確定的影響,對未來的想象難成爲照亮前路的燈。於是也有一小部分人轉而投向當下的生活。他們將全家人接到納米比亞,開始在納米比亞“過日子”。

“再幹幾年就回去”“等我回去就退休,享受生活!”是一個懸在那裏的承諾,把很多人的生活也掛在那裏。

隨着對中國城社區的瞭解逐漸深入,我意識到,在納米比亞的現實生活確實是關於未來的部分投射,因此我可以在生活中看見臨時性的物品,聽到關於未來的期待,看見人們自願地喫苦,壓縮當前的需求。

工作,積蓄,咬牙,堅持。我也有類似的經歷,能更輕易理解這套思維方式,也能在生活中輕鬆找到印證。

但對不確定性和不安全感的忽視,是我,當時還在學校中被保護的很好的我,坐在圖書館中意識不到的。

在還沒有逐漸習得對當地環境的恐懼之前,即使身在非洲,我對周圍環境依舊保持着浪漫化的想象:大文觀察周邊環境的時候,我會注意到簾子掀開一角時落進來的月光;車沿着起起伏伏的馬路行至高處,我喜歡看市中心星星點點的燈;我總說這夜景安靜,像是聖誕節時候被樸素裝扮的聖誕樹。

這些由於無知而濫情的比喻,總被“老非洲”們嗤之以鼻:“你猜猜在我們這說話的功夫,有多少人家的房門被撬開?”

真正在這裏生活之前,我沒有意識到對這個移民團體來說,現實生活是不確定的。當不確定性洶湧而來時,人們也會逐漸喪失對當前或未來生活的想象力。

這不是“失去希望”,而是“無法想象”的未來。這裏的生命不再是規劃河道的運河,而是一次茫茫大海中的冒險。

來源:中國數字時代

讀者推薦