顧拜旦男爵

今年五月,距奧林匹克巴黎開幕式僅兩個月,法國一家頗有影響力的出版社Faubourg隆重推出一本書,名爲《皮埃爾·德·顧拜旦 ——他沒有發明奧林匹克運動會》。出版社的廣告詞是:“一本里程碑式的反傳記”。所謂“反傳記”,是因爲世界上流傳的顧拜旦傳記實在太多了,基本都是正面肯定或者頌揚崇拜的,而此書則反其道而行之,以批評鞭撻爲主。

此書大意是,顧拜旦作爲雄心勃勃的國際奧委會和利潤豐厚的現代奧運會的創始人,已成爲傳奇式人物,而他的一些“反動”言行卻在一定程度上被湮沒了。 顧拜旦實際上是一位厭惡女性主義者、殖民主義者,甚至種族主義者。特別是在 1936 年柏林奧運會的組織過程中,他還是希特勒的追隨者和同謀者。作爲體育運動和奧運會光榮而響亮的倡導者,他卻在機會主義的引導下讓自己的靈魂邁向了深淵。作者認爲在巴黎奧運會開幕之際,有必要重新打開檔案,講述他的真實故事。

其實,對顧拜旦的這些詬病,並非是此書的發明。長久以來,顧拜旦的這些言行已經被許多評論家和歷史學家在多種場合中提出和批評過,只是這本書第一次把它們集中起來加以“批判”,顯得格外震撼。

我們再來看看本屆巴黎奧運會的情況。本來在顧拜旦的家鄉舉辦,又是顧拜旦親自組織舉辦的1924年同一城市的奧運會一百週年,這位現象級的歷史偉人此時應該得到熱烈的宣傳和頌揚。但是除了把他的一尊蠟像搬入著名的巴黎格雷萬蠟像館外,組委會幾乎沒做什麼事來突出顧拜旦。

對此,顧拜旦的曾曾孫侄女戴安娜·德·納瓦塞爾(Diane de Navacelle)在接受法新社採訪時充滿抱怨,她說:“人們常拿他的幾句話來說事,而這些話在當時是很平常的話,沒什麼了不起的,何況他也經常改變他的想法。”

7月26日,巴黎奧運會開幕,多少人被恢宏的演出驚豔到了。令人眼花繚亂的節目,展示了法國文化歷史的方方面面。但我注意到在長達4小時的演出中,沒有看到一個節目來表現現代奧運本身在法國的起源和發展。顧拜旦的照片只是一閃而過,法國組委會主席和國際奧委會主席的講話中各自也都只提了一次這位創始人的名字。人們似乎在刻意迴避,但又不得不提到他。套用瑞士法語電視臺一篇文章的標題,他是“讓人尷尬的現代奧運會之父”。

可以這麼說,顧拜旦正在失去他的光環,他在神壇上的座位已經搖搖欲墜。那麼顧拜旦究竟說了哪些犯忌的話、做了哪些犯忌的事呢?我們在這裏簡單梳理一下。

首先是關於拒絕女性參與體育運動的言論。顧拜旦在 1922 年表示他不想在體育場看到的女性,他這樣說:“在大型男性奧運會旁邊再弄個小型女性運動會。這有什麼意義呢?不實用、無趣、難看。我還不怕加上這麼一句:不正確……”

1936 年,他的說法有所改變:“女性可以進行大量的運動,但不能出風頭。在奧運會上,她們的作用首先應該是爲獲勝者加冕。”就是說,女性可以參加運動,也可以出現在運動場上,但其作用主要是點綴點綴。

這樣的性別歧視在今天看來不僅荒謬而且可笑。 納瓦塞爾則認爲這要放到當時婦女地位的背景下來考察,她說:“在上世紀20、30年代,女性沒有投票權,沒有經濟自主權,完全受制於她們的丈夫。她們只能穿裙子和緊身胸衣。醫生也跟她們說運動會有妨礙她們生育孩子的風險。”在這種情況下,要鼓勵女性參與體育運動是一件很難的事。況且,奧運會從第一屆起並沒有完全排斥女性參與者,只是人數只佔極少的比例。

其次是種族歧視問題。顧拜旦相信白人種族具有某種先天的優勢:“種族具有不同的價值,對於具有優越本質的白人種族,所有其他種族的人都必須效忠。”這種怎麼看都是反動透頂的言論確實是難以原諒。但也有評論家出來替顧拜旦辯解,說他的話主要是從優生學的角度出發的,在顧拜旦看來,白人在體質上要優於其他種族。同時,顧拜旦並不反對有色人種參與奧運會,相反,他在回憶錄裏記敘1904年在美國聖路易城舉辦的第三屆奧運會時,對運動會上滿是有色人種、像是一場化妝舞會的情況感到很興奮:“當這些黑人、紅人和黃人奔跑、跳躍、投擲,並將白人甩在身後時,他們自然會卸下自己身上的裝飾品,”而變得與我們一樣的人。事實上,顧拜旦一生喊得最響的口號就是“體育是面向所有人的!”而由他親自設計的奧運五環旗,象徵了世界五大洲的平等聯合,並無白人優先的意思。

最後,也是最受爭議的是他與第三帝國的關係。

顧拜旦支持由納粹政權舉辦的柏林奧運會,他在法國電臺對大家說:“從今天起,我要感謝德國政府和人民爲第十一屆奧林匹克運動會所付出的努力 ”。在回答記者提問時,他說:“你怎麼能指望我反對第十一屆奧運會的慶祝活動呢?既然這種對納粹政權美化的情感衝擊對(體育運動的)發展是有利的。”

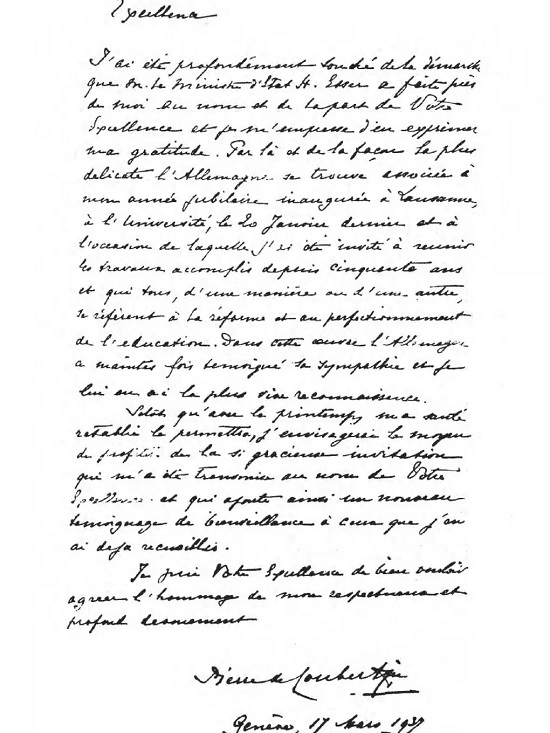

雖然顧拜旦當時已經從國際奧委會主席的位置上退了下來,隱居在日內瓦,但他終身名譽主席的頭銜使他的影響力仍然非常強大,以戈培爾爲主席的柏林組委會千方百計想從顧拜旦那裏獲得政治上的支持。他們向諾貝爾委員會提名顧拜旦爲諾貝爾和平獎候選人,希特勒則親自發電報給顧拜旦,說要派一輛專列到日內瓦接顧拜旦到柏林參加奧運開幕式,但顧拜旦沒有去(幸好!)。1936年柏林奧運會開幕式上,開場戲是用高音喇叭播送顧拜旦的一段錄音。1937年,納粹政府給由顧拜旦創立的一個體育基金會捐了一筆款。爲此,同年3月17日,顧拜旦給希特勒寫了一封親筆信,表示感謝。信中稱希特勒爲“閣下”(Votre Excellence),語氣熱烈誠懇。

顧拜旦致希特勒的信

在本文開頭提到的那本“反傳記”裏,作者艾默裏克·曼圖 (Aymeric Mantoux)指出:“毫無疑問,顧拜旦非常崇拜希特勒。這兩個人之間有很多關係。”他又說:“我不認爲他擁護消滅雅利安種族敵人的納粹意識形態。但他的理念與第三帝國的理念有相似之處,都是希望通過體育來振興一個民族。”說到顧拜旦最終沒去柏林,他說:“我們絕對不知道爲什麼。柏林奧運會不正是他想做的事情的頂峯嗎?”語氣中帶着不可思議、還有點遺憾的味道。

此書引述了顧拜旦寫給希特勒的信,這在法語出版界是首次公開發表,因此反響比較強烈。法國文化電臺(France Culture)爲此專門採訪了作者。後者對記者說:“國際奧委會和顧拜旦家族一直否認顧拜旦與希特勒來往和通訊的事實,而很多檔案都被銷燬或神祕失蹤。1930年代的所有國際奧委會檔案,當時的所有對話、信件、會議,就像今天國際奧委會在準備奧運會時一樣,與柏林奧運會有關的一切都無法訪問、消失或從未存在過。”

這個指控有點嚴重,因此立即驚動了國際奧委會。後者馬上發了一封相當長的郵件(Email)給法國電臺,進行了解釋。我把它摘錄如下:

“首先必須指出的是,國際奧委會並不否認皮埃爾·德·顧拜旦與阿道夫·希特勒之間有過交流,這與文章作者的說法恰恰相反。我們的檔案中有一份希特勒給顧拜旦的電報(我估計就是那份要派專列來接顧拜旦去柏林的電報),有需要的研究人員可以申請獲取。

“需要注意的是,儘管有明確的邀請,顧拜旦並沒有參加 1936 年在柏林舉行的奧運會。儘管顧拜旦不願批評柏林奧運會的組織工作,儘管他爲德國主辦方進行過辯護,並在奧運會後表達了感激之情,但我們要指出的是,顧拜旦也總是把他與希特勒的雅利安哲學背道而馳的明確信息包含在他的言論裏。

“下面是幾個例子:

“他在第一份 ‘給柏林奧林匹亞火炬傳遞選手的致辭 ’中寫道:‘今天,全世界無數的體育場都回蕩着運動員的歡呼聲,就像他們從古希臘的體育館裏站起來一樣。沒有國家、沒有階級、沒有職業被排斥在外。’顧拜旦堅持認爲,在不斷發展的世界體育運動中,每個人都是受歡迎的,沒有人可以被排斥在奧運會之外,他提出了一種包容的道德觀,明確譴責了當時組織奧運會的國家社會主義者及其支持者的那種排斥思想。

“在他爲開幕式錄製的錄音中,他重申了自己最著名的名言:‘在奧林匹克運動會中,重要的不是贏得比賽,而是參與比賽;不是要征服對手,而是打好比賽。’這句話可以被視爲針對圍繞納粹主義的爭論,呼籲全世界都參與進來,不要出於政治立場而袖手旁觀。同時這也是向納粹團隊發出的信息,暗示不惜一切代價取勝是對奧林匹克精神的歪曲。

“在閉幕式上,他明確傳達了反對種族主義和仇恨的信息。在讚揚了德國東道主之後,顧拜旦以這樣的總結結束了他的致辭:‘歷史的選擇和鬥爭仍將繼續,但逐漸的理解將取代可怕的無知;相互理解將平息仇恨的衝動。這樣,我半個世紀以來一直爲之努力的東西將得到加強。’

“在這裏,顧拜旦直接反對 ‘可怕的無知 ’和 ‘衝動的仇恨 ’這兩個納粹哲學特有的原則。”

國際奧委會的郵件寫得理直氣壯,有一定的說服力,同時也說明顧拜旦對國際奧委會來說仍是它的守護神,它不願意看到他真的從神壇上跌落。但是它還是沒有能對顧拜旦爲什麼在國際上廣泛抵制的情況下仍然爲柏林奧運會搖旗吶喊的問題作出說明。

很多評論家認爲,顧拜旦與納粹當局的互動講到底是一種互相利用、各取所需,各方都想得到自己所缺少的東西。對希特勒來說是道義支持,對顧拜旦來說是物質支持。

希特勒爲什麼需要道義支持,這個不用多說,納粹的瘋狂讓全世界對其怒目而視,失道者寡助,它自然得想辦法來挽回。顧拜旦爲什麼需要物質支持,我們稍微做些解釋。從1896年國際奧委會成立起,顧拜旦奔走於世界各國,鼓吹奧運精神,籌措運營經費,可說是慘淡經營,捉襟見肘。許多國家嘴上極力支持,到真要花錢的時候,不是推脫就是拖延。1915年國際奧委會搬到洛桑時,只有一個房間,一個專職祕書,一個義務工,與今天的國際奧委會的財大氣粗不可同日而語。直到柏林奧運會,納粹當局出於自己的利益,全力以赴,不惜重金,從設施到接待,籌建起當時世界最大規模的運動會,這對當時經濟上臨近破產的顧拜旦來說無疑是一針強烈的興奮劑,一個夢想已久的天堂,因此有了他“叫我怎能不支持它”的著名反問。

不過,顧拜旦再怎麼興奮,他也有一份清醒,那就是不能與納粹當局走得太近,他最終拒絕了赴柏林的邀請。所以當反傳記作者說他“絕對不明白顧拜旦爲何不去柏林”時,我覺得他有點明知故問:這不是明擺着要保持距離嗎?可以說,顧拜旦的這一拒絕,自證了他的某些清白,挽救了他的某些名譽。

至於那封寫給希特勒的感謝信,確實寫得情真意切,讓人汗顏。但是收了人家的捐款,寫封回信表示感謝,不是人之常情嗎?寫得誠懇一些,作爲一個教養深厚的貴族,也無可厚非吧?更不用說信中並無贊同希特勒理念之類的話,純屬禮貌性的回覆,用納瓦塞爾的話說,“沒什麼了不起的”。

寫到這裏,我不由想起曹操的一個故事。官渡之戰結束,曹操大敗袁紹,最後在袁紹官邸裏搜出大量曹操手下的人寫給袁紹的私信。對這些通敵的證據,曹操卻一聲令下,用一把火統統燒了,不予追究。如何評價曹操的這個動作?我覺得太酷了,這樣的肚量,史上、世上能有幾個?有人說,這是曹操出於穩定手下人心的目的而作的秀。也許曹操有這方面的考量,但如沒有那個肚量,做得出這個動作嗎?柏林奧運會檔案找不到了,我認爲未嘗不是好事,我們就不能向曹操同志學習一次,隨它去了?

1937年9月2日午後,一位孤獨老人在日內瓦一家養老院餐廳用完簡單的午餐,然後在湖邊的格蘭奇(La Grange)公園散步。他衣着講究,腿上纏着灰色綁腿,藍色領帶上彆着一顆大珍珠,一副貴族的派頭。他走了一會,感到有些不適,想找個長椅坐下來,但爲時已晚,一陣心絞痛讓他跌倒在草叢邊,迅速失去知覺。等到一位路人經過,發現他已停止呼吸。警察接到報告,來到死者身邊,在他身上的皮夾裏翻到他的身份證,姓名是:皮埃爾·德·顧拜旦。警察立即明白了他是誰。醫生證實,他是死於心肌梗塞。這天,離開他寫信給希特勒不到半年,享年74歲。

法國著名已故作家丹尼爾·貝爾蒙(Daniel Bermond) 以調侃的口吻總結顧拜旦之死:“可惜他死的太晚,未能避免縱容納粹的失誤;但幸好他死的過早,免遭了日後受鞭撻之苦。”

嗚呼!這位男爵,畢其一生,爲了奧運理念,奔走呼號,不圖錢財,不圖權位,死時身無分文,煢煢孑立。如今,奧運會已成爲人類最大規模的集體狂歡,當我們在盡情享受這席盛宴時,就不能對它的創始人的某些難以辨析的歷史過節更寬容一些嗎?

那位反傳記的作者在接受採訪時還說了這麼一段話:“我認爲當今社會不太接受對人物和歷史單方向的解讀,就像今天當人們用大量新發現來重新審視畢加索時那樣,我們應該通過對歷史人物的更真實的瞭解,來糾正那些有點理想化的故事。 對顧拜旦也不例外。”

儘管我對作者的基本論點不怎麼看好,但對這段話卻相當贊成。君不見,這些年來,人們對那些歷史人物或者現實人物的理想化敘事越來越不耐煩,而更願意看到他們真實的一面。偉人、英雄、名人一個個從神壇上跌落,加入到了普通人羣裏面。這應該是民主理念發展的題中應有之義:世界上哪有這麼多的神人、聖人?但是我們也應該警惕:對那些已經跌落或正在跌落神壇的人物,我們是不是要以更多的同理心去看待他們的缺點和錯誤,而對他們確確實實的豐功偉績要給與足夠的肯定,並獻上我們應有的讚頌?

洛桑的顧拜旦墓地

(照片來自網絡)

作者投稿