隐秘的角落:被家暴的性少数群体

CDT 编辑注:本文 2022 年 5 月 9 日首发于微信公众号“BIE 别的女孩”,因篇幅原因有所删节。作者“调反唱唱”在公众号“电影少女放浪记”上刊登了完整版初稿。

免责声明:为了便于阅读,本站编辑在不违背原文含义的前提下对内容进行了适当修改。特此声明,本文章仅代表作者个人观点,本站仅作为信息展示平台,旨在帮助读者更全面地了解历史真相。

我们新开启了更专业的知史明智 PRO 版本(免费),感兴趣的读者可以移步https://pro.realhist.org/,如果对您有帮助请收藏并帮忙推荐,谢谢!

一位少数民族拉拉被父亲找来的远亲强奸,他们管这叫 “强制扭转治疗”。

一位跨性别女性来北京做性别肯定手术,被家人用绳子捆住送进了精神病院,后自杀身亡。

一位拉拉想与伴侣分手,对方却威胁说,要曝光她的同性恋身份给父母和同事。

一位正在办离婚的拉拉阿姨终于寻觅到了真爱,却发现伴侣想要夺走她的经济自由。

…….

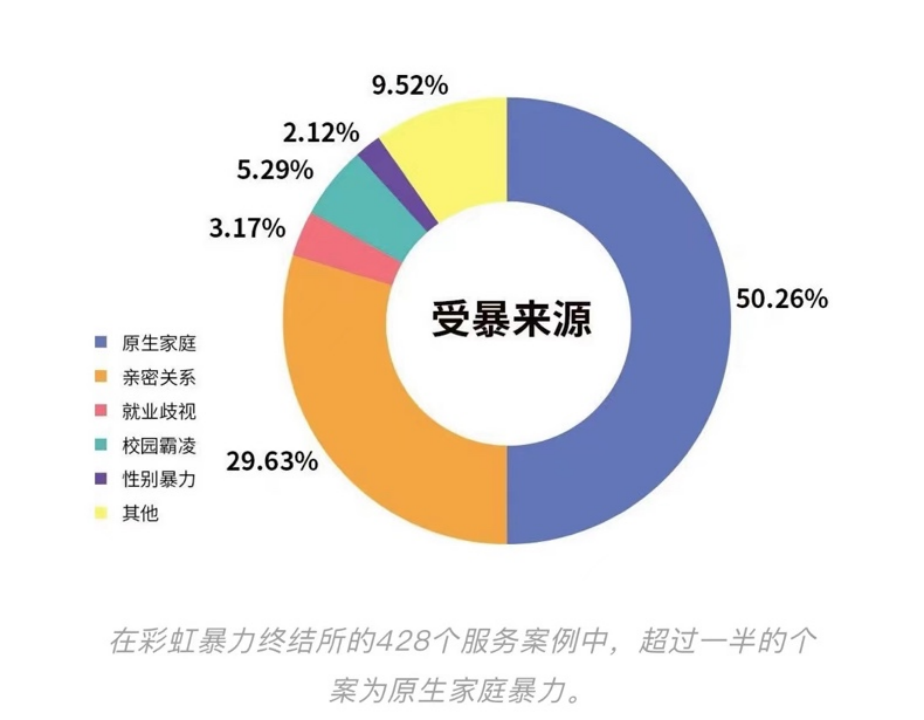

彩虹暴力终结所是全国唯一一家做多元性别群体暴力直接干预的机构,6年间受理了500多个求助案例,以上仅是其中的零星几个求助者。根据终结所的案例统计,多元性别群体所受到的最为密集的暴力,往往来自于名义上最亲近的家人。

“你准备好回家过年了吗?”

如果没有那天的经历,住在农村的小希不会想到,向家人出柜的代价是什么。从来没有打过孩子的父亲,揪着她的头发往地上摔,抡起的拳头朝她和女友一起砸下来。她们夺门而出,向终结所发送了求助消息。

另一位出柜者叫星楷,11岁时他在网上搜索 “同性恋”,看到铺天盖地恶意的话语。他又去问妈妈,妈妈说了两个字:“恶心”。长到16岁,他再也承受不住,向母亲出柜了。那一天他正拉着母亲的手逛公园,没料到话一出口,此后的半年再也没能牵起母亲的手。被冷暴力的那段时间,星楷觉得自己只是那个吸引母亲目光的空壳,“她看不到背后的人了,对我全方位否定”。

有一年春节前夕,终结所的公众号 “镇镇的彩虹” 发布了一条推送:“同志朋友,你准备好回家过年了吗?” 文章还附上了求助表单,因为在这个时间段,有关 “家” 的痛苦记忆格外密集地闪回于一些多元性别朋友心中。

2021年春节临近,终结所服务过一位紧急求助的女孩。她来自一个宗教家庭,在性倾向 “败露” 后,她被父亲找来的一位男性远亲性侵。

作为扭转同性恋的一种 “治疗方法”,为了让女同性恋 “尝尝男人的滋味” 而被家人安排男性长辈性侵,在国内并不罕见。仅终结所目前就已接过五例左右的求助,可以想象还有多少受害者的声音被湮没。

“我已经洗不干净了。” 另一位求助者被性侵后想结束生命。社工每天与她联络,直到有一天再也联系不上。在警方的帮助下,社工们在医院找到了正在洗胃的她。

也有人从精神病院发出求助。刚刚加上微信,社工收到了一连串病历,上面显示 “病人” 的精神没有问题,唯一的 “问题” 是他的性倾向被父母发现了,于是被送进精神病院。终结所找到了当地同志社群,社工们拿着病历去报警,要到了回执单,摆在院方面前。两天后,被困者重获自由。

然而,这份自由是极其稀有的。还有很多多元性别朋友就这样被困在精神病院里。在这些 “失败” 案例中,由于长期背负精神重担,ta们患上了不同程度的精神疾患,而这反而令其父母能够 “合理” 地将孩子送进精神病院接受 “合理” 治疗。

即便如此,ta们中的大多数还是不愿与家人断绝往来。那位被家人殴打的小希,在收到社工关于报警的建议后并没有这样做,原因教人心碎:这个镇子太小了,她不想让生活在这里的父母感到难堪。那位在出柜后被母亲冷暴力的星楷,曾经历数次自杀未遂。失去儿子的恐惧最终压倒了偏见,母亲接纳了星楷。她拿着手机问他,“我在抖音上看到了这个讲同性恋的,你来看看讲得对不对?” 那一刻,星楷感到,与母亲之间强硬的边界出现裂缝。“一切变得温暖起来了,就像身上的血液也开始流动一样”。

在那之后,寡言内向的母亲变得勇敢。当她看到抖音上的歧视言论时,会站出来回复:我儿子是同性恋,但是他很优秀,我不希望以后他也被人这么指着鼻子骂。

春日的一天,我和星楷、阿姨约在公园采访。母子俩拉着手,说着玩笑话,在阳光下散步,一切看起来很美好。但是当儿子走远,母亲露出了一些焦虑。

“他选择了这条路,以后看见其他同学三口之家走在一起别后悔就行”

“我也只能支持,没有其他的办法了”

“除了电击治疗,也没有不受苦的矫正呀”

她承认,心里还有一个 “阴暗的角落”,希望孩子能 “走上正途”。

星楷对这一切了然于心。只是跟母亲的 “有所保留” 相比,家人的支持对他来说,太重要、太珍贵了。

“跨性别”与“高风险”

“怎么这会才联系我?” 求助者打来的第一个电话,开口就是责备。

从接到求助表单到对接社工,相隔1-2个工作日。可是刚刚加上微信,求助者已经来不及打字、迫不及待地拨通了电话。对方操着一口浓重的南方口音,语速极快,急躁迫切。

X 难以插上话。在这个岗位上工作了三年,她通常会耐心倾听那些情绪激动的讲述。那是一位还在念高中的跨性别者,被长达数年的家暴搞得筋疲力尽。压死骆驼的最后一根稻草,也许就是在家穿女装被逮个正着之类的“小事”。

在终结所服务的案例中,原生家庭暴力占50%。其中针对跨性别的暴力,往往会被划分为 “高风险”。

社工匡匡遇到过一次高风险案例。Ta 是一位跨性别大学生,在假期的一个月里,父母对其施加了肢体、言语、限制人身自由的三重暴力。

求助者被囚禁在家,时刻面临着危险。父母扬言要把 ta 送进强制扭转场所。匡匡感到情况危急。她建议求助者说服父母一起去北京大学第三医院问诊。

这家医院在2016年成立了 “易性症综合诊疗团队”,为有需要的跨性别者提供医疗资源与易性症证明(需要刷600多道题)。拿到证明后,可进行激素治疗和性别重置手术等。

求助者天真地以为,医生可以说服父母接受 ta 的 “不同”。父母也天真地以为,医生可以治好孩子的 “病”。问诊结束时,双方都意识到了自己的天真。父母变得更加愤怒,把孩子送去扭转治疗已经不再需要犹豫。

“幸运” 的是,这位求助者后来以学业为由躲过了被强制扭转的命运。另一位还在读高中的求助者,因长期服用激素胸部隆起,被父母强制休学一年,无法再考大学。在发出求助的一周后,终结所再也联系不上 ta 了。失联后,ta 最亲近的朋友也找到了终结所,据社工们分析,ta 大概率已被送去强制扭转。

提供这类服务的场所在国内一直隐秘地存在着。据2020年的一篇报道称,两位跨性别女性在父母的逼迫下,经历了名目繁多的 “矫正”:私人诊所 “脑循环” 电击治疗、可进行男性气质改造的 “军事素质培训学校” 和少林功夫培训基地、法师 “驱魔”、提供性别认知 “扭转治疗”的精神病院。

在那些地方,ta 们的手机会被没收,如果去领人,会被告知只有监护人才有权,而如果去报警,这些地方自有 “合法” 的形式规避法律风险。即便逃出来,ta 们也会发现前方无路可走。

曾有一位跨性别孩子的悲剧,始终萦绕在终结所社工们的心头。

ta 在学校因被辅导员和校领导歧视而休学一年。ta 与父母见面时被抓回老家,并送至扭转治疗的精神卫生中心。ta 无法呼救。终于有一天,绝望杀死了 ta。

终结所社工们没有人不明白这个孩子的绝望,每个人都能感觉到危险在步步逼近。但是在巨大的屏障面前,社工们对一个未成年被困者毫无办法。

“我们无法像天神一样降临”

一位向终结所求助的拉拉担心自己求助的时候,会占用其他人求助的资源,“应该有很多人在经历比我更严重的家暴吧”,她想。

她的担心并不是杞人忧天。在中国做多元性别暴力直接干预的机构目前只有彩虹暴力终结所一家。受资金和人力限制,这家机构仅仅依靠2位在职人员和15位志愿者艰难维持。 即便每个人都在努力工作,但是在当下的社会环境和法律框架下,求助者得到的有效帮助也并不算多。在服务预约表单上,有一句话被红色大号字体标粗:“如遇人身安全紧急情况,不要犹豫尽快报警!”

“我们无法像天神一样突然降临掐断暴力来源。” 社工阿杨说。

终结所规定,一个月不同时间段,如果有三次联系不上,就算结案。这样的情况常常发生,以至于许多故事,社工们只能给我讲一半,“因为联系联系着就失联了”。

具体能帮到多少呢?面对这个问题,一位社工给出了5-7.5的分数。有人 “想自杀就自杀了,不会选择求助”;有人身份证、手机、银行卡、学生卡都被没收了,无法与外界联系;也有人即便成年,也没有经济独立,只能一次次被拽回受暴环境。一位求助者跑出家门,拖着行李走了一段路才发现,账上的钱还在伴侣那里。

刚加入终结所时,社工兔子是一名分案人。第一时间接到求助热线或表单后,她需要和求助者聊一聊基本情况,划分风险等级。兔子有时会想,虽然机构服务覆盖全国,但依然会存在一些群体难以抵达。比如那些不太懂网络的老年/身有残障/农村地区的多元性别群体。这些在性/别少数之外,还交叉着其他边缘身份的 “双重边缘” 的求助者,ta们能不能找到终结所呢?

能举出的例子屈指可数。熊猫接到过一个从偏远农村打来的电话。一位热心村民发现邻居家的孩子是一位间性人(第三性别,亦称为 “雌雄同体性”),会随地大小便,精神和家庭状况都非常糟糕。村民很苦恼,不知如何帮助这个孩子。

“从农村的角度,她能知道间性人就很不容易。” 熊猫猜测村民不是第一时间找来的,“可能找到了更广义的多元性别的社群,期间打了很多次电话”。

根据终结所的数据,求助者年龄在30岁以上的仅7%,其中女性居多。

一位50多岁的阿姨,正在与丈夫离婚,却遇到了暴力的女友,伴随着肢体暴力的还有经济控制。一位60多岁的老年跨性别者,想更改身份证上的性别。一位已退休的跨性别女性,患有被害妄想症,总感觉身边有人在监视 ta。社工与 ta 沟通多次后发现不起作用,建议 ta 去看心理医生。

但是求助心理医生真的有用吗?一位做过咨询的跨性别者说,心理师的态度 “非常暧昧”。不少社工告诉我,许多多元性别朋友因为歧视受过二次伤害,不愿再向社会求助。

“阻断家暴的源头还是需要法律与公权力”

如果没有一个强大的声音制止施暴者,对多元性别群体家暴的成本真的很低。

一位刚失去母亲就被父亲家暴的拉拉报警,警察告诉她,母亲去世,你应该留在父亲身边。一位伙伴替被送进扭转治疗的跨性别朋友报警,警察以 “家庭内部矛盾” 为由拒绝出警。一位父亲报假警请警察抓回被家暴后离家出走的跨性别孩子,屡试不爽。

终结所建议,报警时最好不暴露同性恋身份,只说是室友。熊猫解释,“我能理解许多人想亮出身份,获得支持。但是大家要理解目前的社会体系中对多元性别意识较弱。去求助是希望迅速解决暴力状况,而不是强调身份。否则身份的问题,有时会转移警察的注意力。”

不过终结所也发现,这些年变化正在悄然发生:

一位跨性别的孩子被家人囚禁,想要自杀。终结所的部分成员正在当地出差,接到求助后,社群成员、律师、心理专家组成小队前往事发地。在当地派出所,他们遇到了知晓这家情况的民警。民警与团队一同登门,避免了矛盾升级。

还有一次亲密关系暴力的纠纷,接案的民警恰好有亲戚是多元性别群体,他理解这对同性情侣的处境,解决了矛盾。

在另一个案子中,一位善良的警察虽然因 “双方口供不一致” 没有对打人者进行处罚,但他一路护送受暴者去了机场,前往另一座城市。

成立反家暴公益组织的退休警官万飞与终结所常有联络。在全国各地的警察培训活动中,万飞向警官们普及多元性别的知识,讨论如何正确处理ta们所面临的家暴。

即便基层警察的态度改变了,他们也需要有法可依。现有的法律仍对多元性别群体不友好。如果向公众做一些倡导性案件,或许会改变现有法律对多元性别群体的不公正。为此,终结所尝试联系一些当事人。可是因为害怕社会歧视,至今还没人愿意站出来。

写在最后:如果你是一名性与性别少数人士,正在遭遇各种形式的暴力、霸凌或其他伤害,请与彩虹暴力终结所联系

部分社工的人称代词应为 ta,为方便理解没有特别注明;

文中人物除星楷外,均为化名;

文中图片均来自公众号 “镇镇的彩虹”

我们的公众号开放不了评论功能(腾讯不给开),如果你有想说的话,可以在后台留言,来微博@别的女孩留言,还可以给我们写信:biedegirls@yishiyise.com。。

相关内容

- 致新同学:当多元性别青年初入大学校园

- 遭7次电击治疗后,一位跨性别者起诉医院

- 从“抵制杨笠”到《再见爱人》,如何看待愤怒背后的三组理由?

- 普信男无法容忍杨笠的冒犯,却可以接受刘强东性侵

- 不完美跨儿:病人、斗士与谎言