序

一九六五年五月三十一日,时年三十三岁的诗人、异见人士林昭在上海市静安区人民法院受审,被控作为“中国自由青年战斗联盟”反革命集团的主犯,参与出版了谴责中共苛政和“大跃进”的地下刊物《星火》。毛泽东发起的“大跃进”引发了一场史无前例的大饥荒,一九五九年到一九六一年间夺走至少三千六百万人的生命。

林昭在《星火》上发表了长诗〈普洛米修士受难的一日〉,将毛泽东刻画为暴虐、奸诈的宙斯,徒然胁迫普罗米修士扑灭那取自天庭的自由之火。官方指控此诗“恶毒攻击党和社会主义制度”,煽动反革命同伙“公然提出‘要在中国实现一个和平、民主、自由’”的社会。林昭被判二十年有期徒刑。

宣判次日,林昭在判决书背面用自己的鲜血写下:“这是一个可耻的判决,但我骄傲地听取了它!这是敌人对于我个人战斗行为的一种估价,我为之由衷地感到战斗者的自豪!我还作得太少,更作得非常不够。是的,我应该努力作得更多,以符合你们的估价!除此以外,这所谓的判决于我可谓毫无意义!我藐视它!”

这是毛的革命交响曲中,一个出乎意料的不和谐音。始于一九二一年的中国共产运动,从上世纪三○年代开始就是由毛泽东领导,一九四九年建政后,共产主义成为全民宗教,配备了马克思列宁主义和毛泽东思想的经典、神职人员(干部)和革命仪式。

对毛泽东的个人崇拜可以追溯到二十世纪四○年代。一九六四年出版的《毛主席语录》——闻名西方的“红宝书”——在其后十年里共印制了十亿多册。“文化大革命”期间,在“伟大领袖”的画像前曾有过每日高呼口号和挥动“红宝书”的集体朝拜。“文革”中还生产了大约四十八亿枚毛泽东纪念章,最大的与足球相当。

在那个时代,亵渎毛的行为难以想像也实为罕见。即使被判处死刑的“反革命分子”为逃避革命怒火、表达对革命的忠诚,在临刑前也曾高呼“毛主席万岁!”

当时,举国上下对党的批评被全面封口,而林昭则选择在狱中公开反共。她在致母亲的血书家信里这样写道:“就从被捕这一天起我在他们共产党人面前公开了自己之作为反抗者的身份并且公开坚持我之反共抗暴的自由战士基本立场。”

林昭的政治异见似飞蛾扑火、徒劳无功。支撑其抗争的是她所怀的坚定信仰。少女时代,她在家乡苏州的教会学校、由监理会(Methodist Episcopal Church, South)创建的景海女子师范学校(Laura Haygood Memorial School for Girls)受洗成为基督徒。一九四九年后她离开教会,投身共产革命,为要“解放”民众,建立一个理想、公正的新社会。一九五八年因表达民主思想被划为“右派”,成为反右运动中遭清洗的至少一百二十万人中的一位。她对革命的幻灭由此而生。之后,她逐渐回归到炽热的基督教信仰。

作为一名基督徒,她相信自己所坚持的既是属世的政治抗争,也是一场属灵的善恶之争。获刑后,她在狱中写给党的喉舌《人民日报》编辑部的信中,解释自己之所以反共,是因为追寻“上帝仆人的路线,基督政治的路线”。她写道:“我的生命属于上帝……假如上帝要使用我而要我继续活下去,我一定可以活得下去……假如上帝需要我成为一个自觉的殉道者,我也只会发自衷心地感激祂赐与我以这样一份光荣!”

在毛泽东时代,林昭抗拒中共政权之举罕见无双。中共统治夺去了数千万人的生命,他们是无声的受害者。毛泽东治下的中国,并未出现过任何公开、彻底的、没有宗教信仰支撑的对共产主义意识形态的世俗性反叛。林昭之所以能坚持反抗,是因为她的民主理想和基督教信仰,使其保持了道德独立性和政治判断力。是信仰使她抵制了等同宗教的毛主义,坚守自己的异见。

本书的书名来自林昭表达异议的惨烈之举。官方文件记载:关押期间,林昭“用发夹、竹笺(签)等物,成百上千地戳破皮肉,用污血书写几十万字内容极为反动、极为恶毒的信件、笔记和日记,疯狂攻击、谩骂、污蔑我党和领袖”。这些信分别写给党的喉舌《人民日报》、联合国、监狱当局和母亲。她称之为“自由书”。

“作为一个人,我为自己之完整、正直而且干净的生活权利——生存权利而斗争那永远是无可非议的!”她解释道,“谁也没有权利对我说:要求生存就必须套上颈链而忍受没身为奴的耻辱。”

林昭的狱中文字共约五十万字,包括短文、诗作、书信,甚至还有一部剧本。她兼用墨水和鲜血书写。纸笔被剥夺时或为表示抗议,她就以血为墨,用竹签、发夹,或在水泥地上磨尖的塑胶牙刷柄,在自己身上刺出鲜血。挤出的血盛在塑胶调羹里,而后以小竹片或草茎为“笔”蘸写。无纸时就写在衬衣或撕开的床单上。

左手指刺血过于频繁,曾使她挤不出血而手指发麻。一九六七年十一月十四日给母亲的信中,她写道:

“挤出来的一汪血写得差不多没了。现在我的血好像稀薄了,凝血率很差,也可能有一部分是天冷了的关系。唉,亲爱的妈妈!这就是我的生活!也就是我的斗争!”

林昭的政治信念,充分表达在一九六五年写给《人民日报》编辑部的信中。她选在七月十四日,即“法国大革命首义的日子”、巴士底狱被攻占的纪念日作为动笔之日。这封长一百三十七页,约十四万字,耗费近五个月完成的信,用笔墨书写,但她蘸着自己的血,在每页多处加盖了衬衫纽扣大小的“昭”字私章。

信中痛斥所谓人类历史就是阶级斗争史,这一放之四海而皆准的理论。中共从建党开始就视之为颠扑不破的真理,并以此作为一九四九年之后“无产阶级专政”的依据。上世纪六○年代,毛泽东指示“阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲”,将此理论推至巅峰。

林昭嗤之以鼻,称之为“楼梯上打架之观念”,声明:“我总不相信在上帝为我们预备下的如此浩大的生存空间里人类之间有非得性命相搏你死我活的必要!”

她指出,中共专政是现代的“暴政奴役”,“只要生活中还有人被著奴役,则除了被奴役者不得自由,那奴役他人者同样地不得自由!”同时强调,在为结束中共统治而进行的奋斗中不应该“把自己斗争的目的贬低到只是企望去作另一种形式的奴隶主”,“我们所从事这场战斗之崇高的整体目的决定了我们不能泛泛地着眼于政权!——我们的战斗目的不应该更不可能单单是一个政权的转移问题!”真正的目标是“政治民主化”——“我们为的是使中国从此永远不要再有皇帝!”

暴力是否可以作为达到此目的的正当手段?林昭在此道德问题上有过挣扎。基督信仰使她在抗争中坚强。同时,信仰也制约了其反抗行为。她承认,即使在中共“最最血腥惨厉的权力中枢”也偶尔会有“人性的闪光”。“作为一个基督徒、一个奉著十字架作战的自由志士在我看来:杀灭共产党并非反对以至清除共产党的最好方法。”她承认,若非“怀抱了一点基督精神”,自己完全有理由“对中国共产党立下血的复仇之誓言”。

由于林昭拒绝接受“思想改造”,并毫不收敛其对毛泽东和共产革命的亵渎,其监禁判决被改为死刑。一九六八年四月二十九日,按中国人民解放军上海市公检法军事管制委员会命令,林昭被执行枪决。时年三十六岁。

林昭离世时有许多未偿的心愿:因投身政治连累母亲,带给她太多痛苦,自己曾想在其晚年照顾她作为弥补。林昭在一九六七年十一月的一封血书家信中告诉母亲:“等著有一天,那人权世纪自由晨光照临祖国大地的一天,那时我们就可以敞怀倾诉了!”与其它血书一样,这封信也被狱方扣留,始终没能送达。

她曾发誓有朝一日要前往美国总统约翰.肯尼迪的墓前献上敬意,因他在一九六三年〈我是柏林人〉演说中给了她自由不可分割的启示:“只要有一个人还受着奴役,就不能说人类是自由的”。

一九六六年她曾写了一份致联合国的呼吁书,要求为其所遭受的酷刑和中国侵犯人权的案例亲自出庭作证。信中写道,如果她在被拘期间死亡,联合国应“详细、严密而确实地审查”其案件并将结果公之于众。二十世纪六○年代,苏联异见人士类似的呼吁书曾被递交至联合国人权委员会,但林昭的信却始终没能跨越狱墙。

林昭的死刑判决书,以两则毛主席的“最高指示”开篇:

“不管什么地方出现反革命分子捣乱,就应当坚决消灭他。至死不变,愿意带着花岗岩头脑去见上帝的人,肯定有的,那也无关大局。”

倘若林昭的狱中文字没能留存下来,也许的确如此,本书也就不可能写成。

林昭在无望中依旧心存盼望,相信其文稿会保存下来,而这居然成为现实。虽然她的文字“内容极为反动”,且暴露了骇人的监狱内情,但是没有任何监狱或公检法官员敢冒犯政治错误、承担高昂代价的风险,在处决林昭之后下令将其销毁。于是,她的文稿作为反革命罪证被收集归档。一九八一年,上海市高级人民法院撤销对林昭的死刑判决,宣告她无罪。翌年,她的文稿被归还家人。

二十一世纪初,林昭于一九六五年写给《人民日报》编辑部的信,电子版出现在网络上,并很快成为当今中国政治异见的普罗米修士之火。已故诺贝尔和平奖得主刘晓波称林昭是“当代中国仅存的自由之声”。

过去十多年里,无数的民主人士到苏州城郊灵岩山上的林昭墓地祭奠她。近年来,随着政府对异见人士的打压不断升级,每逢林昭的忌日就有便衣或配有防暴装备的警察应时出现;封锁通往墓园的道路,并驱散从全国各地前来纪念的维权人士。其结果是年复一年地上演警察在灵岩山脚抓捕和暴力驱赶祭奠者的一幕。

纵观当代中国,再没有一位死者的亡灵遭受如此无情、驱魔般的对待。相比生前,死后的林昭更成为了中共政权的克星。

在林昭北大同学和挚友沈泽宜眼中,她是一盏“雪地之灯”。一九七九年这位诗人结束右派流放生涯后,听到了林昭的死讯。他以此为题写下了一首诗:

雪地之灯——怀念林昭

不知道为什么

我总怀念山那边的一盏灯

在冷雾凄迷的夜晚

在白茫茫雪地中央

美丽地、孤独地、凛然不可侵犯地亮着

在它光芒所及的地方

尽可能远地摈弃著

风卷积雪的

浓深的夜

那灯光见证了人类的尊严和追求自由的坚毅。在二十世纪的进程中,被极权主义制度的巨轮碾压过的生命数以千万计。像纳粹时期的迪特里希.潘霍华(Dietrich Bonhoeffer)和苏菲.朔尔(Sophie Scholl),还有苏联的亚历山大.索尔仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)和波兰共产党时期的耶日.波比耶乌什科(Jerzy Popieluszko)一样,林昭竭尽全力——借用潘霍华的话——给那“滚动的车轮插上一个羁绊”。

宗教信仰在这些人的英勇抗争中占有一席之地。它赋予潘霍华以清晰的道德观,宣告纳粹主义是异端邪说;它也激励索尔仁尼琴反对他视为“精神奴役”的共产主义制度。在其看来,苏联不道德的极权统治要求“彻底交出我们的灵魂”。他借用《圣经》中耶稣的话“该撒的物当归给该撒,神的物当归给神”,回答:当该撒要我们“把神的物也归给他时——我们断不敢做出这样的献祭!”

上世纪八○年代初,波比耶乌什科神父站在团结工会一边,反抗波兰共产党政府下达的戒严令,宣告“那些借助威胁和恐惧来管辖公民的政府有祸了”。他相信“侍奉上帝就意味着谴责一切形式的邪恶”——并为此信念付上了生命的代价。

德国神学家、哲学家恩斯特.特勒尔奇(Ernst Troeltsch)曾预示宗教信仰与个人抵抗极权制度的超凡勇气之间的联系。潘霍华还是一名学生时就曾读过特勒尔奇的著作。特勒尔奇写道,因基督教内在的革命性特质,即“无限的个人主义和普世精神”,它对“每一种纯粹属世的权威”都具有“瓦解作用”。

二○一三年,由林昭的挚友编辑注释的《林昭文集》私下印制成册。其中收入了其狱中文稿和其它尚存的作品和信件。我得到了一份。

这是天赐之物。前一年,我开始从事林昭研究。自二○一二年起,我追寻着林昭的生命足迹,从原苏州景海女师——在那儿她经历了两次“归信”,一次是走向基督教,另一次是投身共产主义——到风景秀丽的北大校园。在北大她经历了政治觉醒之后与共产主义决裂。为更好地了解教会学校的教育在她心中留下的终身印记,我查阅了位于新泽西州麦迪森市的联合卫理公会档案馆的资料。

我也到了灵岩山,在林昭的墓前献上我的敬意。二○○八年,林昭被处决四十周年纪念日前夕,当局在其陵墓上方安装了一台监控摄影机,唯恐一场精神和政治瘟疫不知不觉地从其坟墓里爆出。

我逐渐走近林昭,靠的是细读她留下的文字,并采访或通信联络曾与她亲密接触过的人,包括她以前的未婚夫、同学、故旧、“反革命同伙”和她的胞妹,以及对林昭待过的牢房有切身体会的历史见证人——曾被关押在上海第一看守所和提篮桥监狱的政治犯。

我专访过那位在一九八一年负责重审林昭案件,并为她平反、现已退休的审判员。我询问他有关归还林昭狱中文字的决定,那些文字包括编了页码、打孔穿绿线成册的狱中手稿,还有记录了她的〈战场日记〉、短文和以墨水誊录的〈血书家信〉的四本笔记簿。林昭所写过的血书在交给看守之前,都用笔墨细心誊录在笔记本和纸张上,为要确保其文字能为后人存留。

他告诉我,归还的手稿属于林昭案的副本(副档)。留在正档里的是审讯纪录和其它关键材料。文件大约能排满一层三呎宽的书架。迄今为止,林昭案的正档仍封存在上海市区外一个专门收藏机密档案文件的地方。

他回忆道:“林昭诗写得很好。”随之脸上掠过一丝顽童般的微笑,补充道:“有些诗,我偷偷地带回去,在家里抄。”

“她的血书您看到了吗?”我问。他看到了,但只是一部分。在发黄的纸上,血书的字迹已呈暗色。

我问他为何未将血书和其它监狱手稿一同归还林昭的家人。

“太触神经了。”他答道。

林昭险些同数以百万计、视为革命的敌人而被剥夺生命的人,一起被抛到历史所遗忘的角落;她的故事险些失传。不料,她持久执著的狱中写作,竟得助于历史的变幻莫测,令其手稿得以保存,也才有了后面的故事。

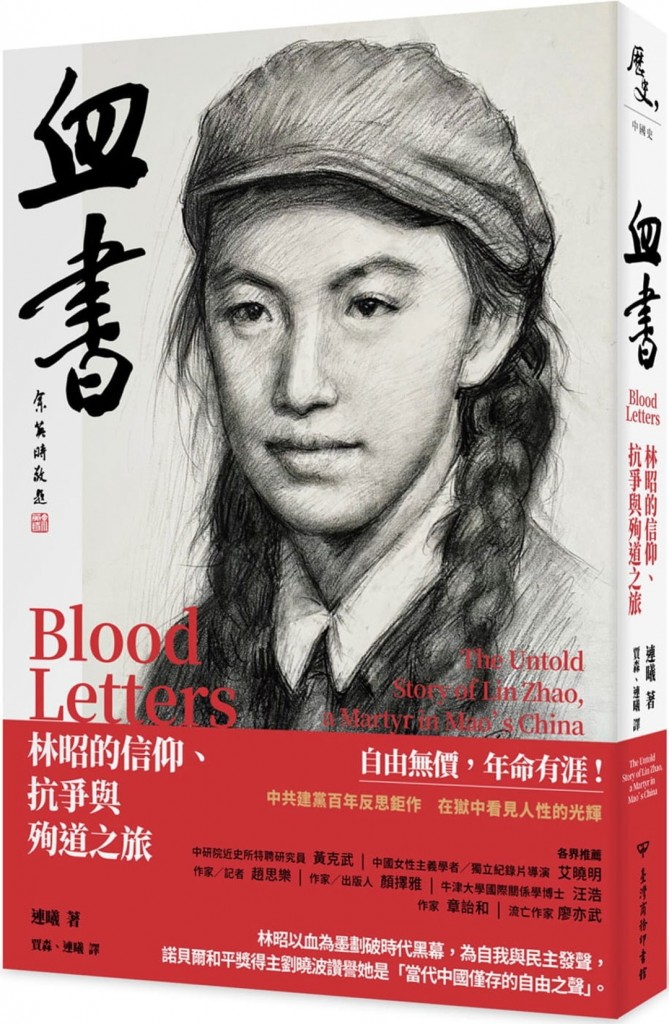

书籍介绍

本文摘录自《血书:林昭的信仰、抗争与殉道之旅》,台湾商务出版

作者:连曦

历史学大家余英时特别题字书名

已故诺贝尔和平奖得主刘晓波盛赞林昭是“当代中国仅存的自由之声”

她以信仰与意志,抗争八年;她以血与墨,书写几十万字,刻划不羁的青春。

林昭的一生可谓近代中国史的缩影。

林昭出生于战间期,童年经历过国民党的统治,因此自幼时就心系革命与中国共产党,甚至因为其父彭国彦早年没有支持革命,而毅然决然地舍弃了家族姓氏。新中国成立后,林昭加入了共青团,也开始了她对自我信念的挣扎与冲突。她曾经信仰左派理论与马克思主义、对中国共产党十分信任与忠诚,甚至难以接受自己属于“小资产阶级”的过去,积极参与共产党的下乡运动。然而,林昭逐渐无法容忍中国共产党的残忍。1959年,她在地下刊物《星火》上批评毛泽东的大跃进政策,隔年被捕入狱,判决20年有期徒刑。

长达八年的牢狱之灾,使她受到各式酷刑,尽管遭遇了食物不足、暴力、虐待的痛苦,仍未阻断林昭救国救民的意念。在狱中,患有肺结核的林昭,秉持着对人性与基督的信仰,以血为墨写下多达二十万字的“自由书”,不断控诉中国共产党不当的政策与作为,用生命写下她对国家社稷发展的关怀,展现她以卵击石、不屈不挠的一生。

林昭简史

• 1932年1月23日,生于江苏苏州,原名彭令昭。

• 1947年,入读基督教监理会创办的苏州景海女子师范学校,不久后受洗成为基督徒。

• 1948 年,秘密加入中国共产党;翌年因未服从命令而失去党籍。

• 1949年,毕业于景海女师,之后不顾父母反对,入中共苏南区委开办的苏南新闻专科学校受训成为红色记者。

• 1950年,毕业于苏南新专,加入苏州农工团、投身“土改”,力求重新入党。

• 1954年,考入北京大学中文系新闻专业,就学期间曾任《北京大学校刊》、《北大诗刊》和学生文艺刊物《红楼》编辑。

• 1958年,因于1957年参加北大“五.一九”民主运动而被划为“右派”,留校接受“监督改造”。

• 1960年,因参与出版谴责中共苛政和“大跃进”的地下刊物《星火》被捕入狱。

• 1962年,保外就医,其间起草“政治纲领”,计划创建“中国自由青年战斗联盟”,同年第二次被捕入狱,先后在上海提篮桥监狱和上海市第一看守所受长达二年六个月的审前监禁,其间遭受酷刑并开始写血书进行反抗。

• 1965年5月31日,被上海市静安区人民法院以“‘中国自由青年战斗联盟’反革命集团主犯”罪名判处20年有期徒刑。

• 1965~1968年,监禁于提篮桥监狱;期间坚持其“上帝仆人的路线”,兼用笔墨和鲜血写下致《人民日报》编辑部、联合国和母亲等共约五十万,鞭挞中共“极权暴虐”的文字,宣告“奴役他人者同样地不得自由!”

• 1968年,改判死刑,于4月29日在提篮桥监狱内被枪决;时年36岁。

• 1980~1981年,上海市高级人民法院撤销对林昭的死刑判决,二次宣告她无罪。

本书特色

1. 借由大量的史料与第一手的访查,拨去盘桓在北京才女林昭身上的疑云,重新建构林昭的一生。

2. 描绘新中国诞生前后的政治发展,包括共产党成立、大跃进运动、文化大革命等。

3. 呈现大时代下知识分子坚忍的意志与信念,以及他们面临的认同冲突。

Photo Credit: 台湾商务出版

读者推荐