入学时,班上白皮细肉的学生哥不多,众同学来自天南地北,一个个面容沧桑,筋骨劳苦,隐隐然身上都有点江湖气息。小字辈机灵如梁左者,就四处打探各人底细。主要打探两项,一弱,一强。

读中文系的嘛,不用说,弱项即高考时的数学分数。彼此问起,大都含糊其词语焉不详,最后消息灵通者透露,说是老叶和老颜并列居首。人家那是“老高三”,”文革”前就扎扎实实,经了足秤的全科训练。连弱项也强如此,梁左说,不能不写个“服”字。强项,乃入学前发表过些什么作品。文学专业七七级果然卧虎藏龙,探得诗人有三李(李彤、李矗、李志红)一孙(孙霄兵),小说家有陈建功黄蓓佳王小平,个个身手了得。

梁左激动得直哆嗦,自始怀揣小说初稿若干,一有机会就掏出来向大哥大姐们讨教。孰料哥们姐们儿全都谦逊地直摆手,说,得得得,回家问你妈(谌容)去。这一摆手不要紧,造就了后来的“喜剧大师”,小梁左的才华往相声和情境喜剧的方向使劲发展去了。但我想他心底至死不渝的执念,还是要写一部“伟大的中国小说”出来的吧。

刚开学,老系主任杨晦先生经典的“定向培养原则”,就在不同的场合被一再宣示:“中文系培养学者不培养作家。”后来历届的系主任,似乎也仍然不断向新生宣示这原则。其实早在我们那年头,大家就已对原则心领神会。好多已然是作家的自是无须培养,一心要弄创作的文学少男少女,如李春、梁左、苏牧,也都明白,贵“文学专业”不培养,咱自个儿业余练练总行吧?

梁左(右四)和北大334宿舍同学在一起

不知怎的,这些人居然晓得现代史上有过一样东西,叫做“社团”,而且好像宪法上也说是可以自由“结”之的,就都嚷嚷着要立个文学社。诗人们心头热血一向澎湃,捋袖摩拳就要动真的,倒是小说家们习惯了起承转合,都说先问问领导的意思,终归稳当一些。不料问的结果,领导比咱的思想更解放,说,文学社,很好嘛,可以立一个!

班主任张老师就带了一众周身“文学细胞”超兴奋的同学,在未名湖石舫,聚会立那“社”。请来毕业留校十几年还是“青年助教”的谢冕老师当顾问。谢老师当时正给我们授“当代文学史”的诗歌部分,讲台上最受欢迎的是大声朗诵郭沫若“百花颂”里的那首《水仙花》:“活得多,活得快,活得好,活得省!”还有一首《舱内舱外两个太阳》,然后一声长叹息,道:“现代中国最杰出的诗人,后来写的这叫什么诗嘛!”

那一晚薄云拂天,星月微熹,石舫上花了最多热烈的时间,构想文学社的名字。谢老师比同学们兴致还高,回忆起多年以前,文学五五级,也立过一个“红楼”文学社的。火得很呐,都有谁,张炯、孙绍振、温小钰,数到林昭,就没再往下数。噩梦,但噩梦醒来是早晨。

在北大读书期间的查建英

谢老师当然希望我们的文学社接棒还叫“红楼”,可是那年头谁都觉得干什么最好“从我做起,从现在做起”,总之有点开天辟地的意思。后来我说就叫“早晨”吧,大家就拍手,“早晨”一致通过。文学社下分诗歌小说评论各组,还要出油印刊物,刊名《早晨》。顺便把“主编”安了给我,张老师建议说,此人入学前在广东人民出版社文艺室(花城出版社的前身)当过“借用编辑”,有经验的。

那是文学社唯一的一次全体活动,平时还是分组行事。诗人们激情洋溢,在三李一孙带领下活动频繁,一有空就聚在一起朗诵新作。新作积累得很快,《早晨》的创刊号,理所当然是“诗歌专号”。有一回,借了校图书馆的活动室,与著名诗人顾工座谈。顾工闭口不谈自己的诗,郑重推荐的却是他儿子顾城,发在朝阳区文化馆的刊物《向阳院》上的组诗《无名的小花》。那年头只知道顾工,没听说过顾城,于是轮流传阅,“让太阳的瀑布/洗黑我的皮肤/太阳是我的纤夫”,纷纷赞叹“好诗好诗”。顾城含羞坐在一旁,没说话。诗歌组也忘了跟他约点稿子。

Image大一暑假,梁左(右一)和几位同学在延庆山村

《早晨》创刊号的风格显然与朦胧诗相去甚远,还是与当年“拨乱反正”的主旋律同步,无意中延续了记忆犹新,高考作文题的思路:“我在这战斗的一年里”(北京)、“大治之年气象新”(广东)——无非是怀总理、忆老帅,诅咒黑暗,顺便也赞颂了英明。真正“文变染乎世情”,敏感及时追上了“伤痕文学”脚踪的是小说组。

因了“主编”之责,各组有活动都叫上我。小说组没诗歌组浪漫,却更好玩。原来小说组的活动别具一格,坐一块儿不干别的,专门轮流“谈构思”。大约是之前“工农兵创作学习班”的传统,相信集体智能高于灵感与个性。照例是这样开始:“嗯,我想写一篇小说,题目嘛还没想好,人物都有谁谁谁,情节呢……”情节都还来不及展开,大伙儿就迫不及待,一通乱出主意。主意馊的居多,偶然也能支点高招。

最爱谈构思的是陈建功,从宿舍到大饭厅打饭一个来回,《萱草的眼泪》就大致成形。当然到第二天那构思又改了,推倒重来面目全非,也不见得比昨天的好。总之在他定稿之前三番四次,去饭堂,去课室,去图书馆,逮谁是谁,你总得一路点头听他谈构思。吴北玲在小说组谈她的长篇小说设想,陕北的苦人们那个苦呵,谈得一组人直掉眼泪。后来我总爱揣想,那是我们班另一部湮没在忘川的“伟大的中国小说”了。黄蓓佳的《夏天最后的玫瑰》,类乎古诗说的“美人迟暮”,原来用的却是世界名曲的题目。王小平的《小罪犯》,题材很尖锐呀,写的时候分寸感该如何把握呢?岑献青写《夕阳下的江水》,右派平反改正,这是从“伤痕”推进到“反思文学”了……如此这般七嘴八舌,听人谈构思,竟然比读小说还过瘾。后来修读金开诚老师授《文艺心理学》,发现许多概念,原来小说组的同学早已无师自通。

《早晨》,十六开油印本,纯文学刊物,非卖品;1978年出了一期,1979年出了三期,总共四期。油印本也者,是相对于铅印本而言,在复印机和激光打印机发明之前,是小规模印刷的主要方式。小时候看红色电影,每见地下工作者在密室中哧啦哧啦推油墨滚筒,然后在十字街头长衫青年一甩围巾漫天撒传单。这与革命时代相始终的印刷工具,钢板、蜡纸、滚筒,俨然透着某种神秘的庄严,如今却只能在某印刷博物馆里见到了。

《早晨》第四期的“版权页”总算列出了刻写者的名字:杨柳、高少锋、赵小鸣、孙霄兵、徐启华、李彤。每期的“主刻手”是李彤,他入学前是北京工艺美术厂的工人,曾经带同学回厂参观景泰蓝制作工艺。李彤写得一笔好字,文学史教到元曲部分,他住的32楼332室的墙上就元气淋漓,贴了一幅关汉卿的《不伏老》:我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆,如何如何打折了腿还死不悔改愣往烟花路上走,同屋们遂自我命名332室为“铜豌豆庐”。每天早起看到他们一粒粒器宇轩昂往外蹦,我们住隔壁334室的同学无不讶叹:好的书法,鼓舞士气如此,难怪如今领导人到哪儿都有纸笔墨砚伺候呢。其实一个字一个字刻蜡纸,不比挥毫泼墨,很是枯燥乏味,李彤却乐此不疲。“诗歌专号”他一人包干了。再两期,则有琴棋书画多才多艺的赵小鸣帮手。第四期“小说专号”工作量实在太大了,才有杨高孙徐的加入。

《早晨》的纸张等费用记得是由学校赞助的,每期印数一百本,除了七七级同学和班主任人手一册,其余主要是用来跟全国各大学中文系的社团交换。印数如此少,您如今若是还有一册在手,那就是珍本了。多年以后我在美国国会图书馆查数据,纯粹好奇用计算机检索,竟然有一份完整《早晨》库藏,当场傻在那里没动。同学如有熟人联系,也鼓励寄给一些体制内的媒体。中央人民广播电台、《工人日报》都分别广播或刊载过《早晨》的小说与诗歌。我每期都给广州的《花城》寄,后来他们专门来了两位编辑(罗沙和林振名),住在学生宿舍里看文学社的稿子,挑了《流水弯弯》等一批作品走。

那年头各省市的文学刊物雨后蘑菇似的,旧的复刊,新的创刊,稿子奇缺。体制内外的文学力量互相激荡,汇流得很快。一日,收到黑龙江大学中文系“大路社”寄给《早晨》主编的包裹,两大捆,每捆一百,32开铅印本,薄薄的小册子,蓝色封面,纸质差,校对更差,疑似哪一家县级印刷厂匆匆忙忙干的活。黑大的同学附有短函一封,说报告文学《人妖之间》,新时期最最重要作品,请早晨社同学在北大校园代售,成本费每本贰角伍分。都知道报告文学的功能,向来是激发公民责任心,坐而言、起而行。李春正在上铺摆弄某种乐器,一见来了两大捆,一跃而下忙问老黄又有什么活干。梁左别的方面懒散,读文学杂志倒是勤快,忙把大伙儿拦住,说,前两天才出的《人民文学》,头条,写一东北女的,煤炭局长,贪污那叫一个多哟,20万元人民币!得,平邮邮件的速度,赶不上文学界思想解放的速度。黑大的同学还在为这事挨查呢(听说后来还影响了毕业分配),报告文学却已经一炮而红,到处转载,连获大奖。作为黑大同学曾经铁肩担道义的见证,那两大捆就静静躺在我的床铺底下,到毕业迁出宿舍时,不知所终。大路社的同学好像也都忘了成本费的事。

又一日,《早晨》主编又收到沉甸甸的邮件,这回是上海寄来的。拆开是一大卷八开稿纸,工整小楷手抄小说三篇,篇篇题目很特别,都只有一个字:《锁》《猫》《火》,作者是上海某厂技术员曹冠龙。小说写得结实有力,譬如《火》这篇,说是有一年轻政治犯被枪决之后,眼睛移植给公安局长,手术很成功,拆纱布那天局长一睁眼,眼前总是一片熊熊火。附有短函一封:拙作三篇,请早晨社同学帮忙在北大校园代为张贴,不胜感激云云。

我把小说给建功看了,他也是击节叫好。我说,两点:第一,这位是来历不明的“社会人士”,不比各大学社团的同学,多少知道点根底;第二,这三篇可有点狠,比当时正挨批的《飞天》之类还厉害……建功说,是好小说不是?是咱就贴!这样吧,别让小字辈跟着,就咱俩贴去,出了事咱俩老家伙兜着。建功和我同年同月生人,我比他痴长几天,在文学七七级班上,算是依齿序排为老五老六。前矿工和前农场工,俩属牛的,一人刷糨糊,一人顺着页码贴了《锁》贴《猫》再贴《火》。大清早在32楼对面墙上贴了一长溜,中午时分,就挤满了端着饭碗读小说的人群。但是也没有热闹几天。不久新一期的《上海文学》,就全文刊载了《锁》《猫》《火》三篇,而且好评如潮。若干年后,我和建功在据说跟“文化寻根”有关的那次杭州会议上,见到了小说家曹冠龙。握手道了久仰,谁也没提北大校园贴稿子的事。

其实,跟“社会人士”的文学交往,小字辈比老家伙走得快多了。小刚、小聪、小楂、小平,隔三岔五,就骑车进城,到东四十条的一个大杂院,烟雾腾腾,参加《今天》杂志的文学活动。一日,小平和小楂引了北岛,到北大图书馆前的草坪,跟早晨社同学“随意聊聊”。聊聊才知道,北岛的来意非常明确。话题散开去又绕回来,老在说《今天》的诗歌最强,小说次之,评论就弱了。原来他读了《早晨》第四期上小楂的《最初的流星》和我的评论,说,武汉最新一期的《长江文艺》,终于刊登了原先在《今天》连载的中篇小说《波动》,准备在下一期组织一组评论,请他在北京这边也邀点稿。子平你也来一篇?好吧,来一篇就来一篇。两天后赶了出来,交稿,北岛吭哧吭哧地说,武汉那边正在展开对《波动》的大批判哩,这稿子只能给《今天》用了。此时《今天》的生存处境也日渐艰困,我的评论后来是发在“今天文学研究资料”上,也就是说,一个非正式社团的非正式出版物上。

《早晨》呢,也没有继续出。多年之后同学聚会,都纳闷,按说《早晨》当年的势头,如火如风,怎么归总才出了四期呢,好像不止吧?其实,一个班级,文学的能量终归有限,当年分流的渠道又多。成名作家的稿子,正式刊物都等着要,这边厢哪来得及刻钢板,那边厢早已经上机变铅字了。文学少男与少女们,又忙着以“早晨剧社”的名义,排演话剧《美丽的爱情》和《良心》,分别是李春和建功的本子,多才多艺如李彤、北玲、蓓佳、小平,都是领衔主演。话剧轰动,还拿了奖,李彤差点当职业演员去了。不过《早晨》悄悄地没有再往下编,主要还是跟另外两家刊物有关,一家顺理成章吸纳了早晨社的骨干力量;另一家,却一波三折,说起来像长篇惊险故事。先说这“顺”的一家:《未名湖》。

所谓“顺”,是说来头大,来路也比较“正”。五四文学社是由北大团委领导下成立的,社长是当时团委文化部的负责人张幼华,副社长有三位之多,邹士方(哲学系七七级)、李志红、陈建功,还有北大党委书记当名誉社长,朱光潜、季羡林、王瑶、章廷谦、谢冕等任顾问。来头大的好处是可以请到许多名人来演讲,但当时最吸引的是可以弄到不少“内部电影”的票,招待社员们观摩。我和小平、小楂基本还是参与了《未名湖》的编辑活动,因而结识了不少外系的文学青年。

从前大学文科招生,分数线由高而低的顺序是“文史哲政经法”(如今当然是倒了过来)。话说当年老颜本来报的是法律系,分数太高,读法律可惜了,遂直接被取到咱文学七七级。读了四年关关雎鸠在河之洲,得,毕业时又给分到政法部门去了。当时我安慰老颜说,至少有一门功课没白读,“公案小说”是也。反过来可想而知,当年很多本来报考中文系的文学天才,一不小心差几分就读到政经法去了。这些人的才华主要就在五四文学社里洋溢。

《未名湖》由茅盾题写刊名,封面由小聪找来他的中学同学徐冰设计。原来是套色分版的,我和小平、小楂看见其中黑底的一版,不约而同连说这个好这个好。您如今看到的第一期封面,就这么黑底红字地呈现,充分暴露了我们当年的审美偏见。很多年后我在芝加哥碰到徐冰,他还念念不忘,坚持原来的设计才是最好。小平、小楂还负责小说组的审稿,记得她俩曾经找来七八级的刘震云,很认真地给他的《瓜地一夜》提修改意见。害得震云一宿没睡,抽掉两包烟通宵改稿。吴北玲拿来她的农友史铁生的《没有太阳的角落》给小说组。诗歌组的主力则有苏力、亚丁等人。听说五四文学社和《未名湖》都一直延续到了现在,可以说是八十年代创立的学生社团与刊物中的长寿者了。

《这一代》筹备会代表在北大合影

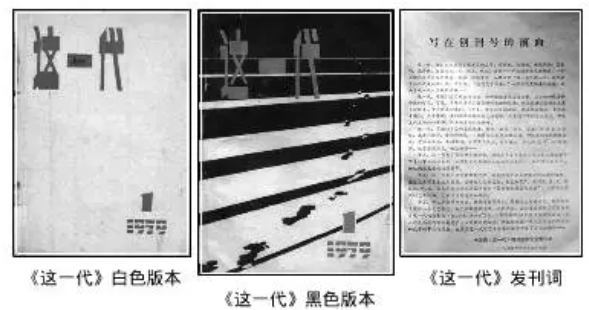

相形之下,我们所参与的另一家刊物就短命多了,只出了残缺的一期。《这一代》,由中山大学《红豆》、人大《大学生》、北大《早晨》、北京广播学院《秋实》、北师大《初航》、西北大学《希望》、吉林大学《红叶》、武汉大学《珞珈山》、杭州大学《扬帆》、杭州师院《我们》、南开大学《南开园》、南京大学《耕耘》、贵州大学《春泥》共十三个社团联合创办,1979年11月出版,16开铅印本,108页,定价肆角伍分。武汉大学的张桦是郭小聪的中学同学,中山大学的苏炜是我海南岛插队的农友……总之无数的偶然碰撞,使得那一年的暑假,众社团的代表以校徽为记,在北大校门的石狮子前集合,然后到张桦家开那“跨校园刊物”的筹备会议。

张桦的父亲是地质地理系的党总支副书记。我第一次走过,发现未名湖北边还有好几个小湖,湖畔的民宅爬满青藤,热气腾腾容下一屋子人。陈颂,吉大;周小兵,中大;李培禹,人大……张桦特别介绍,这位是北师大的徐晓,天安门“四五”运动坐的牢,刚放出来不太久。徐晓笑笑没吭声。个个一见如故,武大同学老王煮好了五斤打卤面,边吃边聊。第一次主要是碰碰头,还是花了很长时间讨论刊名:《文学青年》、《大学生》等等,没一个满意的。

半个月之后又开了一次会,贵州大学春泥社凑钱买火车票,派两位同学远道赶来,我安排他们住在32楼的空铺。这次很快商定了好几项:刊名,《这一代》(苏炜的提议);季刊,创刊号由武汉大学主编(校长刘道玉已经答应借款若干),然后北大中大往下轮流;稿子由各院校推荐,主编者有权取舍无权删改;发刊词,唉,写这类虚飘飘煽情的文字是我的宿命(后来已完全忘记那是我写的,更不用说写了些什么了)。

推荐稿子,王小平的《夜雨潇潇》和上海作家曹冠龙的《火》被创刊号采用了。在三角地贴征订的海报,还真有很多同学来预订。武汉的同学魄力大,开印就是一万六千本。钱不够,让各院校把订费和筹款先汇去。建功垫了一个月的工资。同时北京这边就开始积极筹备第二期。

没想到武汉那边出事了,印好的,没印好的,直接在印刷厂就被封存了。出事的原因,据说是诗辑“愤怒出诗人”里王家新、叶鹏的诗有点太愤怒了。已经投进去7200元人民币,换来三吨被封存的废纸。珞珈山社众同学一咬牙,决定:抢!残本也要抢出来装订。结果每本108页,只抢出来其中的64页。封面是张桦、张安东和徐冰一起设计的,画的是黑的一排栅栏,两行弯弯曲曲的足迹。那些脚印是用拳头蘸墨一个个摁出来的。套色的封面只印了一千,印刷厂拒绝继续印,后面的一万五封面都只是一张白纸,上面孤零零写着“这一代1979年1期”几个大红字。

三吨重的散页运到一家街道装订社装订,连夜分成三百包寄给各院校。李春从五道口火车站用板车拉回一千本残本《这一代》,铅印的杂志,封二却是油印的《告读者书》,说:“由于大家都能猜到,也都能理解的原因,印刷单位突然停印,这本学生文艺习作刊物只能这样残缺不全地与读者见面了……是的,《这一代》创刊号的残废决不意味着这一代的残废!”

建功说看见这残缺的杂志,心都凉了,这怎么向预订的同学交代?“早晨社”全体出动,在三角地摆摊。李彤大字抄了那《告读者书》,贴在大饭厅门口的墙上,以示质量问题童叟无欺。这后来被证明是最佳的广告策略。那年头,越是残本越是好卖,一千本不到一天全部卖完了。据说黑市价卖到五元一本,被炒高了十倍。

北京四院校的同学既被残本所激怒,又被残本的销量所激励,决心无论如何第二期,要完整而漂亮地出一本。徐晓联络着,连续开了好几次会,风声却越来越紧。张桦的父亲和北大中文系的领导也被通报了。张桦他爸气得直骂,都什么年代了,还搞株连!大家终于明白,诗人愤怒也好,不愤怒也好,跨院校才是此中关键。渐渐编务会也开不成了,《这一代》宣告半期而终。我那时开始跟谢冕老师写毕业论文《从云到火》,和诗人公刘有些书信往来。公刘信中说,十三,不是个吉利的数字。其实那时因读了残本,积极加入的院校社团,已经有二十多家。院校是越跨越勇呀,可是《这一代》,终归还是失败了。

那是一个探索的年代,英勇无畏地探索自我、探索社会,探索民族前行的历史可能性。社会上一般印象,七七级们也如此自我认定,我们是同龄人中的幸运儿。无论之前有过多少磨难,似乎从接到录取通知的那天起,我们的名字就习惯了与成功之类的字眼连在一起。因此,我们常常是最缺乏自我反省的一群,常常忽略了挫败(尤其是历史性的失败)才是我们生命的组成部分,而且是那重要的部分。入学之初,因经历了浩劫而自觉承担的使命,因生逢其时而暗藏心底的那一腔宏愿,好像,也都早已湮没于时间的忘川。

多少年了,午夜梦回,如今时时袭来撞击久已沉寂的灵魂,岂不正是生命中那一次又一次的失败和挫败,那些未能实现的历史可能性,那些被错过的、擦肩而去的历史瞬间?譬如说,《这一代》。

2009.5

读者推荐